„Erich, es ist Schluss“ - 30 Jahre Mauerfall

Vor dreißig Jahren geschah, was man beinahe nicht mehr zu hoffen wagte: Die Mauer fiel, die die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik, die DDR, trennte. Dazwischen war eine streng bewachte Grenze. Die Stadt Berlin war durch eine hohe Mauer zweigeteilt. Gleichzeitig war die rund 160 Kilometer lange Mauer Symbol des Kalten Krieges. Sie fiel am 9. November 1989. Zuvor hatten massenhafte Proteste der ostdeutschen Bevölkerung mit ihrer Forderung nach Freiheit die Regierung der DDR unter Druck gesetzt. Zeitzeugen und WissenschaftlerInnen der Uni Köln beleuchten die Geschichte aus unterschiedlichen Blickwinkeln, mal ganz persönlich, mal wissenschaftlich oder anekdotisch.

- Mauerbau - Mauerfall - Prof. Jost Dülffer, Historisches Institut, erklärt wie es zum Bau und Fall der Mauer kommen konnte

- Meine Erinnerung an den Mauerfall - Zwei internationale Wissenschaftler schildern ihre Erlebnisse 1989

- "Das hatten wir uns in der Studiobühne so schön gedacht..."- Wie ein Theaterprojekt von der Geschichte überrumpelt wurde

- "Für uns heißt es auch...vieles nicht mehr da" - Studierende aus der ehemaligen DDR und ihr Verhältnis zur Wiedervereinigung

- Spiegel der Gesellschaft - Kinder- und Jugendliteratur in der DDR

- "Erich, es ist Schluss" - Professor Dr. Ralph Jessen, Neuere Geschichte erklärt, weshalb niemand in der Staatsführung der DDR auf den Knopf der Eskalation drücken wollte

Mauerbau – Mauerfall

Professor Dr. Jost Dülffer, Historisches Institut, beleuchtet die politische Situation, die zum Bau der Mauer und schließlich zu ihrem Fall geführt hat.

Die Errichtung der Sperranlagen zwischen der DDR und West-Berlin seit dem 13. August 1961 schockierte die Deutschen; die Überwindung der Mauer am 9. November 1989 wurde zu einem Tag weltweiter Freude. Bilder vom Brandenburger Tor in beiden Situationen wurden seit jenen Tagen zu den ikonischen Zeichen des Kalten Krieges, global verbreitet und rezipiert. Der Mauerbau selbst war für die sowjetische Führung unter Nikita S. Chruschtschow nur die zweitbeste Lösung gewesen; seit längerem hatte er als Ziel eine gleichberechtigte Anerkennung der DDR unter indirektem Anschluss auch West-Berlins verkündet; durch den Bau der Mauer konnte sich der ostdeutsche Staat aber nun anscheinend konsolidieren, ein Staat, den bisher durch eine Abstimmung mit den Füßen Millionen Menschen verlassen hatten.

Ein Jahrzehnt später, mit den Ostverträgen der Bundesrepublik und den sie begleitenden Abmachungen der vormaligen Siegermächte des Zweiten Weltkrieges wurden zwei deutsche Staaten gleichberechtigte Mitglieder der Staatengemeinschaft; der Status West-Berlins blieb international gesichert. Damit war äußerlich der Punkt erreicht, an dem der Kalte Krieg in der Mitte Europas eingefroren und der Status quo der Teilung und Europas und Deutschlands gesichert war, der Antagonismus überwunden werden konnte. Blutige und verlustreiche Konflikte und Kriege hatten stattdessen sich mittlerweile in die außereuropäische Welt verlagert. Dekolonisierung lautete der welthistorische Vorgang, der immer mehr durch die die konkurrierenden Ordnungskonzepte von Ost und West aufgeladen wurden. Der Vietnam-Krieg der sechziger und frühen siebziger Jahre war der markanteste unter ihnen. Den Status quo anzuerkennen, um ihn zu überwinden, war allerdings das Stichwort Egon Bahrs für die Ostpolitik der sozialliberalen Regierung seit 1969. Bei allen Unterschieden der Gesellschaftsordnungen und Ideologien in Ost und West sollten beide Seiten gerade angesichts des Nuklearwaffenpotenzials in einem alles vernichtenden Weltkrieges zu einem entspannten Miteinander finden.

Angst vor militärischer Niederschlagung

Das war nicht immer so gewesen; die Beispiele der Vergangenheit schreckten, denn die Sowjetunion hatte Volksaufstände in der DDR 1953, Ungarn 1956 und dann noch einmal in der CSSR 1968 militärisch niedergeschlagen. In der Tat war die sowjetische Herrschaft in Ostmitteleuropa eine Folge des Zweiten Weltkrieges, eine Herrschaft, mit der sich die dortigen sozialistischen Staaten mangels Alternative zu arrangieren wussten. Als sich erneut, diesmal in Polen Ende der 1970er Jahre, mit der Gewerkschaftsbewegung Solidarnosc Teile der Gesellschaft gegen das Regime wandten, glaubte man weithin erneut an die Gefahr einer militärischen Niederschlagung durch die Sowjetunion. Doch die Zeiten hatten sich geändert: Moskau entschied sich 1980 wie 1981 gegen eine militärische Lösung und überließ der polnischen Regierung die Unterwerfung der Bewegung mittels Verhängung des Kriegsrechts. Doch die Zeiten hatten sich gewandelt: in Polen, in je unterschiedlichem Maße auch in anderen „sozialistischen Staaten“ Europas blieben Bürgerbewegungen latent erhalten.

Perestrojka

Das wurde in diesen Jahren nur zum Teil öffentlich bewusst, denn eine neue Weltkrise drohte sich in Europa wegen neuer Raketenrüstungen zu entzünden: die Aufstellung neuer sowjetischer, dann auch amerikanischer Mittelstreckenraketen schien vielen Menschen im Westen wie im Osten nicht nur eine Spirale kostspieliger Hochrüstung zu drehen, sondern eine konkrete Atomkriegsgefahr zu signalisieren: das atomare Patt sollte anscheinend durch neue Optionen zur Kriegführung durchbrochen werden. In Massendemonstrationen äußerte sich die Angst vor einem Atomkrieg in Europa. Doch dieser neue Kalte Krieg wurde nach ein paar Jahren überwunden. Trotz Stationierung neuer Raketen in Europa und aggressiver US-Rhetorik, die scheinbar den Antagonismus zwischen Ost und West unüberbrückbar werden ließ, kam es langsam zu neuen, bislang für kaum möglich gehaltenen Entwicklungen, die zu einer mentalen Annäherung, ja zu begrenztem Vertrauen führten. Ausschlaggebend war die Einsicht in die verkrusteten Strukturen des sowjetischen Systems, die sich unter dem neuen Generalsekretär der KPdSU Michael Gorbatschow seit 1985 entfalteten. Die umfassenden Reformen zur Modernisierung des Sowjetsystems im Inneren, Perestrojka genannt, wurden begleitet von der Einsicht in Unsinn und Kosten der Hochrüstungen. Hierin traf er sich mit US-Präsident Ronald Reagan. Beide schlossen am 8. Dezember 1987 einen Vertrag zur Abschaffung aller Mittelstreckenraketen (INF), der Waffe, welche die Krise noch wenige Jahre zuvor hatte eskalieren lassen. Die lange gehegten Erwartungen, dass sich auch die sozialistischen Systeme, voran die Sowjetunion zu einem friedlichen Nebeneinander mit den westlichen Staaten wandeln würden, schienen sich nun zu verwirklichen. Öffentliche Aufforderungen wie die Ronald Reagans am Brandenburger Tor am 12. Juni 1987, Gorbatschow solle die Mauer niederzureißen, liefen in dieser Perspektive allerdings für Viele provokativ auf eine Stärkung der Gegner der sowjetischen Reformen hinaus.

Der politische und gesellschaftliche Umbau in der Sowjetunion ermöglichte eine entsprechende Freisetzung von Reformen auch in den anderen Staaten des sowjetischen Herrschaftssystems und kam seit der zweiten Jahreshälfte 1989 in pluralistische Regierungswechsel, voran in Polen und Ungarn, bis Ende des Jahres auch in allen anderen „Volksdemokratien“ zustande.

Von der Reisefreiheit zur Wiedervereinigung

Die Möglichkeit von Gewalt zur Herrschaftssicherung lag in der Luft, wurde aber nur an einigen Stellen angewandt. Die ursprünglich von der DDR beabsichtigten Maßnahmen zur Grenzöffnung suchten den durch Massendemonstrationen gekennzeichneten Vertrauensverlust zu kanalisieren. Doch bedeutete die Verkündung der unmittelbaren Reisefreiheit und damit die sofortige Öffnung der Grenze in der Nacht des 9./10. November 1989 in der Folge die Implosion der DDR. Anders als in den meisten anderen national verfassten Staaten Ostmitteleuropas hatte die DDR jedoch keine Chance als zweiter freiheitlicher Nationalstaat zu überleben. Die Vereinigung beider deutscher Staaten am 3. Oktober 1990 war die Folge. Die anderen bisherigen Ostblockstaaten fanden Wege zu freien Wahlen und Demokratie; die Sowjetunion selbst löste sich in diesem Rahmen Ende 1991 auf. Der bisherige Ost-West-Konflikt war zu Ende.

Meine Erinnerung an den Mauerfall

An der Universität arbeiten viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit internationaler Herkunft. Wir haben zwei Wissenschaftler aus der ehemaligen Tschechoslowakei und den USA zu ihren Erlebnissen 1989 befragt.

Professor Dr. Stanislav Kopriva, stellvertretender Sprecher des Exzellenzclusters CEPLAS

Professor Dr. Kirk Junker, Lehrstuhl für US-amerikanisches Recht

Das hatten wir uns in der Studiobühne unserer Universität so schön gedacht…

Dietmar Kobboldt, Leiter der Studiobühne der Universität, über ein deutsch-deutsches Theater-Projekt, das von der Geschichte überrumpelt wurde.

Nachdem wir 1982 die Tradition des legendären Studententheaterfestivals von Erlangen in Köln reanimiert hatten, wuchs schnell der Wunsch nach einer Internationalisierung, die wir 1987 mit unserem ersten binationalen, unserem polnisch-deutschen Theater-Festival realisierten. Der große Erfolg dieser ersten binationalen Begegnung ließ schon bald die Vision eines deutsch-deutschen Theater-Festivals Gestalt annehmen.

Aus heutiger Sicht klingt das natürlich eher so, als würden wir Kolleg*innen aus Düsseldorf nach Köln einladen, aber Ende der 80er Jahre war es ein Wagnis. Uns wurde ebenso mit Skepsis wie mit großem Respekt begegnet, wollten wir doch nicht Rentnerinnen und Rentner aus der DDR einladen, sondern junge, sozialistisch geprägte Menschen – und diese wollten am Ende gar nicht mehr zurück hinter den antifaschistischen Schutzwall. Seitens der BRD war das natürlich alles ganz einfach, uns wurden die Türen nicht nur aufgehalten, wir wurden geradezu hindurch gestoßen. Insbesondere das Ministerium für innerdeutsche Beziehungen (ja, das gab es tatsächlich) signalisierte großartige, auch finanzielle Unterstützung und Rita Süßmuth, als Präsidentin des Bundestages immerhin die zweithöchste Repräsentantin unserer Republik, übernahm gern die Schirmherrschaft. Aber auch seitens der DDR-Obrigkeit erhielten wir weniger Widerstand, als erwartet. Auch von dieser Seite bewegte sich alles auf eine erfolgreiche Realisierung des deutsch-deutschen Festivals zu.

Was für eine Idee, was für ein Unterfangen, was für ein Beitrag zur Völkerverständigung insbesondere zwischen jungen Menschen. Welche Preise schwebten nicht schon vor unseren organisatorischen Augen? Welches Lob, welche Auszeichnung würden der Studiobühne und unserer Universität nicht zuteil? So, wie wir die innerdeutsche Grenze überwinden wollten, wuchsen auch unsere Vorstellungen an den Erfolg ins Grenzenlose und die europaweite Berichterstattung in allen Medien leuchtete schon in schwarz-rot-güldenen Farben vor unseren Augen.

Und dann fiel die Mauer

Nun ja, sie kippte nicht einfach so um, sondern bekam Löcher, durch die Hunderttausende unserer Brüder und Schwestern aus dem Osten in ihren Trabis zu uns in den Westen kamen. Wie haben wir die Feinstaubbelastung damals mit Tränen in den Augen bejubelt. Und es kamen wirklich viele, und alle nahmen dankend ihr Begrüßungsgeld von 100 westdeutscher Mark entgegen – und fuhren wieder zurück. Den Feinstaub ließen sie natürlich hier.

Zeitnah signalisierte uns das Ministerium, dass es mit dem üppigen Zuschuss ganz so toll nun nicht mehr würde, aber in dieser historischen Situation hätten wir sicher Verständnis…

Und die Medien? Nett, das auch wir uns jetzt um die junge Theaterkunst der DDR kümmern würden, aber eine exklusive Berichterstattung über etwas, das nun wirklich nicht mehr exklusiv war…? In dieser historischen Situation hätten wir sicher Verständnis…

Die Schirmherrschaft von Rita Süßmuth blieb natürlich bestehen, aber eine persönliche Anwesenheit der Präsidentin des Deutschen Bundestages zur Festivaleröffnung? In dieser historischen Situation hätten wir sicher Verständnis…

Das Festival selbst fand dann natürlich trotzdem statt und wir hatten durchaus noch Glück, denn im März 1990 gab es tatsächlich noch zwei deutsche Staaten. Und es war auch eine spannende, inhaltlich kontroverse Woche des Austauschen zwischen zwei völlig gegensätzlichen Theatervorstellungen: vorsichtige politische Kritik an den waltenden Umständen der DDR auf der einen Seite, kühne Formexperimente auf unserer Seite; auch hier musste noch zusammenwachsen, was zusammen gehört, denn das Volk der Dichter und Denker wurde ja nie wirklich geteilt. Und bei der (Theater-) Kunst ist in den letzten 30 Jahren viel mehr gelungen, als im politischen Alltag.

Und auch die Presse berichtete – im lokalen Kulturteil. In dieser historischen Situation hatten wir natürlich Verständnis…

„Für uns heißt es auch…vieles nicht mehr da“

In einem Podcast, das TeilnehmerInnen des Studiengangs Intermedia gedreht haben, schildern Studierende aus der ehemaligen DDR, wie die Wiedervereinigung sie geprägt hat.

Was bedeutet der Mauerfall für die Studierenden von heute? // Vorsicht Podcast! WiSe 19/20

Kinder- und Jugendliteratur der DDR – Spiegel der Gesellschaft

Umfangreiche Sondersammlung „DDR-Kinderbuch“ in der ALEKI-Bibliothek

Nur wenigen ist bekannt, dass es in der Universität eine Sammlung mit rund 2.100 Titeln der Kinder-, Jugend- und Bilderbuchproduktion der DDR gibt. Die Sondersammlung „DDR-Kinderbuch“ gehört zur Bibliothek der Arbeitsstelle für Kinder- und Jugendmedienforschung (ALEKI). In der Sammlung befinden sich auch zahlreiche übersetzte Werke der Kinder- und Jugendliteratur aus der früheren Sowjetunion und osteuropäischer Staaten. In ihrer Vielfalt liefert die Sondersammlung ein repräsentatives Bild der Kinder- und Jugendliteratur (KJL) von den Anfängen der DDR bis zum Beitritt der DDR zur Bundesrepublik im Jahr 1990. Zahlreiche Kinder- und Jugendbücher der ehemaligen DDR wurden seit der Wende neu aufgelegt und können wieder als frisch gedruckte Werke über den Buchhandel erworben werden.

In den KJL-Werken der Sondersammlung „DDR-Kinderbuch“ spiegelt sich die gesellschaftliche Entwicklung der DDR wider. Die Kinder- und Jugendliteratur, einschließlich der Schulbücher, wurde in der DDR oftmals als Medium genutzt, um Heranwachsenden die Wertvorstellungen einer sozialistischen Gesellschaft zu vermitteln und sie zu einer „sozialistischen Persönlichkeit“ zu erziehen. Der Versuch, gesellschaftliche Wertvorstellungen über Literatur zu transportieren, trifft auch für viele Veröffentlichungen von Kinder- und Jugendliteratur der BRD zu. In den Werken der DDR war beispielsweise die Berufstätigkeit der Mütter und die Betreuung in einer Kinderkrippe ein Thema. Analog dazu thematisierte die KJL der BRD die Betreuung der Kinder durch die nicht berufstätige Mutter im eigenen Zuhause. Das unterschiedliche Rollenverständnis von Frauen bzw. Müttern in beiden Gesellschaftssystemen fließt somit ein in die Geschichten für Kinder und Jugendliche.

Um die Erziehung zur „sozialistischen Persönlichkeit“ sicherzustellen, wurden Produktion und Vertrieb von Literatur in der DDR – anders als in der BRD – staatlich kontrolliert. „Autoren mussten unter Umständen vor der Veröffentlichung mit der Zensur ihrer geschaffenen Werke rechnen. In der BRD gab und gibt es dagegen vor der Veröffentlichung eines Werkes keine staatlichen Institutionen mit der Befugnis zur Zensur. Allerdings ist es in der BRD möglich, dass ein Werk nach seinem Erscheinen im Rahmen des Jugendschutzgesetzes indiziert wird, etwa wenn es Gewaltexzesse oder Pornographie enthält“, erläutert der Bibliothekar Thomas Fischer.

Die Arbeitsstelle für Kinder- und Jugendmedienforschung (ALEKI) im Institut für Deutsche Sprache und Literatur II betreibt Grundlagenforschung zur Geschichte der Kinder- und Jugendliteratur (KJL), zu Bilderbüchern und Comics, zur Jüdischen Kinder- und Jugendliteratur (Datenbank „Schatzbehalter“) sowie zur Didaktik der KJL. Die ALEKI verfügt über eine wissenschaftliche Spezialbibliothek, die reichhaltige Bestände an historischer und aktueller Kinder- und Jugendliteratur sowie eine Filmsammlung umfasst. Hierzu zählen auch die 2.100 Werke der Sondersammlung „DDR-Kinderbuch“.

Die 50er: Kollektiv vor Individuum

Besonders in den 1950er und 60er Jahren war die KJL der DDR stark ideologisch geprägt. Kinder und Jugendliche sollten eigene Bedürfnisse zurückstellen und sich in die staatlich organisierten Kollektive einbringen. Es galt, Kinder und Jugendliche für die Angebote der staatlichen Institutionen zu begeistern, mit denen die sozialistische Ideologie verbreitet wurde. Im Jahre 1954 erschien beispielsweise der Roman „Tinko“ von Erwin Strittmatter. Der Junge Tinko, der in einem Dorf bei seinen Großeltern lebt, muss sich in dieser Geschichte zwischen seinem Großvater und seinem aus russischer Kriegsgefangenschaft heimgekehrten Vater entscheiden. Thematisiert werden in dem Werk insbesondere die Konflikte zwischen den Generationen sowie zwischen „Altem“ und „Neuem“, zum Beispiel in Bezug auf die Bodenreform und die Kollektivierung in der Landwirtschaft. Letztendlich siegt in dem Roman das Neue, die Kollektivierung der Landwirtschaft wird als Erfolg dargestellt.

Viele Werke aus dieser Zeit thematisierten den Antifaschismus, Antiimperialismus und den Klassenkampf. „Die auch im Westen sehr beliebten und häufig verfilmten Märchenbücher aus der DDR, der Sowjetunion und osteuropäischen Ländern waren dagegen kaum ideologisch geprägt und wurden in der Regel weniger streng begutachtet“, sagt Fischer.

Die literarisch eher einfach strukturierten, meist auf dem Dorf spielenden Werke der 1950er Jahre präsentieren überwiegend kindliche bzw. jugendliche Vorbildfiguren, die sich ganz in den Dienst des „sozialistischen Aufbaus“ stellen, aber auch Außenseiter, die sich erst allmählich in das Kollektiv eingliedern. Ende der 1960er Jahre rückt die Individualität des Kindes stärker in den Vordergrund, der starke Optimismus der Aufbaujahre schwindet langsam.

Die 70er: zunehmend gesellschaftskritisch

Im Laufe der 1970er Jahre wird die KJL zusehends gesellschaftskritischer. Notwendige gesellschaftliche Veränderungen werden in den Werken thematisiert. Bedrohungen, die von der Welt der Erwachsenen für die Kinder und Jugendlichen ausgehen, werden zum Thema in den Werken. Allgemeine Missstände im Land werden erwähnt, sozialistische Werte hinterfragt und neue Werte, wie z.B. Gerechtigkeit und Partizipation, diskutiert. Zu den bedeutendsten Kinder- und Jugendbuchautoren der DDR zählt Benno Pludra. In seinem 1974 erschienenen Buch „Wie ich nach Swanetien reisen wollte“ schildert er seine eigenen Erlebnisse von einer Reise nach Swanetien in dem damals zur Sowjetunion gehörenden Georgien. Tatsächlich ist Pludra durch die Sowjetunion nach Georgien gereist, er hat die seinerzeit für Ausländer kaum zugängliche Kaukasus-Region Swanetien allerdings nie erreicht. Pludra schildert die Eindrücke seiner Reise und reflektiert dabei die Kultur der Länder der Sowjetunion vor dem Hintergrund seiner eigenen Lebenserfahrung in der DDR.

Die 80er: personale und komplexere Erzählstrukturen

Der bis dahin die KJL der DDR prägende auktoriale Erzählstil tritt im Laufe der 1970er Jahre und vor allem in den 1980er Jahren zugunsten personaler und komplexerer Erzählstrukturen zurück. In den 1980er Jahren werden einige kritische Werke veröffentlicht, in denen bis dahin geltende Tabus angesprochen wurden. „In dieser Zeit erscheinen in der DDR auch immer häufiger Veröffentlichungen westdeutscher Kinder- und Jugendbuchautoren, wie beispielsweise das Buch ‚Rolltreppe abwärts‘ von Hans-Georg Noack“ oder ‚Es geschah im Nachbarhaus‘ von Willi Fährmann, so Fischer – vielleicht ein Zeichen für eine stärkere kulturelle Öffnung und Annäherung an die BRD…?

Cover-Auswahl Kinder- und Jugendliteratur der DDR

„Erich, es ist Schluss. Wir können nicht anfangen, mit Panzern zu schießen“

Weshalb schoss die Stasi nicht? Wieso fuhren keine Panzer auf? Wer während des Kalten Krieges aufwuchs, erlebte die DDR als monolithische Herrschaft der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED), die wie 1953 auch mit gewaltsamen Mitteln aufrechterhalten wurde. Doch warum setzte die SED nicht ihren Sicherheitsapparat in Gang und unterdrückte die Oppositionsbewegung? Was bewirkte, dass die SED vor den andrängenden Menschenmengen am Brandenburger Tor am 9. November 1989 sang und klanglos kapitulierte? Professor Dr. Ralph Jessen, Professor für Neuere Geschichte erklärt, weshalb niemand in der Staatsführung der DDR auf den Knopf der Eskalation drücken wollte.

Herr Professor Jessen, angesichts der langen monolithischen Herrschaft der SED in der DDR fragt man sich, warum das Ende so relativ gewaltfrei vonstattengegangen ist. Wie ist es schließlich zur Entscheidung gekommen, keine Gewalt einzusetzen? Gab es für die DDR-Führung einen Point of No Return?

Ein erstes wirklich einschneidendes Datum war der 9. Oktober, als die SED-Parteiführung und der gesamte staatliche Apparat darauf verzichteten, die Leipziger Montagsdemonstrationen gewaltsam zu beenden. Im Vorfeld dieses 9.Oktobers sind definitiv Vorbereitungen getroffen worden, die Demonstrationsbewegung zu unterdrücken, unter Umständen auch unter Einsatz von Gewalt. An diesem Montag haben in Leipzig an die 70.000 Menschen in dem Bewusstsein demonstriert, dass die Lage gewaltsam eskalieren könnte. Es ist dann aber nicht zu der gewaltsamen Niederschlagung gekommen.

Wieso hat die SED auf die gewaltsame Unterdrückung der Opposition verzichtet?

Es war längere Zeit unklar, warum das eigentlich so kam. Letztlich war es eine Situation, in der keiner der Verantwortlichen eine Entscheidung gefällt hat. Nicht in Leipzig, in der SED-Bezirksleitung, aber auch nicht in Berlin, im SED-Politbüro. Man scheute vor einer Entscheidung zurück und dann war die Sache irgendwann gelaufen. Das ist der Zeitpunkt, von dem ab erkennbar wurde, dass eine gewaltsame Niederschlagung für die Parteiführung keine Option mehr war. Wenige Tage vorher, am 7. Oktober, dem 40. Jahrestag der Republikgründung, hatte es ja in Berlin unter den Augen Gorbatschows gewaltsame Maßnahmen gegen Demonstranten gegeben, was große Empörung hervorgerufen hatte. Zwei Tage später verzichtet man darauf. Das ist ein Indiz für eine grundlegende Verunsicherung der Parteiführung – von da ab ist die gewaltsame Niederschlagung keine Option mehr.

War das von da an die konsequente Politik des Politbüros?

Das kann man ein paar Tage später am 17. Oktober sehen, als das Politbüro der SED den Sturz Honeckers betreibt. Da gibt es eine Debatte im Politbüro zwischen Krenz und seinen Leuten und Honecker. Honecker lavierte und war überrascht. Und dann äußerte sich einer nach dem anderen. Unter anderem der Stasi-Chef Mielke, der sagte: „Wir können doch nicht anfangen, mit Panzern zu schießen. Erich [es ist] Schluss.“ Das war ein zweites Datum, als auf der Top-Ebene klar wird, dass man eine gewaltsame Lösung, mit der man gedroht hatte, nicht herbeiführen will. Kurz darauf, am 4. November, zeigte die große Demonstration auf dem Berliner Alexanderplatz, dass der öffentliche Massenprotest mitten in der Hauptstadt angekommen und die Dynamik der Demonstrationsbewegung nicht zu bremsen war. Also: Zwischen dem 9. Oktober und dem 4. November war der Zusammenbruch schon entschieden. Mir ist nicht bekannt, dass es am 9.November noch eine Option gegeben hätte, die Entwicklung gewaltsam niederzuschlagen.

Wie ist denn der Bewusstseinswandel im Politbüro vonstattengegangen? Ist das die mangelnde Rückendeckung der Sowjets gewesen, der allgemeine Druck aus dem Ausland? Hatte der Staat einfach das Vertrauen in sich selbst verloren? Weshalb will man sich nicht mehr entscheiden? Gab es keine Absprachen?

Unterschiedliche Faktoren spielen eine Rolle. Gorbatschow hatte die Breschnew-Doktrin von der beschränkten Souveränität der Ostblock-Staaten aufgekündigt, die bedeutete, dass Moskau sie im Zweifelsfall wieder auf den Pfad der Tugend zurückführen würde. Gorbatschow hatte klargemacht: Was auch immer bei Euch passiert, wir intervenieren nicht. Damit entfiel die äußere Bestandsgarantie für die kommunistischen Regimes der Ostblockstaaten, die es durch die militärischen Interventionen 1953 für die DDR, 1956 für Ungarn und 1968 für die Tschechoslowakei gegeben hatte. Die SED war gezwungen auf eigene Rechnung und Verantwortung zu agieren.

Man kann aber auch eine zunehmende Entscheidungsblockade an der Spitze des Staates erkennen. Honecker war krebskrank und im Sommer 1989 mehrere Wochen außer Gefecht gesetzt. In diesem hochgradig zentralisierten Entscheidungsapparat spielte es eine große Rolle, ob der oberste Entscheider an Deck ist oder nicht. In der zweiten Reihe breitete sich Unsicherheit aus, wie Entwicklungen wie die Ausreisewelle zu beherrschen seien. Und obwohl man mit der „chinesischen Lösung“ gedroht hatte, war doch die Bereitschaft, exzessive Gewalt einzusetzen, gering. Man kann außerdem beobachten, wie sich die wachsende Unsicherheit bis in den Sicherheitsapparat des Staates und der SED ausbreitete.

Seit wann hat diese Erosion eingesetzt? War das nur ein Phänomen des Jahres 1989 und des Machtvakuums an der Spitze?

Die Erosion des Glaubens an den Sozialismus à la DDR und der Identifikation mit dem Regime hatte schon lange vorher in den 80er Jahren eingesetzt. Die SED lief zu dieser Zeit schon seit langem in einer Art Routinebetrieb. In den 50ern und 60ern war es noch das utopische Moment, dass den Staat antrieb: das Versprechen einer besseren Gesellschaft, des Sozialismus. Das war unter Honecker weitgehend dahin. Man versuchte die Sache am Laufen zu halten und war seit der Wirtschaftskrise Ende der 70er Jahre mit Krisenmanagement beschäftigt. Man hatte kein halbwegs glaubwürdiges Identifikationsangebot für die Menschen mehr. Das war ein langfristiger Utopieverlust und damit ein Verlust an Glaubwürdigkeit selbst bei den SED-Mitgliedern. Und das traf auf die Situation einer eskalierenden Krise, in der wieder so etwas wie zivilgesellschaftliche Öffentlichkeit entsteht. Und man wusste nicht, wie man damit umgehen soll: Die Kaltblütigkeit zur massiven Repression brachte man nicht mehr auf, der Glaube an die eigene Sache war zutiefst verunsichert und man merkte, dass die Altherren-Riege unflexibel wird. So sickerte die Blockade in die Apparate hinein.

Gab es auch Hardliner, die 1989 noch ein gewaltsames Vorgehen befürworteten?

Verteidigungsminister Kessler war eher einer der Hardliner aber auch er hat nicht gesagt: „Nun lasst uns die Kasernentore öffnen.“ Es hätte auch anders kommen können, wenn man auf den Knopf hätte drücken wollen, denn die Sicherheitsapparate waren hochgerüstet. Aber auf diesen Knopf wollte keiner drücken. Die Betonköpfe verloren das Momentum.

Seit den 90er Jahren weiß man, wie groß und mächtig die Stasi wirklich war. Hätte das MfS nicht auf eigene Rechnung intervenieren können?

Nein. Bis zum Ende wurde der politische Entscheidungsprimat nicht in Frage gestellt. Weder das Ministerium für Staatssicherheit noch das Militär konnten oder wollten eigenständig intervenieren.

Kommen wir zur Nacht des Mauerfalls. Damals konnten die Grenzoffiziere keine Entscheidungen mehr von ihren Vorgesetzten erhalten. Ist das auch ein Zeichen der von Ihnen beschrieben Blockade im System?

Das sind Zeichen der chaotischen Situation in der Führung des Staates. Die bekannte Pressekonferenz mit Günter Schabowski ist ein Beispiel dafür, dass die politische Kommunikation nicht mehr funktionierte. Man war nicht mehr in der Lage, klare Ansagen zu machen. Dazu kommt, dass man sich in einer vollkommen ungewohnten Situation befand: Die DDR-Parteiführung war 40 Jahre lang daran gewöhnt gewesen, in hoch bürokratischen Abläufen zu agieren und ausgefeilte Statements zu machen. Doch dann entstand plötzlich so etwas wie eine nicht kontrollierte Öffentlichkeit und man musste sich spontan äußern. Und so kam es dann zu der legendären Äußerung Schabowskis. Hinzu kamen die westlichen Medien, die die Nachricht verbreiteten, die Mauer sei bereits offen, und dann geschah das, was wir alle wissen.

Weshalb hat das Politbüro sich entschieden, die Grenzen zu öffnen?

Was wir 1989 beobachten können, war die bemerkenswerte Parallelität zweier gleichzeitiger Entwicklungen: Zum einen drängten viele oft unpolitische „kleine Leute“ aus dem Staat heraus und gleichzeitig gab es immer mehr Menschen, die sagten: „Wir bleiben hier und wollen grundsätzliche Änderungen in der DDR.“ Oft in der Geschichte gibt es in Krisensituationen entweder das eine oder das andere: „Exit“ oder „Voice“. Hier verstärkte sich beides gegenseitig. Wenn die Führung der DDR mit dieser explosiven Situation umgehen wollte, musste die Reisefrage geregelt werden. Das geschah auch, um Druck aus dem Kessel zu lassen. Die Grenzfrage war letztlich die entscheidende Frage. Als die Grenze offen war, war nicht nur das Schicksal des SED-Regimes, sondern auch das der DDR entschieden.

Texte: Anneliese Odenthal, Robert Hahn, Mathias Martin, Anette Hartkopf, Jürgen Rees

Bild/Video: Wikimedia Commons, Adam Polczyk, Janine Klösges, Mathias Martin

Website Konzept, Technik, Gestaltung: Anette Hartkopf

50 Jahre Mondlandung

Ein historischer Moment: Vor 50 Jahren, am 21. Juli 1969, betraten zum ersten Mal Menschen den Mond. „Das ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Sprung für die Menschheit“, sagte der US-Astronaut Neil Armstrong als er den Mond betrat. Eine 110 Meter große Saturn V Rakete hatte das Team um Armstrong dorthin gebracht. Der gesamte Hinflug zum 384.403 Kilometer entfernten Mond dauerte etwa 76 Stunden.

Keine Frage, die Mondlandung war auch ein Spektakel der Raumfahrtingenieurskunst. Die Auswirkungen auf die Wissenschaft und Kultur sind heute noch zu spüren.

Die Universität zu Köln hat zu diesem Anlass Geschichten, Interviews, Podcasts und Videos zusammengestellt:

- Der Mond ist älter als bisher angenommen - Eine neue Studie des Instituts für Geologie und Mineralogie

- Kann man aus Mondstaub und Sonnenlicht ein Haus bauen? Es antwortet Prof. Matthias Sperl, Universität zu Köln

- Wieso gibt es Mondphasen? Ein Erklär-Video von Studierenden

- Podcasts zur Ringvorlesung "Mondspiegelung"

- Notfall im All - Raumfahrtmediziner Prof. Jochen Hinkelbein vom Universitätsklinikum Köln sagt, was man tun kann

- Kosmisches in der elektronischen Musik

- Wem gehört der Mond? Das erklärt Prof. Stephan Hobe, Weltraumrechtler der Universität zu Köln

- Ein Kölner Stück vom Mond

- „Auf dem Mond ist viel unerledigt geblieben.“ Interview mit dem Astronauten und KölnAlumnus Reinhold Ewald

- „Ohne Fernsehen hätte es die Mondfahrt nicht gegeben.“ Interview mit Stephan Packard und Tanja Weber

- Mond-Quiz - Testen Sie Ihr Wissen

Geologische Studie

Der Mond ist älter als bisher angenommen

Eine neue Studie unter der Federführung von Geowissenschaftlern der Universität zu Köln hat das Alter des Mondes auf circa 50 Millionen Jahre nach der Entstehung des Sonnensystems eingegrenzt. Unser Sonnensystem ist 4,56 Milliarden Jahre alt. Die neue Studie datiert somit das Alter des Mondes auf ca. 4,51 Milliarden Jahre.

Das bedeutet, dass der Mond sehr viel älter ist, als bisher angenommen. Bislang wurde sein Alter in der Forschung auf deutlich jünger als 4,5 Milliarden Jahre geschätzt.

Um diese Ergebnisse zu erzielen, analysierten die Wissenschaftler die chemische Zusammensetzung einer Vielzahl von Gesteinsproben, die auf unterschiedlichen Apollo-Missionen gesammelt wurden. Die Studie „Early Moon formation inferred from hafnium–tungsten systemics“ wurde in der Fachzeitschrift „Nature Geoscience“ veröffentlicht.

Am 21. Juli 1969 landeten Menschen erstmals auf einem anderen Himmelskörper. Die Besatzung der Apollo 11-Mission sammelte in ihren wenigen Stunden auf der Mondoberfläche 21,55 kg Gesteinsproben und brachte sie zur Erde zurück. Aus diesen Proben können Forscherinnen und Forscher auch 50 Jahre später noch neue Erkenntnisse über Schlüsselereignisse im frühen Sonnensystem und über die Entwicklung des Erd-Mond-Systems gewinnen. Die Entstehung des Mondes war das letzte große planetare Ereignis nach der Entstehung der Erde. Eine genaue Bestimmung des Alters des Mondes lässt daher auch Rückschlüsse darüber zu, wie und wann die Erde entstanden ist und wie sie sich zu Beginn des Sonnensystems entwickelte.

Die Geowissenschaftler haben in ihrer Studie die chemischen Signaturen unterschiedlicher Arten von Mondgestein untersucht, die während der verschiedenen Apollo-Missionen gesammelt wurden. „Ein Vergleich der relativen Mengen einzelner seltener Elemente im Gestein zeigt, wie die einzelnen Proben mit dem Mondinneren und der Verfestigung des einst flüssigen Magmaozeans auf seiner Oberfläche zusammenhängen“, sagt Dr. Raúl Fonseca von der Universität zu Köln. Zusammen mit seinem Kollegen Dr. Felipe Leitzke simuliert er in Laborexperimenten Prozesse, die im Innern des Mondes ablaufen.

Der Mond entstand wahrscheinlich infolge einer gigantischen Kollision zwischen einem Himmelskörper von der Größe des Mars und der frühen Erde. Im Laufe der Zeit wuchs der Mond aus dem Material, das nach der Kollision in die Erdumlaufbahn geschleudert wurde. Der frühe Mond war von einem flüssigen Magmaozean bedeckt, der beim Abkühlen verschiedene Arten von Gesteinen bildete. „In diesen Gesteinen, die man heute noch auf der Mondoberfläche finden kann, sind Informationen über die Entstehung des Mondes archiviert“, sagt Dr. Maxwell Thiemens, Erstautor der Studie, der bis vor Kurzem noch an der Universität zu Köln geforscht hat. Koautor Dr. Peter Sprung fügt hinzu: „Solche Beobachtungen sind auf der Erde nicht mehr möglich, da unser Planet im Laufe der Zeit geologisch aktiv war. Der Mond bietet somit eine einzigartige Gelegenheit, die frühe Geschichte eines Himmelskörpers zu erforschen.“

Die Kölner Wissenschaftler zeigten anhand der Beziehung zwischen den seltenen Elementen Hafnium, Uran und Wolfram, wie das Basaltgestein der Mare (schwarze Tiefebenen auf der Mondoberfläche) durch Schmelzprozesse entstanden ist. Dank einer bisher unerreichten Messgenauigkeit stellten die Kölner Geowissenschaftler fest, dass diese Elemente in den verschiedenen Gesteinseinheiten in unterschiedlichen Verhältnissen auftreten. Damit können sie das Verhalten dieser seltenen Elemente bei der Entstehung des Mondes genauer charakterisieren.

Durch die Untersuchung von Hafnium und Wolfram auf dem Mond können Geologen eine radioaktive Uhr anwenden, bei der das radioaktive Isotop Hafnium-182 zu Wolfram-182 zerfallen ist. Dieser radioaktive Zerfall war nach den ersten 70 Millionen Jahren des Sonnensystems komplett abgeschlossen. Eine Kombination dieser Daten mit den Informationen aus Laborexperimenten zeigt nun, dass der Mond bereits 50 Millionen Jahre nach der Entstehung des Sonnensystems begonnen hat, sich zu verfestigen. „Diese Altersbestimmung zeigt, dass das große Kollisionsereignis vor dieser Zeit stattgefunden haben muss und beantwortet die in der Wissenschaft sehr umstrittene Frage nach dem genauen Zeitpunkt der Entstehung des Mondes“, sagt Professor Dr. Carsten Münker vom Institut für Geologie und Mineralogie der Universität zu Köln, Seniorautor der Studie.

Maxwell Thiemens resümiert: „Die ersten Schritte der Menschheit auf einem anderen Planeten vor 50 Jahren lieferten Proben, die uns den Zeitpunkt und die Entwicklung des Mondes sowie den Ursprung der Erde verstehen lassen. Da die Entstehung des Mondes das letzte planetarische Ereignis nach der Entstehung der Erde war, können wir anhand des Alters des Mondes auch das Mindestalter der Erde bestimmen.“

Kann man aus Mondstaub und Sonnenlicht ein Haus bauen?

Es antwortet Professor Dr. Matthias Sperl, Institut für Theoretische Physik

Diese Frage ist nicht etwa ferne Zukunftsmusik. Die Europäische Weltraumorganisation ESA kündigte schon 2016 an, eine dauerhafte Mondstation bauen zu wollen. Die chinesische Raumfahrtbehörde CNSA sowie die amerikanische Weltraumbehörde NASA und die private Firma Space X des Tesla-Gründers Elon Musk tüfteln ebenfalls an entsprechenden Plänen.

Bei einem längeren Aufenthalt auf dem Mond müssten Menschen die Ressourcen vor Ort nutzen. Denn es ist einerseits teuer, Materialien von der Erde auf den Mond zu schaffen: mehrere 100.000 Euro pro Kilogramm. Andererseits muss die Versorgung vor Ort zuverlässig sein. Die Ideen für die Ressourcennutzung auf dem Mond sind beinahe endlos, allerdings ist für viele dieser Ideen eine gehörige Menge an Infrastruktur notwendig.

Wir und andere Forschungsteams haben bereits angefangen zu überprüfen, ob Mondstaub als Baumaterial verwendet werden kann. Tatsächlich ist es möglich, Mondstaub mit Sonnenlicht zu einem künstlichen Stein zu verbacken, der mechanische Eigenschaften zwischen denen von Gips und von Beton besitzt. Bauelemente aus so einem künstlichen Stein würden die großen Temperaturunterschiede von 300 Grad zwischen Tag und Nacht auf dem Mond besser überstehen als traditioneller Beton. Gleichzeitig würde dieses Material vor Strahlung schützen – eine wichtige Anforderung an Baumaterial auf dem Mond.

Ungeklärt ist noch, wie wir mit granularen Materialien unter reduzierter oder nicht vorhandener Schwerkraft umgehen können. Auf der Erde verfügen wir über jahrelange Erfahrung in der Handhabung von Granulaten. Doch wir verstehen ihr Fließverhalten bei weitem nicht so gut wie das Verhalten von Flüssigkeiten und Gasen. Während der Weltraummission von Alexander Gerst fanden deshalb auf der internationalen Raumstation ISS Experimente statt, um diese Wissenslücken zu schließen und das Verhalten von Granulaten besser berechenbar zu machen – im Weltall und auf der Erde.

Video

Wieso gibt es Mondphasen?

Jedes Kind kennt den Anblick: Manchmal erscheint der Mond als großer Ball, manchmal als schmale Sichel, manchmal ist er gar nicht zu sehen. Doch wie erklärt man Kindern dieses Phänomen? Im Rahmen eines Medienpraktikums haben Bachelor- und Master-Studierende des Instituts für Physikdidaktik einen Film erstellt, der SchülerInnen einfach und anschaulich die verschiedenen Mondphasen erklären soll.

Podcasts

Mondspiegelung – Mediale Aneignungen des Erdtrabanten

Mit den ersten Schritten eines Menschen auf dem Mond entsteht ein Sinnbild für Fortschritt, technischen Triumph und Zukunftsverheißung. Doch 1969 verwandelt sich die Semantik des Monds nicht zum ersten Mal: Der Erdtrabant wurde in verschiedensten kulturellen und kommunikativen, künstlerischen, rhetorischen, metaphorischen und ästhetischen Kontexten immer wieder medial neu angeeignet. Mit den unterschiedlichen Aneignungen befasst sich die Ringvorlesung des Instituts für Medienkultur und Theater.

[wpse_playlist type=“audio“ tracklist=“true“ tracknumbers=“true“ images=“true“ artist=“true“]

[wpse_trac title=“Selling the Moon. Die Erfindung der Mondlandung in Futurologie und Science Fiction“ src=“https://story.uni-koeln.de/wp-content/uploads/2019/07/RVLMond_PackardSellingmoon.mp3″ type=“audio/mp3″ caption=““ description=““ image=““ meta_artist=“Stephan Packard“ meta_length_formatted=“1:09:15″ image_src=“https://story.uni-koeln.de/wp-content/uploads/2019/07/mond_baum.jpg“ image_width=“540″ image_height=“480″ thumb_src=“https://story.uni-koeln.de/wp-content/uploads/2019/07/mond_thumb.jpg“ thumb_width=“540″ thumb_height=“480″]

[wpse_trac title=“Was ist eigentlich Mondrecht? “ src=“https://story.uni-koeln.de/wp-content/uploads/2019/07/RVLMond_Hobe_Mondrecht.mp3″ type=“audio/mp3″ caption=““ description=““ image=““ meta_artist=“Stephan Hobe“ meta_length_formatted=“55:43″ image_src=“https://story.uni-koeln.de/wp-content/uploads/2019/07/mond_baum.jpg“ image_width=“540″ image_height=“480″ thumb_src=“https://story.uni-koeln.de/wp-content/uploads/2019/07/mond_thumb.jpg“ thumb_width=“540″ thumb_height=“480″]

[wpse_trac title=“Ein bis zwei Monde genügen. Wahn und Wahnsinn Berliner Großstadtnächte“ src=“https://story.uni-koeln.de/wp-content/uploads/2019/07/RVLMond_Kepetzis_EinbisMonde.mp3″ type=“audio/mp3″ caption=““ description=““ image=““ meta_artist=“Ekaterini Kepetzis“ meta_length_formatted=“52:24″ image_src=“https://story.uni-koeln.de/wp-content/uploads/2019/07/mond_baum.jpg“ image_width=“540″ image_height=“480″ thumb_src=“https://story.uni-koeln.de/wp-content/uploads/2019/07/mond_thumb.jpg“ thumb_width=“540″ thumb_height=“480″]

[wpse_trac title=“Der Mond als Fenster zum Universum. Kosmisches in der elektronischen Musik “ src=“https://story.uni-koeln.de/wp-content/uploads/2019/07/RVLMond_Erbe_Kosm_ Musik.mp3″ type=“audio/mp3″ caption=““ description=““ image=““ meta_artist=“Marcus Erbe“ meta_length_formatted=“46:27″ image_src=“https://story.uni-koeln.de/wp-content/uploads/2019/07/mond_baum.jpg“ image_width=“540″ image_height=“480″ thumb_src=“https://story.uni-koeln.de/wp-content/uploads/2019/07/mond_thumb.jpg“ thumb_width=“540″ thumb_height=“480″]

[wpse_trac title=“Der große Schritt. Von der Schwierigkeit, den Mond zu erreichen“ src=“https://story.uni-koeln.de/wp-content/uploads/2019/07/RVLMond_Ossenkopfgrosserschritt.mp3″ type=“audio/mp3″ caption=““ description=““ image=““ meta_artist=“Volker Ossenkopf-Okada“ meta_length_formatted=“48:45″ image_src=“https://story.uni-koeln.de/wp-content/uploads/2019/07/mond_baum.jpg“ image_width=“540″ image_height=“480″ thumb_src=“https://story.uni-koeln.de/wp-content/uploads/2019/07/mond_thumb.jpg“ thumb_width=“540″ thumb_height=“480″]

[wpse_trac title=“Lunagender. Über geschlechtlich codierte Mond-Diskurse“ src=“https://story.uni-koeln.de/wp-content/uploads/2019/07/RVLMond_KronbergerLunagender.mp3″ type=“audio/mp3″ caption=““ description=““ image=““ meta_artist=“Alisa Kronberger, Véronique Sina“ meta_length_formatted=“1:30:45″ image_src=“https://story.uni-koeln.de/wp-content/uploads/2019/07/mond_baum.jpg“ image_width=“540″ image_height=“480″ thumb_src=“https://story.uni-koeln.de/wp-content/uploads/2019/07/mond_thumb.jpg“ thumb_width=“540″ thumb_height=“480″]

[wpse_trac title=“ Die Welt, die monden ist (Rilke). Realität als hochkonsensuelle mediale Verschwörung“ src=“https://story.uni-koeln.de/wp-content/uploads/2019/07/RVLMond_SchefferMonden.mp3″ type=“audio/mp3″ caption=““ description=““ image=““ meta_artist=“Bernd Scheffer“ meta_length_formatted=“48:33″ image_src=“https://story.uni-koeln.de/wp-content/uploads/2019/07/mond_baum.jpg“ image_width=“540″ image_height=“480″ thumb_src=“https://story.uni-koeln.de/wp-content/uploads/2019/07/mond_thumb.jpg“ thumb_width=“540″ thumb_height=“480″]

[wpse_trac title=“ Die Mondfahrt als exorbitante Fernsehserie. Wie das Fernsehen den Mond produzierte “ src=“https://story.uni-koeln.de/wp-content/uploads/2019/07/RVLMond_WeberMondfahrt.mp3″ type=“audio/mp3″ caption=““ description=““ image=““ meta_artist=“Tanja Weber“ meta_length_formatted=“1:04:34″ image_src=“https://story.uni-koeln.de/wp-content/uploads/2019/07/mond_baum.jpg“ image_width=“540″ image_height=“480″ thumb_src=“https://story.uni-koeln.de/wp-content/uploads/2019/07/mond_thumb.jpg“ thumb_width=“540″ thumb_height=“480″]

[/wpse_playlist]

Interview mit Professor Jochen Hinkelbein vom Universitätsklinikum Köln

Notfall im All

Medizinische Versorgung während der Mission

Professor Jochen Hinkelbein vom Universitätsklinikum Köln hat sich auf die Luft- und Raumfahrtmedizin und die Behandlung von Notfällen in Extremsituationen spezialisiert. Dank intensiver medizinischer Untersuchungen und Vorbereitungen während der Astronautenauswahl sind medizinische Probleme bei Weltraummissionen zwar selten. Dennoch bleibt das Risiko schwerer medizinischer Ereignisse, insbesondere bei Langzeitmissionen wie etwa einem Flug zum Mars oder bei einem längeren Aufenthalt auf dem Mond, aber groß.

Herr Hinkelbein, beim Gedanken an die Mondlandung kann man schon einmal einen Sprung machen. Was würden Astronauten eigentlich unternehmen, wenn während einer Mission das Herz stehen bleibt?

Ein Herz-Kreislaufstillstand bei einem Astronauten während einer Mission ist der schlimmste Notfall. Für die Wiederbelebung in Schwerelosigkeit gibt es aber verschiedene Techniken und Konzepte, so dass man prinzipiell einen Betroffenen retten kann. Eine geeignete Möglichkeit ist die sogenannte Handstand-Technik, bei der man die gegenüberliegende Seite des Raumes nutzt und quasi im Handstand (mit den Füßen zur „Decke“) die Thoraxkompressionen ausführt. Allerdings wird das Behandlungsergebnis nach einer Reanimation wegen der nicht vorhandenen Intensivmedizin im Weltall dennoch oft sehr schlecht sein.

Ich packe meinen Notfallkoffer für den Mond und nehme mit … Gibt es eine medizinische Grundausstattung, bzw. Grundausbildung für Astronauten?

Alle Astronauten werden notfallmedizinisch trainiert – es ist ja nicht immer bzw. fast nie ein Arzt an Bord. Das müssen die Astronauten selbst übernehmen. Sie sind in medizinischen Basismaßnahmen ausgebildet, z.B. Versorgen kleinerer Wunden oder dem Legen eines venösen Zugangs. Was das wichtigste dabei im Weltall ist? Wahrscheinlich ein Buch für das Training und das Hintergrundwissen.

Was sind die wesentlichen Herausforderungen der Notfallmedizin im All?

Die Hauptherausforderung der Notfallmedizin im Weltall ist die Entfernung von der Erde – die Crew ist autark und auf sich alleine gestellt. Die Schwerelosigkeit erschwert darüber hinaus die notfallmedizinische Versorgung. Ein einfaches Beispiel: Selbst das Verabreichen einer Infusion ist schon schwierig, weil die Infusionslösung – nicht wie auf der Erde – durch die Schwerkraft quasi von alleine in die Vene fließt. Hier muss man vielmehr die Infusion mittels Druckbeutel verabreichen.

Wie studiert man eigentlich die Bedingungen und Auswirkungen der Weltraummedizin, da man ja nicht unbedingt, bzw. nur bedingt vor Ort Studien durchführen kann?

Das ist absolut richtig. Die Schwerelosigkeit kann man auf der Erde bei Parabelflügen für eine Dauer von ca. 22 Sekunden generieren. Das ist zwar nicht lang, aber dennoch für manche Studien hilfreich. Aktuell führen wir eine Studie zum Atemwegsmanagement und zur Intubation durch, um die Techniken und Fähigkeiten von professionellen Helfern zu analysieren. Ein Parabelflug ist dafür zu kurz, daher haben wir uns entschlossen die Studie unter Wasser beim Tauchen und somit in gefühlter Schwerelosigkeit durchzuführen.

Kosmisches in der elektronischen Musik

„Der Mond als Fenster zum Universum – Kosmisches in der elektronischen Musik“, so lautete der Titel eines Vortrags, den Juniorprofessor Marcus Erbe vom Musikwissenschaftlichen Institut kürzlich im Rahmen der Ringvorlesung „Mondspiegelung“ gehalten hat. In seinem Vortrag hat Juniorprofessor Erbe aufgezeigt, welche Rolle der Mond und das Universum als Thema in der elektronischen Musik spielen.

Musik aus Alltagsgeräuschen

Musik aus Alltagsgeräuschen

Elektronische Musik ist im Gegensatz zur Instrumental- und Vokalmusik dadurch charakterisiert, dass sie mit elektronischen Klangerzeugern (z.B. Synthesizer, elektrische Orgel) produziert und über Lautsprecher wiedergegeben wird. Ihre Ursprünge hat die elektronische Musik in der Musique concrète mit Pierre Schaeffer (1948) und Pierre Henry (1949), die Alltagsgeräusche mit Schallplatten- und Tonbandgeräten aufgenommen und mit Hilfe von Tonbandschleifen sowie anderen technischen Geräten verfremdet haben. Anschließend haben sie die Alltagsgeräusche mit eingespielten Instrumenten gemischt, um aus den so geschaffenen Klängen Musikstücke zu produzieren.

Elektronische Klänge in der Filmmusik

Indem Alltagsgeräusche technisch verfremdet und mit elektronischen Geräten beliebige Wellenformen erzeugt werden können, ermöglicht elektronische Musik neuartige Klänge, wie sie mit herkömmlichen Instrumenten nicht spielbar sind. Gerade für die Vertonung von Filmen ergibt sich daraus ein unerschöpfliches Potenzial an Tönen und Geräuschen. Bei der Filmvertonung werden Instrumente und elektronisch erzeugte Klänge so miteinander gemischt, dass daraus ein komplexer Klangteppich entsteht, der die emotionale Wirkung des Bildes beim Zuschauer intensiv verstärken kann. Daher ist es nur konsequent, dass elektronische Klänge auch genutzt werden, um Soundtracks für Filme zu produzieren, die das Weltall und die Raumfahrt zum Thema haben. Als Beispiele seien die Filmklassiker „Forbidden Planet“ (USA, 1956), „Raumpatrouille Orion“ (BRD, 1966) und „Der schweigende Stern“ (DDR/Polen, 1959) genannt.

Passende Klänge zum Bild

Für die Vertonung von Filmszenen, die das Weltall zeigen, werden oftmals flächige, schwebende Klänge mit viel Hall- und Echo-Effekten verwendet, um so die Weite des Alls zum Ausdruck zu bringen. Raumschiffe, Maschinen und bedrohliche Monster werden häufig durch tiefe, dumpfe Töne und Geräusche akustisch repräsentiert, teilweise ergänzt um perkussive Klänge, wie beispielsweise bei den Schrittgeräuschen des ID-Monsters im Film „Forbidden Planet“. Die Sprache von Außerirdischen wird in Filmen zuweilen mit Hilfe von Tonsequenzen zum Ausdruck gebracht, die aus vielen schnell aufeinanderfolgenden kurzen elektronisch erzeugten Tönen bestehen.

Wirkung der Filmmusik

Dass Klänge die emotionale Wirkung von Filmbildern beim Zuschauer verstärken können, beruht vor allem auf individuellen Erfahrungen mit dem Stilmittel Musik, die wir beim Ansehen vieler Filme gemacht haben. Daher haben wir beim Betrachten von Filmsequenzen, zumindest unterbewusst, entsprechende Erwartungen an die Filmmusik bzw. den Soundtrack. Wir wären zum Beispiel irritiert, wenn eine Filmszene mit aggressiven Aliens von leisen, weichen Harfenklängen begleitet würde – es sei denn, wir erkennen, dass in diesem Fall die Musik vom Filmemacher aus dramaturgischen Gründen ganz bewusst so gewählt wurde.

„Spacige“ Klänge in der Popmusik

„Spacige“ Klänge sind nicht nur für die Musik in Filmen, die das Weltall und die Raumfahrt zum Thema haben, prägend, sondern können auch andere Musikrichtungen bereichern. Sequenzen mit wabernden, „spacigen“ Klängen wurden unter anderem in vielen elektronischen Popmusik-Stücken der 1960er und 70er Jahre verwendet, zum Beispiel in Klaus Schulzes „Moondawn“ und in Stücken der Gruppen Ash Ra Tempel und Tangerine Dream. Auch heute noch sind solche Klänge wesentliches Element der Ambient- und New Age-Musik sowie mit ihr verwandter Richtungen.

Immersives Erleben des Weltalls

Die Digitalisierung in der elektronischen Musik bietet mittlerweile viele zusätzliche, neuartige Möglichkeiten der Klangerzeugung und -veränderung. Zudem können diese Klänge ohne großen Aufwand in einem virtuellen 3D-Raum angeordnet und bewegt werden. Dies ermöglicht immersive, klangliche Ausdrucksformen, die dazu beitragen werden, dass wir in Zukunft immer intensiver in Film, Computerspiel und anderen Medien virtuell in die Weiten des Weltalls eintauchen können.

Wem gehört der Mond?

Die Amerikaner wollen es, die deutsche Industrie will es und sogar das kleine Luxemburg hat es schon beschlossen: Die Ausbeutung des Mondes zu kommerziellen Zwecken. Space Mining heißt das Schlagwort, seltene Erden sucht man. Goldfieber macht sich breit. Doch wem gehört der Erdtrabant? „Allen!“ sagt Weltraumrechtler Professor Stephan Hobe.

In Amerika verkauft ein Mann von der selbsternannten Lunar Embassy Parzellen auf dem Mond. Das Land kostet je nach Lage zwischen 24.99 und 499.80 US Dollar. Derweil beschäftigt sich in Köln ein Rechtswissenschaftler mit den Nachrichten, die er liest: „Can the U.S. Annex the Moon?“ – „Who owns the moon? – „Space Investors, Rejoice! There May Be Something Worth Mining on the Moon“. Wenn Professor Stephan Hobe solche Nachrichten über die Pläne einzelner Staaten sieht, auf dem Mond nach eigenem Gutdünken Mineralien zu fördern, wird er ungehalten. Der Wissenschaftler ist Spezialist für Luft- und Weltraumrecht und gilt als international angesehener Rechtsgelehrter. Nationale Gesetze zur Ausbeutung des Mondes, wie sie inzwischen in den USA und Luxemburg beschlossen wurden, sind für ihn Unsinn: „Ist der Mond ein Amerikaner, ist er ein Luxemburger? Sind Luxemburg oder Amerika zuständig, um solche Lizenzen zu erteilen?“, fragt er. „In meinen Augen ist das eine flagrante völkerrechtswidrige Überschreitung.“

Grund für diese Einschätzung ist der sogenannte Weltraumvertrag, der 1967 in Kraft trat und den bis heute 107 Staaten unterschrieben haben. Er definiert den Weltraum und die Himmelskörper als internationales Gebiet, in dem nur gemeinsame, dem Völkerrecht folgende, Verträge erlassen werden können. „Es gibt keine staatliche Hoheit, keine nationale Souveränität im Weltraum. Er ist ein internationaler Raum. Das gilt auch für den Mond.“ Dass die Amerikaner mehrfach eine Flagge auf den Mond aufgestellt haben, ändere daran nichts.

Den Mond und die Sterne kaufen

Also ist alles nur eine Fantasie? The man who sold the moon heißt eine Geschichte des amerikanischen Science Fiction-Autors Robert A. Heinlein, in der ein begnadeter Geschäftsmann den Mond verkauft. Kann man den Mond verkaufen? Private Unternehmungen im Weltall sind gestattet, müssen aber von einem Staat lizensiert werden, der daraufhin Kontrollpflichten hat und für Schäden haftet.

Und mit den Fortschritten in der Raumfahrt und der NewSpace-Bewegung werden die ökonomischen und militärischen Begehrlichkeiten nun in der zweiten Dekade des 21. Jahrhunderts größer. 382 Kilo Mondgestein sind bisher die Ausbeute der amerikanischen und russischen Mondexpeditionen. Es dient wissenschaftlichen Zwecken, hat aber keinen nennbaren kommerziellen Wert.

Doch die Fantasien fliegen hoch, wenn es um Bodenschätze geht: Seltene Erden oder Gold sollen auf dem Mond oder Asteroiden schlummern. Deswegen gab es im Jahr 2015 einen Vorstoß im Kongress der USA, der vorschlägt, den Abbau auf Asteroiden durch Amerikaner auch amerikanischem Recht zu unterstellen. „Ich halte den Asteroid Mining Act für völkerrechtlich problematisch. Ressourcenabbau und -ausbeutung auf Himmelskörpern ist eine internationale Frage, die gehört nicht in das Gebiet nationaler Regelungen. Die Amerikaner versuchen beharrlich, das nicht zu beachten“, erklärt Hobe.

Der Mondvertrag – ein Vertrag, den niemand will

„Die Sache zeigt allerdings auch, dass die Ausbeutung von Bodenschätzen auf Himmelskörpern noch der rechtlichen Beantwortung harrt. Wir haben einen Mondvertrag, der bis jetzt noch nicht von allen akzeptiert wird und das liegt genau daran, dass man über die Ausbeutungsfrage keinen Konsens erzielen konnte“, so Hobe.

Der sogenannte Mondvertrag von 1979 ist der umstrittenste von allen Verträgen, die sich mit dem Weltraum beschäftigen. Nur 17 Staaten haben ihn ratifiziert. „Eine Frage stand dabei im Vordergrund: Wie darf man den Mond und andere Himmelskörper ausbeuten?“, erklärt er. „Der Vertrag enthält eine Klausel, die besagt, dass Erlöse aus der Nutzung der Ressourcen nicht allein dem ausbeutenden Staat, sondern in einer nicht festgelegten Art geteilt werden müssen.“ Der Mondvertrag ist demnach als eine Verfeinerung der allgemeinen Regeln zu verstehen, die 1967 im Weltraumvertrag niedergelegt wurden. „Das Aneignungsverbot für Himmelskörper gibt es schon seit 1967.“ Erforschung und Nutzung des Mondes sollen Anliegen der gesamten Menschheit sein, Erträge für die gesamte Menschheit dürfen nicht ausgeschlossen werden. „Das ist ein Verbot der exklusiven staatlichen Nutzung“, so der Weltraumrechtler.

Internationale Staatengemeinschaft am Zug

„One small step for a man, a huge leap for mankind“ sprach der amerikanische Astronaut Neil Armstrong am 21. Juli 1969 und senkte seinen Fuß in den Mondstaub. Mit ihm kam nicht nur ein menschliches Individuum auf dem Erdtrabanten an, sondern auch das menschliche Recht. Das gibt heute schon viele Antworten, muss aber im Rahmen des Völkerrechts ausgebaut werden. Deswegen meint Stephan Hobe: „Richtig dürfte sein zu sagen: heute steht noch gar nichts fest. Die Vertragspartner müssten die Forderungen aus dem Weltraumvertrag und Mondvertrag ausformulieren. Deshalb bin ich schon lange der Auffassung, dass es einer Staatenkonferenz bedarf, die eine Antwort findet und sei es auch nur ein Moratorium, wie in der Antarktis.“ Und er bleibt dabei: „Es gibt keine Berechtigung für Nationalstaaten, die Nutzung von Gemeinschaftsräumen unilateral zu regeln. Die Regulierung von Mondaktivitäten kann nur staatengemeinschaftlich erfolgen.“

In Amerika verkauft derweil ein Mann namens Dennis Hope Parzellen auf dem Mond nach amerikanischen Recht. „Since 1980, Over One Billion Acres sold and distributed Worldwide“ steht auf der Website der Lunar Embassy. Ob es zum Jubiläum der ersten Mondlandung Sonderkonditionen gibt? Die Fantasien fliegen hoch – bis zum Mond.

Ein Kölner Stück vom Mond

Der Mond ist rund 380.000 Kilometer von der Erde entfernt – gleichzeitig, aber nur etwa 500 Meter vom Hauptgebäude der Universität. Denn was viele nicht wissen: auch die Uni ist im Besitz eines kleinen Stückchens Mond. Es stammt von einem Mondmeteoriten, der am 10. März 1998 in der Libyschen Sahara gefunden wurde. „Dar al-Gani 400“ (oder kurz: DaG 400) wie der Meteorit heißt, war mit einem Gewicht von 1,425 Kilogramm das bisher schwerste gefundene Exemplar. Durch einen Abgleich mit Gesteinsproben der Apollo-Missionen konnte die Herkunft vom Mond zweifelsfrei bewiesen werden.

Sowohl der Mondmeteorit, als auch ein Marsmeteorit und viele andere Gesteinsproben und Kristalle können im GeoMuseum der Uni besichtigt werden. Geöffnet ist das Museum mittwochs von 14 bis 20 Uhr und jeden letzten Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr.

Weitere Informationen: http://www.geomuseum.uni-koeln.de/

Interview mit KölnAlumnus und Astronaut Reinhold Ewald

„Auf dem Mond ist viel unerledigt geblieben“

Reinhold Ewald hat an der Universität zu Köln Physik studiert. Im Interview blickt er anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der ersten astronautischen Mondlandung zurück in die Vergangenheit und gibt einen Ausblick in die Zukunft.

Herr Ewald, Sie sind im Jahr 1956 geboren und waren bei der Mondlandung 12 Jahre alt. Wie haben Sie den Moment erlebt?

Ich weiß nicht mehr in welchem Sessel ich im Fernsehzimmer gesessen habe, das war ja damals noch zentral mit allen zusammen. Aber ich weiß, dass meine Eltern mich geweckt haben. Der eigentliche Ausstieg ist vorgezogen worden. Die Astronauten baten darum, nicht gleich schlafen gehen zu müssen, als sie am Mond angekommen waren, so dass der verabredete Zeitablauf vorgezogen wurde. Ich weiß genau, wie ich vorm Fernseher gesessen habe und diese Dauerlivesendung im WDR gesehen habe, Mondflug in Frage und Antwort mit einem Expertengremium, das hat mich fasziniert. Koryphäen der deutschen Weltraumforschung waren aufgereiht, ob Petry, der Astronom oder Harry Ruppe und Heinz-Hermann Koelle für Raumfahrtfragen. Vor allem habe ich die alle nachher nochmal getroffen, das war ein Brückenschlag von damals zur bewussten Beschäftigung mit dem Thema. Ich habe als begeisterter Knabe nichts zur Mondlandung beigetragen – aber sie hat sehr viel zu dem beigetragen, was ich später gemacht habe.

Waren Sie als Kind schon von Mond und Sternen begeistert?

Schon als Kind war ich Science-Fiction begeistert und habe die Jugendbibliothek leergelesen. Dann habe ich ausnahmsweise die Erlaubnis bekommen, in die Erwachsenenbibliothek zu gehen und Zukunftsromane zu entleihen, wie das ja damals hieß. Durch meinen zehn Jahre älteren Bruder kamen englische Science-Fiction dazu, Isaac Asimov und Arthur C. Clarke habe ich verschlungen. Die Prägung irgendwas mit Astronomie zu machen war ausschlaggebend für mein Physikstudium an der Universität zu Köln.

Haben Sie auch damals schon die frühen Apollo- oder Gemini-Missionen verfolgt?

Die Apollo-Missionen habe ich verfolgt und ich weiß, dass ich auf den ersten Weltraumausstieg von Leonov reagiert habe: Da habe ich gemalt, eine Kapsel mit Seil und Astronauten. Hätte ich es nur mal aufbewahrt. Ich hätte mir nie träumen lassen so in Stein gemeißelte Typen, Helden wie Gagarin oder Leonov selbst zu treffen. Ich habe bis heute noch Kontakt mit Leonov über unsere Weltraumfahrer Association, die wir über alle Grenzen gegründet haben. Da kennt man sich, da respektiert man sich, da zieht man am gleichen Strang was die Botschaft angeht: Konflikte auf der Erde machen gar keinen Sinn, wenn man von oben drauf schaut.

Apollo 17 war 1972 zum letzten Mal am Mond. Halten Sie eine Rückkehr zum Mond für sinnvoll?

Auf dem Mond ist viel unerledigt geblieben, trotz allen zurückgebrachten Mondgesteins. Eine systematische Erforschung ist auch ein Blick in die Geschichte der Erde. Zwei Himmelskörper, die unterschiedlicher kaum sein können, aber in der gleichen Umgebung groß geworden sind. Wir können viel für das weitere Erforschen des Weltalls lernen, in dem wir vorhandene Materialien zu nutze machen. Wir werden sicherlich auf Missionen tiefer ins All kein Wasser in ausreichenden Mengen mitnehmen können. Diese Ansätze münden in einem Plan eine Übergangstation oder Durchgangsstation zu etablieren, die genau solche Dinge wie den Abstieg auf die Mondoberfläche, aber auch Anlegestelle für weitergehende Missionen ermöglichen soll. Sehr schön finde ich, dass die Idee aus der Tradition der Internationalen Raumstation entstanden ist, also aus dem gleichen Konsortium, das auch die ISS betreibt. Was wir für die letzten zehn, 15 Jahre gemacht haben ist das Rollenmodell für weitere Weltraumexploration. Und ein wichtiger Faktor für die Forschung ist natürlich die Neugier. Nicht alles was an der Uni erforscht wird, ist ja 1:1 in kommerzielle Anwendung zu überführen.

Der Blick in die Glaskugel: wann setzt wieder ein Mensch einen Fuß auf den Mond?

Hoffentlich auch eine „Menschin“ diesmal. Die Amerikaner haben sich das Ziel gesetzt bis 2024 auf den Mond zurückzukehren. In Fokussierung der Kräfte auf dieses Ziel ist Mitte der 20er Jahre sicher möglich. Auch Europa ist mit einem wichtigen Antriebsteil dabei, dem European Service Modul. Da passiert etwas anderes als bei Apollo, keine Nation kann dies alleine stemmen. Wer kann also die Technologie liefern? Die Europäer bringen den Antrieb der Kapsel, die Kanadier ihren Roboterarm, die Japaner weitere Technik. Da hat sich eine breite Basis ergeben, das ist eine gute Voraussetzung für eine Rückkehr zum Mond und ein Start, wie man von da weiter kommt.

Weiterkommen heißt dann Mars?

Der Mars hätte ganz andere Fragestellungen im Vordergrund, nicht nur die Genese des Sonnensystems, sondern auch die Frage, wo ist der Mars falsch abgebogen? Ein Planet, der auch die Entwicklung der Erde hätte nehmen können, eine Atmosphäre hatte, was ist da passiert? Finden wir stecken gebliebene Evolution, wenn wir bisschen tiefer bohren? Das machen jetzt Roboter mit großen Schwierigkeiten – wenn die auf einen Stein treffen, dann war es das mit der Mission. Da können Menschen natürlich sehr viel zielstrebiger forschen. Harrison Schmidt, der als einziger Geologe mit Apollo 17 auf dem Mond war, konnte durch sein zielgerichtetes Sammeln von Stein ganz anderes ausrichten als seine nur angelernten Kollegen vor ihm.

Glauben Sie an eine Landung auf dem Mars in den 30er Jahren?

Denkbar ja, es braucht aber auch politische Unterstützung, wie sie in Amerika beim Apollo-Programm da war. Und es muss nach einer guten Idee aussehen, immer mit dem Gedanken, dass die Menschheit weitergebracht wird. Es gibt genug Probleme auf der Welt: Hunger, Zugang zu Wasser und anderes. Da kommt die Frage, warum wir Geld im Weltall „verpulvern“? Erstens werden technische Entwicklungen auf der Erde gemacht, die uns auch hier weiterhelfen. Zweitens können wir im Weltall viel über unser Ökosystem, unser Raumschiff Erde lernen. Das sind genau die Fragen die uns wieder zum Mond und letztlich auch zum Mars bringen werden. Aber ich würde es nicht übereilen. Eine Mentalität die nur darauf erpicht ist, erster irgendwo zu sein, sich ratlos umzuschauen wieder in seine Kapsel zu steigen, ist falsch und bringt nix. Man sollte es machen, wie wir auch Polarforschung betreiben: Geschlossenen Gruppen von wissenschaftlich interessierten Menschen genug Zeit geben auch sauber katalogisierte Funde nach Hause zu bringen.

Sie haben Physik an der Uni Köln studiert. Hatten Sie damals schon die Idee Astronaut zu werden?

Astronaut wollte ich damals noch nicht werden, aber Astronom schon. Ich habe mit dem Gedanken gespielt in Bonn Astronomie oder in Köln am Physikalischen Institut Physik zu studieren, dort gefiel es mir besser. Dann hat ein weiser Prof. Schmidt aus Bonn gesagt: „Machen Sie erst mal was Ordentliches, machen Sie Physik. Zur Astronomie können Sie immer noch wechseln.“ Parallel zur Physik habe ich in Bonn auch Astronomie gehört und so war Astronomie ein begleitender Teil meines Physik-Studiums. Ich habe den ganzen Studiengang Physik absolviert und hatte dann das Glück, dass mit der Ankunft von Prof. Winnewisser die Radioastronomie gegründet wurde. Dann habe ich mich der Gruppe anschließen können und habe mit dem 3m Radioteleskop am Gornergrat phantastische Erlebnisse gehabt. In weitgehend studentischer Arbeit haben wir ein Teleskop recht eigenständig betrieben. Das hat eine ganze Generation von Radioastronomen, die überall tätig sind, hervorgebracht. Irgendwann habe ich von Radioastronomie Abschied genommen und mich als Astronaut beworben. Auch ohne dass ich gleich ins Astronautencorps übernommen wurde habe ich dann Weltraumprojekte betreut.

Einer der Schwerpunkte an der Universität zu Köln ist heute die Alternsforschung. Welche Parallelen sehen Sie hier zur Raumfahrt?

Durch Eintritt in die Schwerelosigkeit und das Leben in künstlicher Bordumgebung haben wir Phänomene, die als beschleunigtes Altern beschrieben werden können. Die gute Nachricht: Bei Astronauten sind Knochen- und Muskelschwund reversibel. Bei älteren Menschen ist das etwas, was man bestenfalls verzögern oder aufhalten kann, aber nicht rückgängig zu machen ist. Da lernen wir beide viel wenn man die Dinge vergleicht. Das untersuchen wir jetzt nicht nur phänomenologisch im Weltall, sondern auch ursächlich, wir forschen woran das liegt. Ist es die genetische Ausprägung, ist es vielleicht hormonell bedingt? Warum ist das Immunsystem geschwächt in der Schwerelosigkeit? Das ist erst mal kein Zusammenhang zwischen Gravitation und Funktion des Immunsystems, aber irgendwas verschaltet sich im Körper so, dass Astronauten ähnlich wie ältere Menschen anfällig sind für Immunreaktionen. Die Tür ist offen zwischen Alternsforschung und Weltraumforschung. Auch die Haut altert im Weltall schneller, weil die Entschuppung, das Ablösen der nicht mehr gebrauchten Hautbestandteile, nicht mehr so funktioniert. Es gibt eine Menge von Parallelen, und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt versucht zum Beispiel im :envihab Weltraumforschung auf der Erde zu betreiben.

Woran arbeiten Sie heute?

Ich arbeite an der Uni Stuttgart, wo man mich auf den Lehrstuhl Astronautik und Raumstationen berufen hat. In dieser Funktion haben wir gerade ein Weltraum-Experiment am laufen, wie man im Rheinland sagt. Ein Algenexperiment, das CO2 aus der Luft nimmt und dafür Sauerstoff abgibt. Um entsprechend moderne und regenerative Lebenserhaltungssysteme auf Langzeitmissionen mitnehmen zu können, muss man diese Vorversuche machen. Das Experiment nennt sich Photobioreaktor und läuft auf der ISS. Die Algen haben auch den Vorteil, dass man Algenplätzchen oder Nahrungsergänzung daraus machen, wenn sie abgestorben sind.

Wenn Sie weitere Missionen planen dürften, welches Reiseziel würden Sie sich astronautisch oder robotisch wünschen?

Eine Herausforderung ist tatsächlich der Mars. Wichtig ist auch die Frage, wie wir uns gegen einen Asteroiden wehren könnten, der die Erde bedroht. Das ist ein sehr interessantes Raumfahrt-Vorhaben. Die Raumfahrt hat unterschiedliche Aufgaben: Raumfahrt als Vorsorge, sowohl in der Beobachtung der Erde und des Klimawandels, als Ratgeber für gerechtere Verteilung von Ressourcen auf der Erde und als Vorsorge für Gefahren, die von der Sonne kommen können in Form von Protuberanzen oder in Form von erhöhter Sonnentätigkeit. Das sind Dinge, die Raumfahrt in Kulturnationen verankern sollten. Und dann setzen wir noch eins drauf, in dem wir auch als Erforscher Exploration betreiben und als Forscher die Neugier der Menschen ins Weltall treiben.

Vielen Dank für das Gespräch, Herr Ewald.

Interview mit Stephan Packard und Tanja Weber

„Ohne Fernsehen hätte es die Mondfahrt nicht gegeben“

Warum fasziniert uns der Mond? Welche Rolle spielte das Fernsehen bei der ersten bemannten Mondlandung 1969? Und wieso halten sich die Verschwörungstheorien rund um die Mondlandung so hartnäckig?

Darüber haben wir im Doppelinterview mit zwei Medienkulturwissenschaftler*innen von der Uni Köln gesprochen. Stephan Packard ist Professor für Kulturen und Theorien des Populären an der Uni Köln und unter anderem Comicforscher. Tanja Weber ist Lehrkraft für besondere Aufgaben am Institut für Medienkultur und Theater und beschäftigt sich mit Fernsehgeschichte,-theorie und -analyse.

Womit erklären Sie sich die Faszination der Menschen für den Mond?

Packard: Aus meinem Blickwinkel ist das immer verschieden. Der Mond wird immer wieder auf neue Art instrumentalisiert und in verschiedene Kontexte eingebunden. Das geht bis in die Antike zurück und reicht von Mondgottheiten bis zur Zeitmessung. Ich denke, dass die Faszination also nicht so sehr vom Mond selbst ausgeht, sondern aus einem entgegenkommenden kulturellen Interesse.

Was finden Sie persönlich faszinierend am Thema?

Weber: Was man von Zeitzeugen über die Mondlandung liest, gibt die Faszination der Zuschauer gut wieder: „Das hat mein Leben verändert. Ich bekomme immer noch Gänsehaut.“ Diese Faszination zusammenzubringen mit den schwammigen und für uns heute nicht direkt spektakulären Bildern, finde ich als Wissenschaftlerin spannend.

Und wodurch fasziniert Sie der Mond, Professor Packard?

Packard: Mein Mondbegehren hat mit Futurologie zu tun. Da ist natürlich viel Ideologie mit drin, Hoffnung auf eine bessere Zukunft verbindet sich etwa mit Expansionswillen. Aber die Hoffnung gehört für mich dazu.

Die Mondlandung 1969 wurde live übertragen und war ein absolutes Erlebnis für alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Können Sie einordnen, was dieses Event auch für die Medien bedeutete?

Weber: Meine These ist: Die gesamte Mondfahrt wurde für das Fernsehen konzipiert und inszeniert. Ohne Fernsehen hätte es die Mondfahrt nicht gegeben. Es war unbedingt wichtig, dass das Fernsehen die Astronauten als Figuren geschaffen und gleichzeitig als Kameramänner ausgebildet hat. Es war ein Propagandaereignis, aber doch ein friedliches, nicht wie 9/11, das den Erdball auf ganz andere Weise zusammenbrachte.

Packard: Die Propaganda sieht man auch an der Universalisierung. Die Amerikaner sagen: Wir als Menschen haben den Mond erreicht – obwohl es de facto nur Amerikaner, nur Männer und nur weiße Männer waren.

Weber: Und gleichzeitig wurde in einem totalen Akt der Vereinnahmung die amerikanische Flagge gehisst.

Von Anfang an gab es Verschwörungstheorien rund um die Mondlandung. Warum ist das so und wie erklären Sie sich, dass diese weiter so hartnäckig verbreitet werden?

Weber: Das schwammige televisuelle Bild ist so mehrdeutig und steht in totaler Diskrepanz zu den tiefenscharfen Fotos, die es danach gab. Und dazu kommt: Dass es Spaß bringen kann, Verschwörungstheorien gegen etwas zu denken! Und die ganze Inszenierung im historischen Kontext liefert natürlich perfekten Stoff für Verschwörungstheoretiker.

Packard (wirft ein): Aber wir beide sind uns einig: Die Mondlandung hat stattgefunden.

Weber (lacht): Obwohl wir immer wieder Witze darüber machen!

Professor Packard, Sie beschäftigen sich schwerpunktmäßig mit Comicforschung. Was ist ihr Lieblingscomic mit Mondbezug?

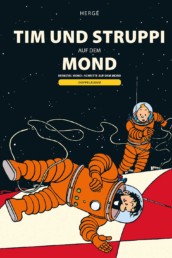

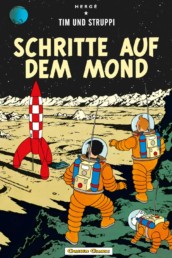

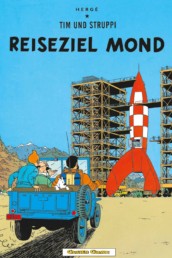

Tatsächlich ist das der berühmteste Comic zur Mondlandung, den ich als Kind zum ersten Mal gelesen habe: Der zweibändige „Tim und Struppi“-Mondcomic von Hergé.

Wie hat sich Ihr Blick auf diesen Comic verändert – gab es Aspekte, die Sie heute als Erwachsener anders wahrnehmen?

Es gibt eine lange Szene im ersten Band, in der im Wesentlichen nur die Rakete vorgestellt wird. Das wird aber über unzählige Seiten als Slapstick-Szene inszeniert. Das erzeugt Dynamik. Mich hat diese Sequenz schon als kleines Kind fasziniert. Heute weiß ich, wie die Begeisterung für die Szene zustande kommt: Durch den Slapstick stellt sie treibende Kräfte neben die Informationen, die für sich genommen zwar auch interessant sind, aber nicht dasselbe Begehren zum Weiterlesen auslösen könnten.

Ich habe als Kind die ruhige, zweite Hälfte auf dem Mond fast als Enttäuschung empfunden. Heute kann ich aber sehen, wie sich Hergé für eine andere Art von Bild begeistert und die Gelegenheit, noch einmal etwas völlig Anderes zu zeichnen. Dieser zweite Band konzentriert sich auf den Mond als Ort. In ihm geht es also nicht wie in Band 1 um die Geschichte – sondern um die Darstellung: So malt Hergé den Mond.

Und wie tut er das?

Tintenschwarz, mit einzelnen Lichtpunkten. Die Menschen und die Rakete sind völlige Fremdkörper, die fast die gleiche Farbe haben und die einzigen runden Formen sind. Die runden Formen gehören in diesem Comic den Menschen. Es ist eine kontrastierende Gegenüberstellung: Sie sind in der eckigen, statisch scheinenden Kraterlandschaft des Mondes grobschlächtig und können sich kaum bewegen.

© Carlsen Verlag, Objectif Lune, Castermann, 1953, On a marché sur la Lune, Castermann, 1954

Mond-Quiz

Testen Sie Ihr Wissen über den Mond.

![]()

Texte: Jan Voelkel, Anneliese Odenthal, Robert Hahn, Peter Kohl, Mathias Martin, Sarah Brender, Anette Hartkopf, Jürgen Rees, Eva Schissler

Bild/Video/Audio: NASA, ESA, Adam Polczyk, Janine Klösges, Mathias Martin

Website Konzept, Technik, Gestaltung: Anette Hartkopf

Luxus

Für jeden bedeutet Luxus etwas anderes: ein schnelles Auto, eine teure Uhr, in der Hängematte liegen, Zeit für die Familie. Oder doch nicht? Was macht aus einem Service Luxus? Ein Forscherteam um Juniorprofessor Martin Fritze von der WiSo-Fakultät der Uni Köln hat sich aufgemacht, um dies auf Johann Lafers Stromburg herauszufinden.

Unter dem Motto „Ganz in Weiß“ hatte Johann Lafer auch dieses Jahr wieder zu seiner Hausparty auf der Stromburg eingeladen. Exquisites Essen und Getränke standen auf dem Programm, genauso wie ein wundervoller Ausblick, das edle Flair der Burg und ein erlesenes Unterhaltungsprogramm.

In der Einladung zur Hausparty wurden den Gästen der finanzielle Rahmen mitgeteilt: „Der Eintritt kostet 245 Euro pro Erwachsenem, einschließlich aller Speisen, Getränke und Showacts. Für Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 16 Jahren sind nur 145 Euro zu zahlen, Kinder unter sechs Jahren feiern sogar kostenlos mit.“ Echter Luxus also.

Der richtige Rahmen für Juniorprofessor Martin Fritze, der sich dafür interessiert, welche Elemente dazu beitragen, dass die Kunden eine Dienstleistung als Luxus empfinden. Hier kommen viele Aspekte in Frage: das Essen selbst, wie es angerichtet ist, das Ambiente, die Bekanntheit der Marke. Auch geht Fritze der Frage nach, welche Luxus-Services von den Kunden besonders gerne in Anspruch genommen werden.

Wir haben die Gäste auf der Stromburg, den Wissenschaftler Fritze und Johann Lafer persönlich danach gefragt, was für sie Luxus ist:

„Deutschland ist was die Erfahrung mit und Nutzung von Luxus-Services angeht noch relativ unerschlossen. Hier dreht sich viel um Luxus-Restaurants und Hotels,“ sagt Fritze. In anderen Ländern ist das Angebot bereits vielfältiger und umfasst andere Lebensbereiche. So können in Singapur die Damen ihre Luxusmarken-Handtaschen zu einem Reinigungsservice bringen. Auch private Chauffeure sind anderorts eine etablierte Luxus-Dienstleistung.

Auch das Leben in einer Wohnung, die mit dem Service eines Hotels kommt, ist in Singapur möglich. Serviced Apartments nennt sich das Konzept. Wäsche waschen und bügeln, Reinigung der Wohnung, Einkaufen – auf Wunsch alles inklusive. Oder es ist nur in der Mittagspause Zeit, um das Schönheitsprogramm zu absolvieren. In Singapur kein Problem. Haare, Fuß- und Fingernägel in einer Stunde, so dass drei Paar kompetente Hände parallel am Kunden oder an der Kundin arbeiten.

Bisher lag der Schwerpunkt beim Luxus-Konsum in Deutschland mehr auf den Luxusgütern, also den teuren Autos, Uhren, Schmuck. Für die Studie „Wirtschaftsfaktor Luxus Deutschland – Branchenmonitor“ versuchte die Unternehmensberatung Roland Berger, Luxus zu definieren: Autos über 80.000 Euro, Uhren über 2500 Euro, Echtschmuck über 1500 Euro, Restaurants mit einem Michelin-Stern, die First Class im Flugzeug, Privatjets, Hotels mit fünf Sternen, usw. In Deutschland spielt beim Luxus-Konsum das „Understatement“ eine wichtige Rolle: Man kann sich zwar Luxus leisten, es sollte aber nicht protzig sein.

Wir haben Dr. Martin Fritze gefragt, ob Luxus in Deutschland etwas Anrüchiges hat. Und Johann Lafer haben wir gefragt, ob es im Sinne des Understatements auch mal eine Curry-Wurst sein darf.

In den letzten Jahren rückt die Luxus-Dienstleistung immer mehr in den Mittelpunkt. Nur ist hierzu noch nicht viel geforscht worden. Wie erleben Kunden Luxus-Service? Was trägt dazu bei, dass Kunden einen Service als Luxus wahrnehmen? Fritze und sein Team haben beim Sommerfest auf der Stromburg Gäste von Johann Lafer befragt, um dem Geheimnis des Luxus-Service auf den Grund zu gehen.

Und was hat den Kunden an dem Abend auf der Stromburg besonders gut gefallen?

Erste Ergebnisse zeigen, dass ein Luxusempfinden im Dienstleistungskontext vor allem durch die persönliche Interaktion von Kunde und Dienstleister bedingt ist. Durch das außerordentliche Bemühen um die Erfüllung der Kundenwünsche entsteht ein Gefühl der Exklusivität. Auch für Johann Lafer sind dies bereits wertvolle Einsichten: „Wir haben die individuellen Kundenwünsche schon immer als Dreh- und Angelpunkt für die Zufriedenheit unserer Gäste wahrgenommen. Dies nun aber nochmal bestätigt zu wissen, hilft uns bei der Gestaltung unseres Dienstleistungsangebots.“

Ein besonderes Ambiente sowie aus Kundensicht unerwartete oder unbekannte Leistungen tragen dazu bei, dass das Erlebnis als besondere Erinnerung bleibt. Das Luxus-Dienstleistungserlebnis wird von den Befragten als positive Flucht aus dem Alltag beschrieben. „Es scheint fast ironisch, dass im digitalen Zeitalter die Dienstleistungen ein Luxusempfinden hervorrufen, welche eine (Rück-)Besinnung auf das persönliche und multisensorische Erfahren ermöglichen“, kommentiert Fritze die bisherigen Einblicke.

Text: Corinna Kielwein

Foto & Video: Janine Kloesges, Frieda Berg

Website Gestaltung: Corinna Kielwein

Antiken Erdbeben auf der Spur

Erdbebensturm in der Bronzezeit? – Keine Spur!

Ging die mykenische Kultur durch ein Mega-Erdbeben unter? Die aktuellen Forschungen des Kölner Geophysikers Klaus-Günter Hinzen liefern neue Erkenntnisse zu einem alten Rätsel der Archäologie.