Die Corona-Krise ist die Stunde der Experten. Denn die Politik ist auf die Einschätzungen von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen angewiesen, um ihre Entscheidungen zu begründen. Doch auf wen soll sie hören, wenn sogar diese Experten ihre Einschätzungen ändern? Ein Kölner Erkenntnistheoretiker bietet Orientierung.

Ein Sozialpsychologe reflektiert über die Risiken und Nebenwirkungen sozialer Netzwerke in Zeiten von Corona, Wirtschaftswissenschaftler sinnieren über die Gründe für Hamsterkäufe und überlegen, wie Unternehmen ihre Lieferketten krisensicher gestalten können. Eine Juristin erklärt, warum das Recht Ärzten auf der Intensivstation keine Handlungsanweisungen geben kann. Geschäftsführer Marc Kley vom Exzellenz Start-Up Center der Universität zu Köln spricht im Interview über den Umgang mit den Auswirkungen der Krise. Und warum der Lockdown droht, eine Belastung für Familien und das soziale Hilfesystem zu werden, erklärt Nadia Kutscher, Professorin für Erziehungshilfe und Soziale Arbeit.

Verschiedene Aspekte der Corona-Krise werden aus der Perspektive ihres jeweiligen Faches beleuchtet.

UPDATE:

Zur Forschung an der Universität zu Köln

Auswahl an Presseinformationen der Uni Köln rund um das Thema Corona auf der Webseite www.uni-koeln.de // Forschungsbeiträge des Zentrums für Soziales und Ökonomisches Verhalten (C-SEB) // Exzellenzcluster ECONtribute: "COVID-19 Centre"Zur Forschung an der Uniklinik Köln

Übersicht aktueller Meldungen zum neuartigen Coronavirus // Neuer SARS-CoV-2 neutralisierender Antikörper wird klinisch geprüft // Impfstoff-Studie der Kölner Universitätsmedizin // Coronavirus: Projekte im Rahmen des Netzwerks Universitätsmedizin - Koordination von vier Vorhaben in Köln // Forschungsteam arbeitet an Corona-Schnelltest: BMBF-Förderung für gemeinsames Projekt- Philosophie: Welchen Experten sollen wir glauben? Eine Orientierungshilfe in Zeiten von Corona von Professor Dr. Thomas Grundmann

- Medizin: Was Kölner Forscherinnen und Forscher zum weltweiten Kampf gegen COVID-19 beitragen. Über die Forschung von Professor Dr. Florian Klein und Professor Dr. Gerd Fätkenheuer an der Universitätsmedizin Köln

- Kinderschutz: „Es gibt eine hohe Dunkelziffer“. Interview mit Professorin Dr. Sibylle Banaschak, die das Kompetenzzentrum Kinderschutz im Gesundheitswesen (KKG) leitet

- Orientalistik: Reaktionen auf das Coronavirus im Iran, der Türkei und Zypern. Beitrag von Katajun Amirpur, Professorin für Islamwissenschaft und Béatrice Hendrich, Juniorprofessorin für Türkische Sprache und Kultur

- Physik: Mit Biologischer Physik gegen Corona - Professor Dr. Michael Lässig prognostiziert die Entwicklung von Viren

- Familie: Von Homeschooling bis Notfallbetreuung: Soziale Hilfen sind systemrelevant. Über die Forschung von Professorin Dr. Nadia Kutscher

- Sozialpsychologie: Isoliert, aber nicht allein. Ein Gespräch über die besondere Verbundenheit in digitalen Netzen mit Privatdozent Dr. Jan Crusius

- Gesellschaft & Wirtschaft: Hamsterkäufe – ein Versuch der Rebellion gegen die eigene Hilflosigkeit? Über eine Studie von Professor Dr. André Marchand, Juniorprofessor Dr. Martin Fritze und Doktorandin Friederike Gobrecht

- Recht: Dürfen in der Corona-Krise auch bei uns die Krankenhäuser entscheiden, vorrangig junge Menschen zu behandeln? Ein Beitrag von Professorin Dr. Dr. Frauke Rostalski

- Wirtschaft: Stresstest für Lieferketten: Interview mit Professor Dr. Fabian J. Sting

- Gründungen: „Es ist die Natur eines Start-ups, schnell neue Ideen umzusetzen": Geschäftsführer Marc Kley über den Umgang mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie im Exzellenz Start-up Center

- Hilfen für Start-ups: „Zwei Tage niedergeschlagen sein und dann nach kreativen Lösungen suchen“: Gründer Malte Hendricks und Tim Breker im Audiointerview

Welchen Experten sollen wir glauben?

Eine Orientierungshilfe in Zeiten von Corona von Professor Thomas Grundmann

In seiner jüngsten Stellungnahme hat der Deutsche Ethikrat zu Recht betont, dass nicht die Wissenschaft, sondern die dafür demokratisch gewählten Repräsentanten die politischen Entscheidungen über Ausgangssperren oder Schulschließungen treffen. Dabei müssen nicht nur medizinische und wirtschaftliche Fakten berücksichtigt werden, sondern es muss auch normativ abgewogen werden, wie der Schutz der Gesundheit, Freiheitsrechte und der dauerhafte Wohlstand gegeneinander gewichtet werden. Dennoch ist wissenschaftliche Beratung unverzichtbar.

Die politischen Entscheidungen sollen auf der Grundlage der aktuellen wissenschaftlichen Daten, Prognosen und Empfehlungen erfolgen. Anders als in den USA, wo der Präsident die Corona-Erkrankung anfangs noch für einen „Trick“ der Demokraten hielt, und anders als in Brasilien, wo Bolsonaro jüngst sogar zum Boykott der von den Gouverneuren aufgrund von Expertenempfehlungen verhängten Ausgangssperren aufgerufen hat, ist die derzeitige öffentliche Stimmung in Deutschland uneingeschränkt expertenfreundlich.

Keine Talkshow kommt ohne Virologinnen oder Epidemiologen aus, Wissenschaftler loben ausdrücklich Gesundheitsminister Jens Spahn dafür, dass er seine Entscheidungen in engster Abstimmung mit den medizinischen Expertinnen und Experten trifft, und der Corona-Podcast des Berliner Virologen Christian Drosten hat inzwischen fast Kultstatus. Die Öffentlichkeit und die Politik haben also ein offenes Ohr für die wissenschaftlichen Experten.

Experten ändern in dieser Krisenzeit jedoch ihr Urteil in Windeseile. So sah Christian Drosten noch am 27. Februar keinen Grund, auf Italienreisen zu verzichten. Er begründete dies mit dem Hinweis auf die geringe Infektionsdichte. Ein Ansteckungsrisiko sei niedrig. Eine Einschätzung der tatsächlichen Gefahrenlage, die aus heutiger Sicht eindeutig falsch war.

Auch bei vielen staatlichen Maßnahmen ist auffällig, wie schnell die Experten ihre Einschätzung dazu ändern. Erst wurde das Verbot von Großveranstaltungen für übertrieben gehalten, dann empfohlen. Ähnlich wechselhaft verliefen die Einschätzungen mit Blick auf Schulschließungen, Kontaktsperren oder Atemmasken. Die Urteile der Experten haben offensichtlich keine lange Halbwertszeit.

Die Verwirrung wird noch dadurch gesteigert, dass die Experten nicht mit einer gemeinsamen Stimme sprechen. Dennoch zeichnet sich eine deutlich überwiegende Mehrheitsmeinung unter den wahrnehmbaren Stimmen ab: Die allermeisten Epidemiologen und Virologen prognostizieren zur Zeit extrem dramatische Verläufe der Corona-Pandemie einschließlich einer totalen Überlastung der Intensivmedizin und Hundertausenden, wenn nicht Millionen von Toten in einzelnen Ländern, sollte es nicht zu einer staatlich verordneten drastischen sozialen Distanzierung kommen.

Die meisten Experten folgen dabei den mathematischen Modellierungen einer Studie des Londoner Impirial College. Andere Modellrechnungen der Universität Basel und der Deutschen Gesellschaft für Epidemiologie kommen zu ähnlichen Ergebnissen. Demgegenüber gibt es jedoch eine wachsende Zahl abweichender Stimmen, von denen einige wichtige in der letzten Woche in zwei Artikeln des Onlinemagazins OffGuardian zusammengestellt wurden, darunter hoch renommierte Wissenschaftler aus Oxford oder Stanford. Sogar ein Nobelpreisträger befindet sich auf der Liste.

Alle Abweichler eint die These, dass die Mainstream-Wissenschaftler und die Presse die Brisanz der Lage unbegründet dramatisieren und unnötig Panik verbreiten.

Es werden vor allem drei Gründe genannt:

Erstens wird bemängelt, dass die Infektions- und Todeszahlen nicht in ein Verhältnis zu den entsprechenden Zahlen bei saisonalen Grippen gesetzt werden. Wenn man berücksichtige, dass in Grippezeiten in Deutschland jährlich bis zu 25.000 Menschen sterben (beispielsweise bei der besonders schweren Epidemie 2017/18) oder in Italien wöchentlich bis zu 500 Personen, dann lägen die jetzigen Zahlen immer noch im normalen Bereich.

Zweitens hat der hoch renommierte Gesundheitswissenschaftler John Ioannidis von der Stanford Universität darauf hingewiesen, dass wir derzeit einfach gar nicht wissen, wie viele unbemerkte Infektionen es tatsächlich gibt, sondern die Sterblichkeit nur anhand der auffälligen, relativ schweren Krankheitsverläufe berechnen würden. Dadurch komme es zu einer Überschätzung der Sterblichkeit. Ioannidis spricht von einem „Fiasko fehlender Evidenz“.

Drittens geht die Oxforder Epidemiologin Sunetra Gupta in ihrer jüngsten Studie sogar noch einen Schritt weiter und behauptet, dass sich in England durch unbemerkte Infektionen schon eine weitgehende Herdenimmunität der Gesamtbevölkerung eingestellt habe, sodass ein explosionsartiger weiterer Verlauf der Epidemie gar nicht zu erwarten sei (die sogenannte Eisberghypothese).

Wenn man sich ernsthaft klarmacht, wie rasant sich das herrschende Mehrheitsurteil zur Corona-Infektion unter den medizinischen Experten ändert und dass dieses herrschende Urteil zudem von anderen Experten massiv bezweifelt wird, dürfen sich Öffentlichkeit und Politik dann weiterhin an einem solchen Urteil orientieren? Obwohl es zunächst überraschend klingen mag: Ja, sie sollte sich auch unter diesen Umständen am herrschenden Expertenurteil orientieren. Warum?

Betrachten wir zunächst den rasanten Wechsel der Expertenurteile. Spricht er tatsächlich gegen deren Glaubwürdigkeit? Ganz und gar nicht. Zunächst ist zu berücksichtigen, dass sich die Infektionslage selbst rasant ändert. Was also eben noch unangemessen war, ist es jetzt schon dringend geboten. Und entsprechend muss sich auch das Urteil der Experten ändern, damit es situationsbezogen wahr bleibt. Außerdem befinden sich die Experten bezüglich der Corona-Infektion zurzeit in einer besonders misslichen Erkenntnislage: Sie wissen einfach sehr vieles nicht und lernen durch die stark angekurbelte Forschung schnell hinzu. Da Experten vieles noch nicht wissen, ist es auch nicht ungewöhnlich, dass sich ihr Urteil hinterher häufig als falsch herausstellt. Und da die Experten beständig neue und mehr Daten bekommen, ist es nur vernünftig, das Urteil diesen neuen Daten beständig anzupassen. Ein rationales Urteil muss den Daten entsprechen. Ändern sich die Daten, dann muss sich auch das Urteil ändern. Trotz dieser ständigen Änderungen bleibt das jeweils aktuelle Expertenurteil die bestmögliche Entscheidungsgrundlage.

Aber was ist mit den Expertinnen und Experten, die vom herrschenden Expertenurteil abweichen? Hier lohnt es sich, noch einmal genauer hinzusehen. Nicht jedes sogenannte Expertenurteil sollte gleich viel zählen. Auf den Listen des OffGuardians befinden sich viele Personen, die man nicht zu den wirklich relevanten Experten zählen darf, weil sie entweder keine Wissenschaftler sind oder weil sie nicht mehr aktiv an der Forschung teilnehmen oder weil sie zwar aktive Wissenschaftler sind, aber gar nicht im relevanten Fachgebiet arbeiten (wie beispielsweise der Chemie-Nobelpreisträger Michael Levitt). Interessanterweise sind es gerade diese Personen, die den gravierenden Unterschied zwischen der jetzigen Infektion und den saisonalen Grippen komplett unter den Tisch fallen lassen: dass ein natürlicher Stopp der explodierenden Infektionszahlen vorerst nicht zu erwarten ist, weil es keinerlei Immunität in der Bevölkerung gibt. Selbst wenn die Zahlen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht jeden erschrecken mögen, so ist dies doch sehr bald erwartbar.

Wenn man die genannten Personen abzieht, wird die Liste der abweichenden Expertenstimmen kürzer, aber sie ist nicht leer. Unter ihnen befinden sich namhafte medizinische Spezialisten von Spitzenuniversitäten. Kann man deren Urteil einfach ignorieren? Hier kommt nun eine weitere Überlegung ins Spiel. Für das Gewicht, das man einer Expertenposition gibt, spielt die Anzahl ihrer Anhänger eine entscheidende Rolle. Zahlen entscheiden hier durchaus. Und das lässt sich leicht erklären. Während Laien Urteile von anderen oft einfach übernehmen und deshalb breite Akzeptanz nicht unbedingt für die Wahrheit spricht, haben Experten die zuverlässige Fähigkeit und aufgrund des wissenschaftlichen Wettbewerbs auch den Anreiz, selbständig und kritisch nachzudenken. Dass eine Position dem Test der kritischen Überprüfung durch Kollegen standhält spricht deshalb typischerweise für deren Wahrheit. Das bedeutet für die abweichenden Experten, dass sie zunächst von ihren Kollegen akzeptiert werden müssen, damit sie öffentlich als glaubwürdig gelten können. Genau das ist im Fall der Eisberghypothese von Sunetra Gupta nicht passiert. Weitere Experten haben die Studie wegen spekulativer Annahmen massiv kritisiert.

In einer Hinsicht ist es mit dem vorherrschenden Urteil zur Corona-Infektion ähnlich wie mit den herrschenden Urteilen zum Klimawandel oder zur Nützlichkeit von Impfungen. Es gibt Abweichler. Manche von ihnen muss man nicht ernst nehmen, weil es Spinner oder Verschwörungstheoretiker sind. Andere muss man nicht ernstnehmen, solange ihre Auffassungen keine breite Akzeptanz unter Experten finden.

In anderer Hinsicht unterscheidet sich die wissenschaftliche Diskussion über die Corona-Pandemie jedoch sehr deutlich von den Diskussionen über den Klimawandel oder Impfungen. Weil die Experten noch extrem wenig wissen und weil sie rasant hinzulernen, ändert sich das Expertenurteil sehr schnell und ist es auch noch relativ unsicher.

Bislang gibt es nur durch wenige Daten gestützte Schätzungen der Dunkelziffer von Infizierten. Erst repräsentative Antikörpertests werden es ermöglichen, diese Zahl exakt zu bestimmen. Deshalb soll es diese Tests demnächst geben. Es lässt sich demnach zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht völlig ausschließen, dass COVID-19 am Ende sehr viel weniger gefährlich ist, als die Mehrheit der Experten es derzeit vermutet. Dann hätten die Abweichler Recht gehabt; und das wäre eine gute Nachricht. Aber bis dahin gebietet es uns die Vernunft, der herrschenden Expertenmeinung zu folgen.

Über den Autor:

Professor Dr. Thomas Grundmann hat an der Universität zu Köln die Professur für Erkenntnistheorie, Wissenschaftstheorie und Logik inne.

Information zum Text:

Dieser Beitrag ist zuerst am 3. April 2020 als Gastbeitrag unter dem Titel Wer verdient Vertrauen? im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erschienen.

Was Kölner Forscherinnen und Forscher zum weltweiten Kampf gegen COVID-19 beitragen

Von Stephanie Wolff

Derzeit laufen zehn klinische Studien mit Corona-Infizierten am Medizinstandort Köln. Federführend für die Kölner Forschung sind unter vielen anderen der Virologe Florian Klein und der Infektiologe Gerd Fätkenheuer. Sie setzen große Hoffnungen in das Ebola-Medikament Remdesivir und in Therapien mit Antikörpern, die aus dem Blut von Genesenen gewonnen werden können.

Klinische Studien sind für die Entwicklung neuer Therapiemöglichkeiten unerlässlich. Nicht nur in Köln, sondern auf dem ganzen Globus forschen die Fachleute in einem nie da gewesenen Ausmaß an Diagnose-, Therapie- und Präventionsmöglichkeiten, um die lebensbedrohliche Erkrankung zu stoppen. Derzeit sind 1.518 Studien zu COVID-19 weltweit im Register „clinicaltrials.gov“ gelistet. 18 Medikamentenstudien sind deutschlandweit registriert, zehn Studien sind derzeit an der Kölner Universitätsmedizin aktiv oder in Planung.

Keine Therapie ohne sorgfältige Prüfung

Die Professoren Gerd Fätkenheuer (Infektiologie) und Florian Klein (Virologie) gehören zu den Forschenden an der Universitätsmedizin Köln, die die Therapie für Corona-Erkrankte in klinischen Studien vorantreiben. „Bei der Bekämpfung der neuartigen Erkrankung verfolgen wir unterschiedliche Lösungsansätze“, so Gerd Fätkenheuer. „Wir erproben den Einsatz neuer viraler Hemmstoffe. Durch die enge Zusammenarbeit mit Herrn Professor Klein haben wir zudem die Möglichkeit, neue immuntherapeutische Ansätze zeitnah klinisch zu untersuchen. Selbst wenn der gesellschaftliche Bedarf nach einer Therapie gegen Covid-19 derzeit extrem hoch ist, gilt auch hier: Es wird keine Therapie in die breite Anwendung kommen, die nicht vorher sorgfältig klinisch geprüft wurde.“

Welches Medikament könnte wirken?

Eines der vielversprechendsten bereits bekannten Präparate ist das ursprünglich für die Behandlung von Ebola entwickelte Medikament „Remdesivir“. In klinischen Studien – auch an der Kölner Uniklinik – wird getestet, ob sich dieses Arzneimittel für die Behandlung von COVID-19 eignet. Professor Fätkenheuer ist der deutsche Studienleiter eines internationalen Konsortiums zur Erforschung von Remdesivir. „Die wegen der Corona-Pandemie im Rekordtempo vorangetriebene Studie ist inzwischen weitgehend abgeschlossen“, sagt der Infektiologe. „Das Präparat Remdesivir ist die erste Substanz, für die eine Wirksamkeit in einer kontrollierten klinischen Studie nachgewiesen wurde. Sie verkürzt den Krankheitsverlauf bei betroffenen Patienten. Binnen weniger Wochen wird Remdesivir zum Einsatz bei Corona-Erkrankten zur Verfügung stehen.“ Die Studie zeigt auch, dass die Substanz insgesamt sehr gut verträglich ist.

Einen Antikörperkandidaten finden

Eine weitere Forschungsgruppe unter der Leitung von Professor Klein arbeitet mit Unterstützung des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung (DZIF) an der Identifizierung und Verwendung von SARS-CoV-2 neutralisierenden Antikörpern, mit deren Hilfe sich COVID-19 behandeln lassen soll – und Infektionen auch verhindert werden könnten. Die so wichtigen neutralisierenden Antikörper tragen Patientinnen und Patienten in ihrem Blut, die bereits von COVID-19 genesen sind. „Unser Ziel ist es, aus dem Blut der wieder gesunden Patienten spezifische Antikörper zur Entwicklung eines klinisch wirksamen Arzneimittels zu verwenden“, erklärt Klein. Klein konnte bereits hochpotente Antikörper anderer Viren wie Ebola und HIV isolieren. Nach Abschluss der Untersuchungen soll ein potenter Antikörperkandidat für die klinische Erprobung zur Verfügung stehen.

Möglichkeit, von laufenden Studien zu profitieren

Etwa 600 klinische Studien laufen jährlich an der Uniklinik zu unterschiedlichsten Fragestellungen und Indikationen. „Patientinnen und Patienten der Kölner Universitätsmedizin profitieren unmittelbar von der Teilnahme an einer unserer klinischen Prüfungen“, unterstreicht Professorin Dr. Esther von Stebut-Borschitz, Wissenschaftsdekanin an der Medizinischen Fakultät der Universität zu Köln. „Ein Großteil aller schwer an COVID-19 Erkrankten in der Region hat die Möglichkeit, in laufende Studien eingeschlossen zu werden und so Zugang zu noch nicht zugelassenen Arzneimitteln und Behandlungsmethoden zu erhalten. Die Teilnahme an einer klinischen Studie erfolgt unter strengen Sicherheitsvorkehrungen und ärztlicher Aufsicht. Für uns ist es selbstverständlich, uns mit unserer ausgewiesenen Expertise an der weltweiten Suche nach einer Therapie zu beteiligen.“

Weitere Forschung zum Coronavirus der Kölner Universitätsmedizin:

„Es gibt eine hohe Dunkelziffer“

Es war eine der großen Sorgen nach dem Corona-Shutdown im März: Werden Kinder zuhause öfter misshandelt und keiner bekommt es mit? Die soziale Aufmerksamkeit nimmt ab, familiärer Stress wächst unter den Ausgangsbeschränkungen. Kindesmisshandlungen geschehen mehr denn je im Verborgenen – das zumindest befürchtet die Rechtsmedizinerin Professorin Dr. Sibylle Banaschak, die das Kompetenzzentrum Kinderschutz im Gesundheitswesen (KKG) leitet.

Interview mit Sibylle Banaschak

Frau Professorin Banaschak, der Kinderschutzbund hat festgestellt, dass Meldungen wegen Kindesmisshandlung bei den Jugendämtern offenbar drastisch gesunken sind. Das Kompetenzzentrum Kinderschutz im Gesundheitswesen (KKG) berät auch Praxen und Kliniken, also diejenigen Instanzen, die einen Großteil der Meldungen möglicher Kindesmisshandlung machen. Wird weniger gemeldet, weil weniger Kinder in die Artpraxen kommen?

Das KKG wird auch in Corona-Zeiten kontinuierlich angefragt. Wir sehen derzeit aber weniger Bilder von Hämatomen, also Verletzungen, die nicht zwingend behandelt werden müssen. Was selbstverständlich nicht heißt, dass körperliche Gewalt, aber auch sexuelle oder emotionale Misshandlung und Vernachlässigung an Kindern, unter Corona zurückgegangen ist. Die relativ geringe Meldequote erklärt sich tatsächlich damit, dass die Orte, an denen misshandelte Kinder auffallen können, über Wochen größtenteils geschlossen waren und nur schrittweise erst wieder auf ein normales Level hochfahren können.

Laut polizeilicher Kriminalstatistik sterben in Deutschland durchschnittlich zwei Kinder pro Woche aufgrund von Gewalt oder Vernachlässigung. Sozialverbände befürchten seit Beginn des Corona-Shutdowns eine Zunahme an häuslicher Gewalt. Teilen Sie diese Einschätzung?

Die Zahlen der kriminalpolizeilichen Statistik beziehen sich auf bekannt gewordene Straftaten. Das ist tatsächlich bei dieser Frage ein unzureichender Maßstab. Die Zahl der tatsächlich misshandelten, missbrauchten und vernachlässigten Kinder liegt vermutlich um ein Vielfaches höher. Social Distancing, das Wegbrechen von Hilfe- und Unterstützungssystemen sowie Ausweichmöglichkeiten können in diesen Zeiten familiäre Krisen befeuern und häusliche Gewalt verstärken. Mein Eindruck: Es gibt eine hohe Dunkelziffer, die ansteigt, je weniger Außenkontakte es gibt. Die Kliniken und Praxen sind leer, Schulen und Kitas waren geschlossen – mit der Folge, dass Gewalt und Vernachlässigung an Kindern viel weniger gesehen wird. Weniger an das Jugendamt gemeldete Kinder bedeutet derzeit also nur, dass weniger Fälle von Kindesmisshandlung sichtbar werden.

Gibt es eine Chance, die Misshandlung später festzustellen?

Das Problem ist, dass Hämatome abheilen. Diese wichtigen Zeichen von Kindesmisshandlung können mit einer bestimmten zeitlichen Distanz nicht mehr gesehen werden. Ob die älteren Kinder später vermehrt berichten, müssen wir abwarten.

Gibt es einen spezifischen Maßstab für die Beurteilung familiärer Gefährdungssituationen für Kinder?

Wenn Jugendämter die Frage stellen, „Welche Eltern sind gut genug?“, fragen wir uns: „Ist das Kind sicher?“ Was zählt ist stets der Hinweis auf Gefährdung, nicht der eigene Maßstab.

Ist Kindeswohlgefährdung ein schichtspezifisches Problem?

Armut gilt als Risikofaktor, aber auch ein niedriger Bildungsstand, frühe Elternschaft, psychische Probleme, psychosozialer Stress. Familiäre Konfliktsituationen sind vielfältig. Tatsächlich findet Gewalt an Kinder in allen sozialen Schichten statt – es ist ein übergreifendes, gesellschaftlich relevantes Problem. Beispielsweise gibt es eine physische und eine emotionale Form der Vernachlässigung, die übrigens den größten Part bei der Verletzung des Kindeswohls ausmacht. Auch Gewalt existiert auf emotionaler und physischer Ebene. Wir beurteilen den Einzelfall, unabhängig von Herkunft und Wohnort. Die soziale Herkunft ist kein Bestandteil der Diagnose.

Seit gut einem Jahr gibt es das Kompetenzzentrum Kinderschutz im Gesundheitswesen. Sie beurteilen mit drei weiteren Rechtsmedizinerinnen Verdachtsfälle von Kindesmisshandlung und -missbrauch, auch sexuellem Missbrauch, und beraten zum weiteren Vorgehen. Wie sieht das genau aus?

„Das KKG bietet rund um die Uhr eine Telefonberatung für alle mit dem Kindeswohl betraute Berufsgruppen aus dem Gesundheitswesen für ganz Nordrhein-Westfalen an. Wir können Verdachtsfälle über ein Online-Konsil in Augenschein nehmen: Sind das Spuren eines Unfalls oder einer Misshandlung? Wenn sich Ärzte und Ärztinnen in Praxen und Kliniken bei der Diagnose unsicher sind, können sie über eine gesicherte Datenverbindung Bilder hochladen und Befunde fachlich durch unser Team bewerten lassen. Diese rechtsmedizinische Mitbeurteilung ist übrigens kostenlos.“

Außerdem bieten Sie Schulungen für Akteure im Gesundheitswesen an. Was ist Ihnen in diesen Zeiten besonders wichtig?

In den letzten Wochen mussten wir mit unseren Präsenz-Schulungen komplett aussetzen. Über 30 Schulungen sind aufgrund von Corona ausgefallen. Für Schulungen hatten wir vom Start weg einen regelrechten Anfrageboom und haben im letzten Jahr schon viel erreicht – Aufklärung, Austausch und interdisziplinäre Vernetzung ist ungemein wichtig beim Kinderschutz.

Wie schätzen Sie den konkreten Fortbildungsbedarf ein?

Das Thema Kindesmisshandlung ist komplex, das KKG hebt das Thema qua seiner Existenz in die fachöffentliche Wahrnehmung. Es gibt erfreulich viel Interesse. Wir möchten erreichen, dass alle Berufsgruppen, die im Gesundheitswesen und mit Kindern arbeiten, für Hinweise auf Gewalt und Vernachlässigung bei Kindern sensibilisiert werden. Wir haben jetzt einen Schulungsstau, den wir nicht 1:1 über die nun aufgesetzten Online-Schulungen auflösen können. Das Thema vermittelt sich besser in einem geschützten, realen Raum und in der direkten Begegnung.

Das Gespräch führte Stephanie Wolff.

Zur Person:

Professorin Dr. med. Sibylle Banaschak ist eine deutschlandweite Spezialistin für körperliche Misshandlungen und Missbrauch an Kindern. Die Rechtsmedizinerin mit dem thematischen Schwerpunkt klinische Rechtsmedizin diagnostiziert seit zwanzig Jahren Spuren und die typischen Merkmale von Misshandlungen an Kindern und hat mit drei weiteren Kolleginnen und Kollegen ein medizinisches Standardwerk zu dem Thema verfasst. Banaschak ist selbst Mutter eines 15-jährigen Sohnes und einer achtjährigen Tochter.

Über das Kompetenzzentrum Kinderschutz im Gesundheitswesen (KKG) NRW

Das Kompetenzzentrum Kinderschutz im Gesundheitswesen (KKG) NRW wird seit April 2019 am Institut für Rechtsmedizin der Uniklinik Köln vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW mit rund zwei Millionen Euro gefördert. Es ist ein Kooperationsprojekt mit den Vestischen Kinder- und Jugendkliniken Datteln, dort in der Abteilung Medizinischer Kinderschutz unter Leitung von Dr. med. Tanja Brüning. Die Förderung läuft zunächst noch bis März 2022.

Die Aufgabe des Kompetenzzentrums besteht darin, Ärztinnen, Ärzte und alle weiteren Akteurinnen und Akteure im Gesundheitswesen in Nordrhein-Westfalen bei Fragen rund um die Thematik des medizinischen Kinderschutzes zu beraten. Der Standort in Datteln konzentriert sich stärker auf chronische Verläufe sowie Folgen von Vernachlässigung oder der Zeugenschaft von Gewalt, der Standort in Köln stärker auf körperlichen Missbrauch und Misshandlung. Neben der Leiterin Professorin Dr. med. Sibylle Banaschak gehören Dr. Judith Froch-Cortis, Dr. Katharina Feld und Dr. Svenja Binder zum Kölner Team.

Weitere Informationen:

Corona im Fokus der Orientalistik

Die Corona-Pandemie betrifft Menschen weltweit. Béatrice Hendrich, Juniorprofessorin für Türkische Sprache und Kultur, und Katajun Amirpur, Professorin für Islamwissenschaft an der Universität zu Köln, beschäftigen sind mit der Situation im Iran, der Türkei und Zypern. Gibt es dort jeweils Besonderheiten in der Reaktion auf das Virus? Welche Rolle spielt dabei die Religion? Gibt es konkrete religiöse Bräuche, die jetzt nicht mehr oder in abgewandelter Form stattfinden müssen? Die beiden Wissenschaftlerinnen haben diese Fragen für uns beantwortet.

Reaktionen auf das Coronavirus im Iran, der Türkei und Zypern

Von Katajun Amirpur und Béatrice Hendrich

In der Türkei schien die Corona-Pandemie lange Zeit keine Rolle zu spielen. Während Italien oder Heinsberg mit großen Zahlen kämpften, freute man sich in der Türkei, wenigstens offiziell und in den Medien, dass keine Infektionen bekannt wurden.

Auf Zypern hingegen wurde schon die Möglichkeit einer Infektion in politischen Aktivismus umgemünzt: Bereits Ende Februar wurden mit dem Argument, eine Ausbreitung des Virus zu verhindern, vier der neun Grenzübergänge zwischen dem Norden und dem Süden der Insel geschlossen. Da auch der Checkpoint mitten in der geteilten Hauptstadt, in Nicosia komplett geschlossen wurde, kam es zu Demonstrationen auf beiden Seiten. Die Befürworter der Wiedervereinigung fürchteten nämlich, dass unter dem Deckmantel des Gesundheitsschutzes die schwer erkämpften Annäherungen zwischen Nord und Süd bewusst zerstört werden sollten. In der Folge wurde der Grenzverkehr vollständig eingestellt, was zu vielen wirtschaftlichen und persönlichen Härten führte. Die schrittweise Öffnung der Übergänge ist erst ab Juni ins Auge gefasst – lange nach der Wiedereröffnung von Frisören und Stränden.

In Iran hatte man schon früh hohe Infektionszahlen. Die Islamische Republik gehört zu den zehn am stärksten betroffenen Ländern der Welt. Doch die Regierung hatte die Krise lange Zeit heruntergespielt. Wohl um zu vermeiden, dass noch weniger Menschen an den Parlamentswahlen im Februar teilnehmen, als ohnedies angesichts der schon länger bestehenden Systemkrise und daraus resultierenden Wählerapathie erwartet, hatte man die Berichte von Ärzten ignoriert. Als Mitte Februar die ersten Toten, bei denen man als Ursache Corona vermutete, in der Stadt Qom gemeldet wurden, verschwieg die Regierung die Vorfälle.

Besonderheiten in der Reaktion auf das Virus

Der Umstand, dass es in der Türkei „mit Verzögerung“ zu nennenswerten Infektionszahlen kam, führte zur Produktion recht eigenwilliger Thesen: Einige Zeit stand hier die vermeintliche genetische Besonderheit der Türken im Mittelpunkt. Da die Türken der weißen Rasse, die Chinesen hingegen der gelben angehörten – lange Zeit offizielle Lehre der türkischen Republik, wenn auch weniger populär in der Gegenwart -, werde die Pandemie die Türkei verschonen. Ebenso beliebt war der Verweis auf den Brauch, Kölnisch Wasser in großen Mengen zu verwenden, oder auf die islamischen Reinheitsgebote. Beides seien traditionelle Hygienemaßnahmen, die den Ausbruch von ansteckenden Krankheiten verhinderten. Doch die Freude an der türkischen Genetik währte nur kurz – als im letzten Drittel des Monats März die Infektionsrate einen exponentiellen Verlauf zu nehmen begann, schlug die Stunde der einschneidenden Maßnahmen – manchmal weniger effektiv als brachial. Das öffentliche Leben wurde in anderen Bereichen als in Deutschland verstärkt begrenzt: Eine komplette Ausgangssperre für Menschen unter 20 und über 65 Jahren wurde Anfang April verhängt. Ab Anfang Mai erging für die Metropolen ein komplettes Ausgangsverbot während der Wochenenden – ein Erlass, der manchen an vergangene Putsche erinnerte, wie überhaupt die Frage der Versammlungs-, Reise- und Ausgangsverbote in der Türkei eine ganz andere politische Dimension als in Deutschland hat. Ab Anfang Juni soll die Reisefreiheit innerhalb der Türkei wiederhergestellt und Restaurants, Geschäfte und so weiter unter Beibehaltung der Hygieneregeln eingeschränkt geöffnet werden.

Auch in Iran wurden eigenwillige Thesen formuliert: Nachdem das Vorhandensein des Virus dann nicht mehr zu leugnen war, bezeichnete Irans oberster religiös-politischer Führer Ali Khamenei es Anfang März als „keine so große Tragödie“. Als sich auch die Tragödie nicht mehr leugnen ließ, griff die Führung zu Verschwörungstheorien und machte ganz ähnlich wie der hier Attackierte ausländische Mächte verantwortlich: Hinter der Corona-Epidemie stecke eine biologische Attacke des Erzfeindes USA und seines Präsidenten Trump, hieß es von Irans oberster Kanzel herab.

Dann erklärte Staatsoberhaupt Khamenei in seiner Predigt zum iranischen Neujahrsfest am 22. März, für den Ausbruch der Pandemie seien neben den üblichen menschlichen Feinden auch Dschinnen, mithin religiöse böse Geister verantwortlich. Diese Äußerung war allerdings selbst für iranische Verhältnisse so bizarr, dass man sie im offiziellen Transkript wegzensierte. Sie ist nur noch in den im Netz kursierenden Videos zu finden, die von vielen Iranern hämisch kommentiert werden, für die der Glaube an Dschinnen absurd ist.

Die Rolle der Religion

In der Türkei stand am Anfang der Corona-Krise der Streit um die Behandlung der von der sogenannten Kleinen Wallfahrt zurückkehrenden Mekka-Pilger. Während von öffentlicher Seite betont wurde, dass alle Pilger sich 14 Tage in staatlicher Quarantäne aufhalten müssten, bevor sie endgültig nach Hause reisen konnten, kritisierte die säkulare Gesellschaft, dass diese Maßnahmen kaum umgesetzt worden seien. Der Staat habe wohl Angst, es sich mit der religiösen Wählerschaft zu verderben.

Die staatlichen Sicherheitsmaßnahmen wurden dann aber durch das Amt für religiöse Angelegenheiten massiv unterstützt. Ohnehin ist das Amt direkt dem Staatspräsidenten untergeordnet. So lautete die Parole also nicht, dass Gott die Rechtgläubigen von der Strafe, der Infektion, verschonen werde, sondern dass es dem Islam entspreche, die Regeln einzuhalten.

Allerdings haben sich nicht alle Muslime dieser rationalistischen Interpretation angeschlossen. Verbotene religiöse Zusammenkünfte zur Infektabwehr fanden durchaus statt. Auch die Interpretation der Krankheiten als eines der Zeichen der herannahenden Apokalypse war zu vernehmen.

Auf Zypern schloss sich die muslimische Religionsbehörde im Norden dem türkischen Kurs an. Viel schwerer tat sich die politisch mächtige Orthodoxe Kirche Zyperns. Bis heute lehnt sie ab anzuerkennen, dass der aus einem gemeinsamen Kelch verteilte Wein der Heiligen Kommunion ein Infektionsrisiko darstellen könnte. Die Gottesdienste wurden nur für sehr kurze Zeit und widerwillig ausgesetzt.

In der Tat spielte in Iran beim Ausbruch der Pandemie die Religion eine große Rolle. Dass die Pandemie gerade in dem Pilger- und Studienort Qom ausbrach und sich von hier aus rasch verbreitete, war vermutlich kein Zufall. Man geht inzwischen davon aus, dass einer der rund 600 hier lernenden chinesischen Religionsstudenten das Virus nach Iran brachte. Und was die Verbreitung anbelangt: Es herrscht überaus großer Andrang am Schrein. Und nach schiitischem Brauch küssen die Pilger den Schrein der hier begrabenen Fatima Masuma, um ihren Bitten Nachdruck zu verleihen.

Als die Forderung aufkam, die beiden wichtigsten in Iran gelegenen Pilgerorte, Qom und Maschhad wegen der immensen Ansteckungsgefahr zu schließen, hieß es zunächst, gerade in diesen schweren Zeiten sei Religion ein Anker für die Menschen.

Schließlich setzte sich aber auch in Bezug auf die religiösen Stätten der Verstand durch. Auf die religiösen Befindlichkeiten der Bürger nahm die Regierung plötzlich nur noch wenig Rücksicht. Dass hier in der Tat Widerstandspotential vorhanden ist, zeigte sich aber, als die Behörden am 16. März ankündigten, sie würden den Schrein des achten Imams der Schia, Reza, in der Stadt Maschhad sowie den seiner Schwester Fatima schließen. Kurz nach der Ankündigung versammelten sich wütende Demonstranten vor den beiden Heiligtümern und versuchten, die Eingangstore zu durchbrechen. Diese Aktionen stießen auf der anderen Seite des religiösen Spektrums sofort auf Kritik. Die Angriffe seien der Inbegriff religiöser Ignoranz, erklärte der moderate Abgeordnete Ahmad Mazani.

Auswirkungen auf religiöse Bräuche: Religiöser Pragmatismus und Ramadan im Lockdown

Für alle Muslime weltweit stellte es eine besondere Härte dar, dass ausgerechnet der Fastenmonat Ramadan mit seinen religiösen und sozialen Riten, die gerade auf die Herstellung von Gemeinschaft abzielen, in die Hochphase des Lockdowns fiel. In der Türkei versuchte die Religionsbehörde den Familien das Fastenbrechen im kleinsten Rahmen etwas schmackhafter zu machen, indem sie darauf verwies, wie gut es den Familien getan habe, gemeinsam so viel Zeit zu verbringen, gemeinsam den Koran zu lesen und „aufmerksamer“ geworden zu sein.

Die iranische Regierung bewies religiösen Pragmatismus, als Ali Khamenei ein Rechtsgutachten erließ, das es den Gläubigen erlaubte, die Fastenregeln des Monats Ramadan auszusetzen. Gläubige werden vom religiösen Fasten entschuldigt, wenn es „eine Krankheit verursachen, verstärken oder verlängern“ kann, erklärte er. Damit entließ er die Gläubigen in einer für die Schia charakteristischen Art des Pragmatismus aus einer religiösen Pflicht – denn diese Formulierung ist – und so war es sicherlich gedacht – sehr weit auslegbar.

(Stand: Juni 2020)

Weitere Informationen:

Mit Biologischer Physik gegen Corona

Von Robert Hahn

Wie geht es mit der Corona-Pandemie weiter? In welcher Weise wird sich das SARS-COV-2-Virus entwickeln? Wird es für lange Zeit ein tödlicher Begleiter der Menschen sein? Professor Dr. Michael Lässig prognostiziert für die Weltgesundheitsorganisation die Entwicklung von Influenza-Viren. Jetzt legt er wie viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weltweit die Grundlagen, um den Weg des Virus zu bestimmen.

Vom Neubau der Theoretischen Physik der Uni würde niemand auf den ersten Blick annehmen, dass hier gegen das Corona-Virus gekämpft wird. Theoretische Physiker arbeiten mit Computern, mit mathematischen Modellen, sie rechnen und beschäftigen sich eher mit Naturkräften als mit Viren, so glaubt man. Trotzdem hat die Arbeit von Michael Lässig schon vielen Menschen das Leben gerettet.

Der Kölner Physiker rechnet jedes Jahr im Frühjahr aus, welche Virenstämme der Grippe im nächsten Winterhalbjahr gefährlich werden könnten. Seine Erkenntnisse fließen in die Auswahl der Impfstoffe ein, die die Weltgesundheitsorganisation (WHO) dann empfiehlt. Nun hat sich der Wissenschaftler der Erforschung des neuen SARS-COV-2 Virus‘ zugewandt.

„Wir haben jetzt versucht, sehr schnell anzufangen, um zu schauen, was wir mit unseren Methoden dazu beitragen können“, erklärt Lässig. „Hier ging die Initiative von uns aus. Das ist im Moment bei sehr vielen Forschungsgruppen der Fall, die einfach fragen: Was können wir in diesem Moment beitragen?“ Und das sind die Werkzeuge, die er und seine Kollegen weltweit zur Bekämpfung der Grippe erfunden haben: Rechenprogramme und -modelle, Kenntnisse über die Genetik der Viren, über die Kräfte, die die Entwicklung eines Virus bestimmen. Es gibt internationalen Austausch und Organisation unter dem Dach der WHO. Damit steht der Forschung nun ein Instrumentarium zur Verfügung, um die Entwicklung und Verbreitung des SARS-COV-2-Virus zu untersuchen.

Influenzaviren sind alte Bekannte des Menschen

Lässigs normaler Job ist die Prognose der Grippe. Ein dreiviertel Jahr bevor die ersten Grippewellen über die Welt ziehen sagt er voraus, wie die Viren aussehen werden, die den Menschen gefährlich sein können. Dagegen gibt es Impfstoffe. Nur: Der Impfstoff muss auf die jeweilige Variante des Virus abgestimmt sein. Das ist nicht einfach, denn Viren können mutieren. Das stellt Forscher, WHO und biomedizinische Firmen vor ein großes Problem. Jedes Jahr tauchen neue Influenza-Viren auf, gegen die die bisherigen Impfungen schlechter wirken. Durch eine Kombination genetischer und physikalischer Methoden ist es möglich, die Evolution der Krankheitserreger vorherzusagen und zukünftige, besonders gefährliche Stämme ausfindig zu machen. Damit lassen sich jedes Jahr neue, wirksamere Impfstoffe erstellen.

„Influenzaviren sind alte Bekannte des Menschen, die gut erforscht worden sind“,

stellt Michael Lässig fest.

Man kennt ihr Genom, ihre Mutationen, man weiß, welche Einfallstore sie in die menschliche Zelle benutzen und wie unser Immunsystem sie erkennen kann.

„Bei Influenzaviren haben wir die Situation, dass das Virus schon seit Jahrzehnten in der menschlichen Bevölkerung zirkuliert. Das heißt, wir haben eine Geschichte der viralen Evolution, aus der wir lernen können“,

erklärt Lässig.

Viel Energie ist die letzten Jahrzehnte hindurch dafür investiert worden, die molekulare Struktur des Virus und seine Wechselwirkung mit dem menschlichen Immunsystem zu erforschen.

Ein Großteil der Erwachsenen einer Population sind schon gegen frühere Influenzaviren immun. Gefährlich bleibt die neue Influenza-Epidemie jeden Winter trotzdem, da sich jedes Virus in seinen Angriffsmechanismen von den früheren Viren unterscheidet und daher schlechter vom menschlichen Immunsystem neutralisiert werden kann. Gegen diese Viren wird dann geimpft. Die Voraussagen, die Wissenschaftler treffen können, sind in der Regel recht präzise und erstrecken sich in manchen Jahren über den nächsten Winter und damit die Grippewelle hinweg.

Neues Virus bedeutet komplett andere Dynamik

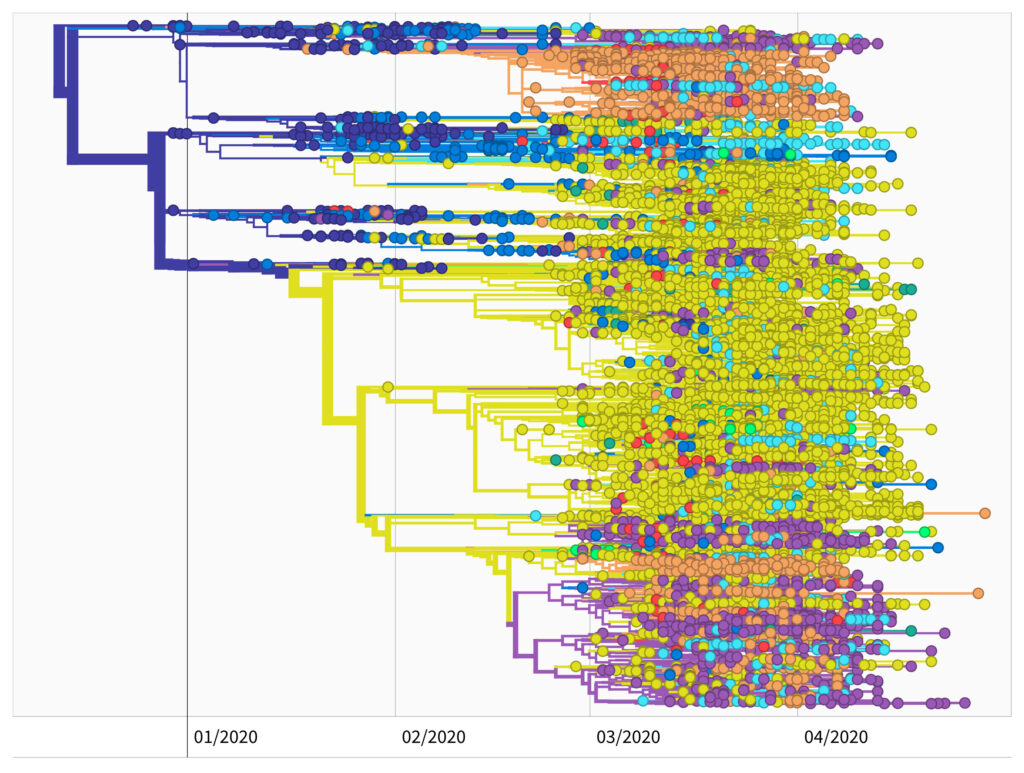

Doch SARS-COV-2 ist neu und noch nicht in dem Maße erforscht, wie es für Influenza gilt. Zunächst kommt es den Forschern deshalb darauf an, die virale Dynamik, das heißt die Verbreitung der einzelnen Varianten von SARS 2 und die Evolution, die das Virus dabei durchläuft, abzubilden.

„Das ist jetzt ein neues Virus und da ist erst einmal vieles anders in der epidemiologischen und evolutionären Dynamik als bei einem Virus, das seit Jahrzehnten in der menschlichen Bevölkerung zirkuliert“,

so Lässig.

Dafür untersuchen die Forscher die weltweit gesammelten Sequenzen des Virusgenoms und analysieren, wo sich Sequenzen unterscheiden und welche Sequenzen miteinander verwandt sind, das heißt durch zusätzliche Mutationen aus einander hervorgingen. „Diese Dynamik müssen wir erst einmal abbilden, um einen Überblick zu bekommen.“

Dabei greifen die Wissenschaftler auf die Werkzeuge zurück, die sie für Influenza entwickelt haben, wie zum Beispiel Visualisierungsverfahren.

„Da können wir sehen, was sich auf den Kontinenten und in den Ländern abgespielt hat. Wie die Dynamik aufeinandergefolgt ist, was die wichtigen Transmissionen waren, bei denen man sehen kann: Aha, diese Sequenzen sind wahrscheinlich aus jenen anderen Sequenzen auf einem anderen Kontinent hervorgegangen.“

Verstehen, welche selektiven Kräfte den Virus evolvieren lassen

In einem zweiten Schritt kommt es darauf an zu verstehen, welches die evolutionären Kräfte sind, die diese Dynamik des Virus beeinflussen. „Darüber wissen wir noch sehr wenig“, muss der Physiker eingestehen, denn die teilweise Gruppenimmunität spielt bei Corona noch keine Rolle. Das heißt, noch ist nur eine sehr geringe Anzahl von Menschen gegen das Virus immun, weshalb sich Ausbreitung und Evolution ganz anders gestalten als bei Influenza.

„Die Dynamik des SARS-COV2-Virus ist vielleicht eine ganz andere und vielleicht kommt es für das Virus auf ganz andere Sachen an, um im Laufe dieser Pandemie zu evolvieren, als für z.B. Influenza. Das wollen wir im Laufe der Zeit herausfinden, und es gibt viele experimentelle Kollegen, die dazu jetzt wichtige Experimente machen. Und wir wollen versuchen, diese Ergebnisse in unsere Computational Pipeline einzuarbeiten, um zu schauen, ob wir da etwas Sinnvolles beitragen können.“

Wie sehr wird das Virus evolvieren?

Bei SARS-COV-2 kennt man die Stellen des Genoms, die für die zukünftige Evolution wichtig sein könnten, noch nicht. „Das ist die Herausforderung, die Informationen über die molekular wichtigen Stellen des Virus möglichst schnell zu bekommen.“ Ein großes Projekt, die Deutsche COVID-19 OMICS Initiative(DeCOI), soll Abhilfe schaffen, indem viele tausende von Einzelproben sequenziert werden. „Das ist wichtig, um das Virus genau kennenzulernen“, sagt der Physiker, der das Virus bekämpft. „Auch die Kölner Kollegen in der Medizin und im Zentrum für Genomik sind dabei.“

Die Evolution des Coronavirus steht erst am Anfang. Die intensiven Bemühungen, Impfstoffe herzustellen, konzentrieren sich daher auf den derzeit vorherrschenden Typ des Virus. Das muss allerdings nicht so bleiben, sagt Michael Lässig:

„Das ist eine ganz große Frage, die wir jetzt noch nicht beantworten können: Wird dieses Virus evolvieren, so wie wir das von Influenza kennen? So dass es sich dann ständig erneuert? Oder wird es so wenig evolvieren, dass wir hoffen können, es mit einem einzigen Impfstoff besiegen zu können?“

Von Homeschooling bis Notfallbetreuung: Soziale Hilfen sind systemrelevant

Von Eva Schissler

Durch die Kontaktsperren wachsen in vielen Familien die Spannungen. Besonders hart trifft es Kinder und Jugendliche aus unterprivilegierten Familien. Sie drohen, in der Corona-Krise noch mehr den Anschluss zu ihren Mitschülern zu verlieren. Stoßen die digitalen Bildungsangebote hier an ihre Grenzen? Wie schaffen es Schulen und Soziale Dienste, Kinder und Jugendliche trotzdem zu erreichen? Nadia Kutscher, Professorin für Erziehungshilfe und Soziale Arbeit, warnt vor einer Überlastung der Hilfesysteme.

Schulen und Kindertagesstätten bleiben vorerst geschlossen

Computer, Notebook, Tablet, WLAN-Anschluss – das sind die Voraussetzungen für den Schulersatz in Zeiten von Corona. Schulen öffnen ab Mai wieder schrittweise, Kindertagesstätten bleiben vorerst zu. Viele Familien sind bei allem Verständnis für die Notwendigkeit der Maßnahmen enttäuscht. Denn für die meisten sind „Homeschooling“ und Ganztagsbetreuung eine Herausforderung. Und wer Geldsorgen hat und auf engem Raum wohnt, ist ungleich stärker belastet. Außerdem sind nicht in allen Familien die Voraussetzungen für erfolgreiches digitale Lernen gegeben.

Neben einem Mangel an Raum und technischer Ausrüstung haben viele Eltern eingeschränkte Bildungserfahrung und bräuchten selbst Anleitung, wie sie ihre Kinder unterstützen können. „Viele Kinder und Jugendliche, die eh schon benachteiligt sind, drohen nun noch mehr Teilhabechancen einzubüßen“, warnt Nadia Kutscher. „Und je länger der Lockdown noch anhält, desto größer werden die Nachteile.“

Fehlender Anschluss in Notunterkünften

Auch für junge Geflüchtete hat die Schulschließung weitreichende Konsequenzen. Nadia Kutscher leitet seit Februar 2019 das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Projekt Bildungsteilhabe Geflüchteter in digitalisierten Bildungsarrangements. Gemeinsam mit einem Team an der Universität zu Köln und an der Leuphana Universität Lüneburg erforscht sie, welche Bildungschancen digitale Zugänge besonders dieser Gruppe eröffnen können. „Dass wir die Auswirkungen der Schulschließung nun untersuchen können, ist natürlich ein völlig unerwarteter Nebeneffekt“, sagt Kutscher. Ihr Zwischenfazit: Besonders für Geflüchtete können die digitalen Angebote die Schule eben nicht kompensieren, denn dort haben sie Zugang zu Computern.

„Junge Geflüchtete sind oft besonders benachteiligt, denn in den Notunterkünften oder Wohngruppen haben die meisten nur das Handy, auf dem man nicht vernünftig seine Aufgaben erledigen kann“, argumentiert Kutscher. Manche Schulen behelfen sich damit, Pakete mit Arbeitsblättern in die Unterkünfte zu schicken. Die Kinder und Jugendlichen bearbeiten sie, fotografieren sie ab und schicken sie zurück an die Lehrkräfte. „Das ist natürlich nur eine Notlösung und langfristig völlig unzulänglich“, meint Kutscher.

Überlastete Notbetreuung

Schon früh nach der Schließung der Schulen und Kindertagesstätten äußerten Schulen und Sozialverbände ihre Sorge um einen möglichen Anstieg von Kindeswohlgefährdung in Familien. Seit Anfang April dürfen in NRW, nach Entscheidung des Jugendamtes, als gefährdet eingestufte Kinder ebenfalls an der Notbetreuung der Schulen und Kindertagesstätten teilnehmen, die bislang nur Kindern von Eltern in sogenannten systemrelevanten Berufen zustand. Das entzerrt zwar in manchen Familien die Lage, doch die Entscheidung ist ambivalent zu bewerten, meint Kutscher: „Das hat auch Stigmatisierungspotenzial nach dem Prinzip: ‚Wer jetzt neu in die Notfallbetreuung gekommen ist, bei dem muss in der Familie etwas nicht stimmen.‘“

Durch wachsende Gruppengrößen in der Notbetreuung stehen Lehrer und Lehrerinnen, Erzieherinnen und Erzieher zudem vor der Herausforderung, die Einhaltung von Sicherheitsabstand und entsprechenden Hygieneregeln zu gewährleisten. „Gruppengrößen von 18 Kindern und mehr sind in manchen Einrichtungen schon keine Seltenheit mehr. Das gefährdet alle und führt zu noch größerem Druck, da im Kollegium zunehmend Krankheitsausfälle und Quarantäne zu einem Problem werden“, sagt Nadia Kutscher. Der schon vorher bestehende Fachkräftemangel kommt noch hinzu.

Es gibt auch noch das Telefon

Neben Schulen und Kindertagesstätten steht das soziale Hilfesystem ebenfalls vor Herausforderungen. In Zeiten von Corona den Kontakt zu den Zielgruppen zu halten, ist eine Gratwanderung. Für eine schnelle digitale Umstellung sind die Voraussetzungen in vielen Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe nicht gegeben. Einerseits ist kein Etat für die unter diesen Umständen erforderliche Hardware oder Software eingeplant. Andererseits sind diese Einrichtungen zum Datenschutz verpflichtet, der in den meisten digitalen Kontaktmöglichkeiten nur unzureichend gegeben ist.

Oft müssten auch Lizenzen erworben werden – für die wiederum keine Mittel vorhanden sind. „Das Digitale kann viele Dinge nicht kompensieren“, meint Kutscher. „Aber zwischen der persönlichen Begegnung und der Digitalisierung gibt es ja auch noch andere Mittel: zum Beispiel das Telefon.“ Dass telefonischen Beratungs- und Kontaktangebote schnell ausgebaut werden, hält Nadia Kutscher deshalb für essentiell, da diese gerade für benachteiligte Zielgruppen gut erreichbar sind.

Wie können Soziale Träger überhaupt an fachlich gesicherte Informationen und Standards in der Nutzung digitaler Angebote gelangen? „Hier bietet zum Beispiel die Website des Vereins Digitalcourage einen Überblick über datensichere Tools“, sagt Kutscher. Doch die Fachkräfte bräuchten selbst oft erst eine Einarbeitung in diese Tools. Darüber hinaus müssen sie überprüfen, wie ihre Zielgruppen überhaupt technisch ausgestattet sind, und ihr Angebot daran anpassen. Nicht alle haben zum Beispiel eine Internetflatrate. Kutscher: „Man muss als Trägereinrichtung gut überprüfen, was sinnvoll und praktikabel ist, denn die Zielgruppen sind zum großen Teil nicht ressourcenprivilegiert.“

Hilfe für die Helfer

Im Moment gilt es, viele dringliche Fragen zu lösen – auch über die digitale Umstellung hinaus: Wie kann man den Gesundheitsschutz der Fachkräfte und Klienten in den Einrichtungen und bei Familienbesuchen gewährleisten? Nicht zuletzt müssen laut der Professorin für Erziehungshilfe und Soziale Arbeit auch die Trägerstrukturen abgesichert werden. Denn sie stehen selbst unter wirtschaftlichem Druck und könnten in finanzielle Notlagen geraten.

„Neben den bereits entwickelten neuen Förderprogrammen brauchen wir ganz dringend auch ein Notprogramm für die Sozialen Träger“, warnt Kutscher. Die fordert auch das Bundesjugendkuratorium, dem Kutscher als Mitglied angehört. Sie resümiert: „Dass die Kinder- und Jugendhilfe höchst systemrelevant ist, dürfte in der Corona-Krise wohl allen klar geworden sein.“

(Stand: April 2020)

Isoliert, aber immerhin nicht allein

Ein Gespräch über die besondere Verbundenheit in digitalen Netzen

Ob „freiwillige Selbstisolation“ oder eine echte Quarantäne – selten haben wir so viel Zeit in unseren eigenen vier Wänden verbracht wie unter Corona. Während sich viele Menschen fragen, wie sie parallel zur Aufmerksamkeit für die Kinder auch noch die Arbeitsmails abarbeiten sollen, sind Alleinstehende wirklich in der Totalisolation. Zumindest körperlich. Denn emotional teilen wir mehr oder weniger großzügig unsere Lebens- und Gedankenwelt über Applikationen auf dem Smartphone mit Freunden, Familie und Followern.

Spendet uns dieser permanente Austausch, der Blick auf “die anderen” etwas Trost in tristen Zeiten oder sollten wir das Endgerät auch mal getrost beiseitelegen und lernen, die Stille zu genießen?

Über diese Themen haben wir mit dem Sozialpsychologen Dr. Jan Crusius vom Social Cognition Center Cologne der Universität zu Köln gesprochen. Er forscht über soziale Vergleiche, Neid und andere Emotionen. Wenn er nicht gerade etwas über Haifische lernt.

Interview mit Jan Crusius

Herr Dr. Crusius, in Zeiten von Corona sitzen wir alle im selben Boot, denn wir müssen uns alle an dieselben Einschränkungen halten. Hat sich das Phänomen „Fear Of Missing Out“ (FOMO) – also die krankhaft neidische Angst, etwas zu verpassen – damit eigentlich erledigt?

Dr. Jan Crusius: Da bin ich skeptisch. Viel Forschung spricht dafür, dass das Vergleichen mit anderen einfach ein fundamentaler Bestandteil des menschlichen Denkens ist. Das ist vermutlich auch sehr nützlich: Gerade in so unsicheren Zeiten wie jetzt bieten uns andere Menschen wertvolle Orientierung und Bewertungsmaßstäbe. Geändert hat sich sicher, worüber wir uns mit anderen vergleichen.

Plötzlich sind andere Dinge wichtig: Die Timelines sind voll mit Sauerteig-Erfolgen, Screenshots aus Team-Meetings und virtuellen Spiele-Abenden. Das hat viel Gutes, aber vermutlich manchmal auch Nebenwirkungen, für diejenigen, die nicht dabei sind.

Mein persönliches FOMO-Erlebnis: Manche meiner Kolleg*innen scheinen gerade unglaublich produktiv zu sein. Sie engagieren sich mit großem Eifer in kreativen Forschungsprojekten, in denen es um die Psychologie rund um Corona geht. Da gibt es spannende Fragen und viel zu tun! Es macht ausschließlich Freude, da zuzusehen. Wirklich. Ich gönne Euch das.

Mittlerweile wird der Begriff „Social Distancing“ kritisiert, weil man paradoxerweise beobachten kann, dass die räumliche Distanz uns in eine neue soziale Nähe zusammenführt. Können Sie erklären, was da gerade mit uns geschieht.

Auch ich finde den Begriff nicht ideal. Alternative Vorschläge wie „physical distancing“ oder „distant socializing“ haben für mich einen besseren Klang. Anderseits ist das menschliche Bedürfnis nach Nähe und sozialer Verbindung so stark, dass der Begriff selbst vermutlich kaum etwas ändert.

Zum Glück haben wir die technischen Mittel, die soziale Nähe auch unter diesen widrigen Umständen möglich machen. Die Kehrseite dieser These: Auch ein besserer Begriff wird wenig gegen die Gefahren von sozialer Isolation ausrichten, die sich aus den Umständen ergeben. Einsamkeit ist ein starker Risikofaktor für die seelische und körperliche Gesundheit, das ist sehr gut belegt. Hier sind wir alle gefragt, den Kontakt zu Menschen aus unserem Umfeld zu suchen, die vielleicht besonders gefährdet sind, sich einsam zu fühlen.

Soziale Netzwerke und Messenger-Dienste sind hierfür ja ein ideales Mittel. Trotz Isolation erfahre ich, was andere gerade so treiben. Ist es beschämend, wenn ich in meiner Single-Stadtwohnung doch ziemlich neidisch auf befreundete Familien auf dem Land gucke, die die Quarantäne scheinbar erfüllter gemeinsam im eigenen Garten verbringen?

Ja, das stimmt wohl, soziale Medien können auch ein Nährboden für schmerzhafte Vergleiche sein. Zumal einiges dafür spricht, dass die Realität dort noch mal gefiltert wird. Wir posten eben vor allem tolle Dinge in unserem Leben, nicht unbedingt die Misserfolge.

Ihr Beispiel spricht mir übrigens aus der Seele: Bei unserer Wohnung wird gerade die Fassade renoviert und sogar der kleine Balkon wird noch monatelang gesperrt sein. Für sehnsüchtiges Verlangen nach dem Glück anderer reicht mir der Blick auf die Terrasse der Nachbarn gegenüber. Diesen Vergleich grundsätzlich abstellen zu wollen, scheint mir ein aussichtsloses Unterfangen. Vielleicht beruhigt es manche Ihrer ebenfalls geplagten Leser*innen (so wie mich), dass diese unerfüllte Sehnsucht ein sehr alltägliches Gefühl zu sein scheint – auch wenn wir es nicht so gern zugeben.

Apropos Erfolge: Wenn alle auf Social Media ihre Entrümpelungs-, DIY- und Trainingserfolge aus der Quarantäne teilen, kann das auch ganz schön Druck und emotionalen Stress erzeugen. Wie schafft man es – ob in der Coronakrise oder auch danach – bei diesem permanenten „Vergleichsangebot“, das Social Media präsentiert, sich auf sich selbst zu besinnen?

Die Forschung spricht dafür, dass soziale Medien vor allem dann schädlich sein können, wenn man sie passiv konsumiert. Die positiven Wirkung sozialer Medien kann sich dann entfalten, wenn man sie aktiv nutzt, um soziale Beziehungen zu leben. Darüberhinaus gibt es viele wirksame Strategien, um mit belastenden Vergleichen umzugehen. Zum Beispiel gibt es Forschung, die zeigt, dass es schon sehr hilft, den Blick auf Andere gedanklich zu erweitern.

Ein einzelner Erfolg wirkt schon weniger eindrucksvoll, wenn ich an die Aufs und Abs denke, die die andere Person sonst so in ihrem Leben hat. Es hilft auch, sich auf eigene Stärken zu besinnen. Wem das nicht hilft: Es gibt Studien, die nahelegen, dass Abstinenz von sozialen Medien eine gute Maßnahme sein kann – vielleicht sind andere Formen der Kontaktaufnahme in diesen Zeiten dann besser.

Vergleiche haben doch bestimmt auch etwas Gutes, oder?

In meiner eigenen Forschung beschäftige ich mich mit der Motivation, die aus Vergleichen erwachsen kann. Man kennt das zum Beispiel aus dem Sport: Der schmerzhafte Vergleich mit anderen kann auch ziemlich anspornen. Das ist besonders dann so, wenn man sich auf Dinge konzentriert, die man selbst ändern kann. Manchmal fühlt es sich auch sehr gut an, wenn andere Menschen herausragend sind. Und zwar dann, wenn wir andere bewundern. Es spricht viel dafür, dass dieses positive Gefühl sehr inspirierend und auch sehr motivierend sein kann. Zum Glück können wir auch steuern, wie und mit wem wir uns vergleichen. Und Gelegenheit zur Bewunderung haben wir momentan auch viel.

Und wie vertreiben Sie sich die #StayHome-Challenge ohne Balkon?

Mir geht es als Familienvater so wie den meisten anderen Eltern: Ich habe mehr zu tun und zugleich weniger Zeit. Der Umstieg auf andere Arbeitsformen klappt ganz gut. Für meine Forschung habe ich auch vorher schon vor allem Online-Studien durchgeführt, auch Abschlussarbeiten von Studierenden kann ich gut über Videokonferenzen betreuen. Auf meine Seminare bin ich sehr gespannt, bin aber ganz zuversichtlich, dass sie in Online-Formaten funktionieren können. Viel zu tun habe ich gerade auch, weil ich als Herausgeber beim In-Mind Magazin, einem Projekt der Wissenschaftskommunikation in der Psychologie tätig bin.

Für mich ist schön zu sehen, dass es nicht nur ein großes Interesse an Psychologie rund um Corona gibt, sondern dass meine Kolleg*innen auch sehr motiviert sind ihr Wissen zu teilen. Da sind schon sehr viele Beiträge entstanden und in Vorbereitung. Nebenbei motiviere ich meine Söhne zu lernen – Aber auch ich lerne darüber viel dazu! Wussten Sie, was Haie für faszinierende Tiere sind? Wir feilen gerade an einem Lernplakat…

Das Gespräch führte Frieda Berg.

Hamsterkäufe – ein Versuch der Rebellion gegen die eigene Hilflosigkeit?

Von Sarah Brender

Die aktuelle Coronavirus-Krise bestimmt derzeit unseren Alltag. Dazu gehören durch Hamsterkäufe leergekaufte Regale. Ein Forschungsteam aus dem Bereich Marketing der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Uni Köln hat mithilfe einer Umfrage herausgefunden, dass Käuferinnen und Käufer derzeit besonders oft Ängste als Gründe für vermehrtes Kaufverhalten angeben.

Die Brisanz des Themas “Hamsterkäufe” wird mit Blick auf aktuelle Daten des Statistischen Bundesamtes (Destatis) deutlich: Laut diesem stiegen die Verkaufszahlen für ausgewählte Produkte in der Woche vom 16. bis 22. März 2020, wie schon in den drei Wochen zuvor, auf ein extrem hohes Niveau. Beispielsweise war die Nachfrage nach Seife mehr als vier Mal so hoch wie in den sechs Monaten zuvor (+337 Prozent), während die Nachfrage nach Toilettenpapier mehr als drei Mal so hoch lag (+211 Prozent).

Die Marketingwissenschaftler Professor Dr. André Marchand, Juniorprofessor Dr. Martin Fritze und die Doktorandin Friederike Gobrecht von der Universität Köln gehen diesem Phänomen und seinen Ursachen mithilfe einer Umfrage nach.

Was sind die Gründe für Hamsterkäufe?

André Marchand erläutert:

„Es gibt zahlreiche theoretisch plausible Gründe für das derzeit stattfindende Hamsterkaufverhalten. In unserer Studie wollten wir herausfinden, was die Konsumentinnen und Konsumenten selbst über ihr mögliches eigenes Hamsterkaufverhalten und das anderer Menschen denken.“

Für die Umfrage befragte das Team 250 zufällig ausgewählte Personen in Deutschland am 23. März 2020 anonym und online. Das Alter der Befragten lag dabei bei 18 bis 71 Jahren (Mittelwert: 37), 44 Prozent weiblich, 56 Prozent männlich. Knapp 40 Prozent der Befragten wohnte zur Zeit der Umfrage in einer Großstadt, ähnlich viele in einer Kleinstadt und der Rest auf dem Land.

Nur 21 Prozent der Teilnehmer gaben an, selbst mehr Toilettenpapier als üblich gekauft zu haben. Professor Marchand erklärt dazu:

„Da das sogenannte Hamsterkaufen gesellschaftlich nicht erwünscht ist und als unsolidarisch wahrgenommen wird, könnte an dieser Stelle die Scham eine ehrliche Antwort verhindert haben. Mit für die Teilnehmer nicht eindeutigen Fragen zu anderem, sozial erwünschtem Verhalten, konnten wir solche Verzerrungen jedoch weitestgehend herausfiltern.“

Der am häufigsten genannte Grund bei etwas mehr als 50 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die selbst mehr als sonst gekauft hatten, war Sorge um die Verfügbarkeit. Die Forscher und Forscherin erklären diese Sorge durch die vielen Fotos leerer Regale und Hamsterkäufer und -käuferinnen in sozialen Netzwerken und sonstigen Medien.

Social Media als Verstärker der Ängste?

„Wenn die Menschen im Supermarkt nach den einprägsamen Bildern auf Social Media dann selbst vor leeren Regalen stehen, ist das aufgrund der Fläche, die Toilettenpapier einnimmt, besonders auffallend. So lassen sich mehr Menschen von den Hamsterkäufen anderer quasi anstecken, da sie den Eindruck bekommen, besser jetzt auch möglichst mehr zu kaufen, bevor die Produkte wieder vergriffen sind“,

sagt Professor Marchand.

Die Hälfte der Konsumentinnen und Konsumenten, die selbst hamstern, führen als Gründe die Angst an, dass Supermärkte geschlossen werden könnten, oder die generelle Machtlosigkeit in der derzeitigen Situation. Von den übrigen Befragten, die selbst angeben nicht zu hamstern, glauben sogar 82 Prozent daran, dass dies ein Grund für das Hamstern bei anderen Menschen ist.

Weitere, von „Hamsternden“ genannte Gründe, sind die lange Haltbarkeit von Toilettenpapier, zusätzliche Käufe für Verwandte und Freunde sowie das Bedürfnis nach mehr Sicherheit und Kontrolle durch Hamsterkäufe.

„Interessanterweise fanden wir keine Unterschiede beim Alter, jedoch bei der individuellen Mortalitätssalienz, also der individuellen Einschätzung und Sorge, dass man bald sterben könnte. Dies kann, muss aber nicht, vom Alter oder von Vorerkrankungen abhängig sein“,

sagt Juniorprofessor Martin Fritze.

Diejenigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Studie, die angaben, selbst nicht mehr als sonst zu kaufen, vermuteten, dass es hauptsächlich am Herdentrieb liege, also sachlich unbegründet sei.

Mehr als die Hälfte der befragten Hamsterkäuferinnen und -käufer gaben auch an, andere Produkte wie Nudeln, Konserven und Hygieneartikel mehr als üblich gekauft zu haben. Bei den Ausgaben für digitale Dienstleistungen konnte das Team allerdings keine signifikanten Unterschiede im Kaufverhalten feststellen.

Professor Marchand zieht ein Zwischenfazit zur bisherigen Untersuchung, die noch ausgebaut werden soll:

„Unsere Studie hat bereits spannende Einblicke über die Beweggründe der Hamsterkäufer in Deutschland gegeben. Derzeit ist geplant, die Befragung auf andere Länder auszudehnen, um mehr über kulturelle und regionale Unterschiede zu lernen und nach der Coronakrise zu wiederholen.“

Eine Veröffentlichung der gesammelten Studienergebnisse soll danach folgen.

Neugierig geworden?

In einer weiteren Studie untersucht das Forschungsteam aktuell auch die Auswirkungen von Ausgangssperren auf den Konsum. Mehr Informationen zur Forschung im Bereich Marketing gibt es hier: https://marketing.uni-koeln.de/

Dürfen in der Corona-Krise auch bei uns die Krankenhäuser entscheiden, vorrangig junge Menschen zu behandeln?

Ein rechtlicher Beitrag von Professorin Frauke Rostalski

Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) hat anlässlich der Corona-Krise kürzlich Empfehlungen für Entscheidungen über die Zuteilung von Ressourcen in der Notfall- und der Intensivmedizin veröffentlicht. Auf Wunsch von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat zudem der Deutsche Ethikrat eine Stellungnahme abgegeben zur „Bewältigung dilemmatischer Entscheidungssituationen“.

Es geht ganz konkret um Behandlungsmöglichkeiten auf der Intensivstation, die für Corona-Patienten überlebenswichtig sein können. Wir brauchen dringend Regeln, denn gegenwärtig werden die maßgeblichen Akteure mit einer großen Zahl an weitreichenden und schwer zu treffenden Entscheidungen alleingelassen. Dabei ist unserer Rechtsordnung der Umgang mit Ressourcenknappheit generell nicht unbekannt. Zum Beispiel gibt es Richtlinien für die Verteilung lebensnotwendiger Organe. Aus den Vorschlägen der Divi geht hervor, dass der Behandlungserfolg maßgebliches Kriterium sein soll, wenn eine Priorisierungsentscheidung getroffen werden muss.

”Dem Staat ist es untersagt, das Leben seiner Bürger nach Wert oder Dauer zu unterscheiden”

Zusätzlichfindet sich folgender Passus: „Eine Priorisierung ist aufgrund des Gleichheitsgrundsatzes (…) nicht zulässig allein aufgrund des kalendarischen Alters oder aufgrund sozialer Kriterien.“ Viel geholfen ist damit noch nicht. Die genannten Merkmale – Behandlungserfolg, Alter, soziale Kriterien – legen das Grundproblem offen: Sind lebenswichtige Ressourcen knapp, müssen Vorrangentscheidungen zugunsten des Lebens Einzelner getroffen werden. Das hat im schlimmsten Fall unmittelbar tödliche Konsequenzen für den nachrangig Behandelten. Diese Dramatik macht klare Regeln so schwierig – und doch müssen wir gerade hier tätig werden. Es genügt nicht, soziale Kriterien und das Alter pauschal als zweitrangig abzutun und in diesem Bereich nicht weiter ins Detail zu gehen. Zum einen wird dies dem Umstand nicht gerecht, dass bereits das für die Divi – zu Recht – maßgebliche Kriterium des Behandlungserfolgs entscheidend von diesen Faktoren abhängt: Wie alt jemand ist, hat in aller Regel einen erheblichen Einfluss darauf,welche Erfolgschancen eine Therapie für ihn birgt. Und auch soziale Faktoren spielen eine große Rolle. So ist etwa die Ernährung ein Hauptfaktor für die gesundheitliche Konstitution einer Person. Wie gut oder schlecht sich jemand ernährt, hängt oft von seinem sozialen Status ab. Wir müssen daher Farbe bekennen dazu, dass wir angesichts der Knappheit von lebensnotwendigen Ressourcen Vorrangentscheidungen zugunsten des Lebens bestimmter Personen treffen. Und vor allem: Farbe dazu, welche Personen das sein sollen.

Ein Beispiel: Patient A (35) und Patient B (60) weisen aus medizinischer Sicht identische Chancen auf einen Behandlungserfolg auf. Soll nunmehr das Alter eine Rolle spielen und Patient A bevorzugtwerden, weil er potentiell noch ein längeres Leben vor sich hat? Kann dies allgemein entschieden werden, oder sollte nicht auch berücksichtigt werden, dass der Gesellschaft eine altersmäßige Durchmischung gut tut? Oder dass ein älterer Mensch womöglich für Angehörige aufkommt, was bei dem kinderlosen Jüngeren nicht der Fall ist. Welche Rolle spielt es, wenn Patient A ein arbeitsloser Hartz IV-Empfänger ist, während Patient B als führender Virologe kurz davor steht, ein Medikament gegen Covid-19 zu entwickeln?

Generell erscheint es mir als Orientierung richtig, dass Krankenhäuser in Zeiten der Ressourcenknappheit diejenigen Patienten vorrangig behandeln, deren Chancen auf einen Behandlungserfolg am größten sind. Wenn Sie aber den Fall zugrunde legen, dass die Erfolgschancen bei zwei Patienten identisch sind, sehe ich mich zu einer Antwort auf Ihre Frage pauschal nicht imstande. Zumindest steht eines fest: Wie auch der Deutsche Ethikrat feststellt, kann und darf das Recht hier keine Handlungsanweisungen formulieren. Dem Staat ist es untersagt, das Leben seiner Bürger nach Wert oder Dauer zu unterscheiden. Aufgerufen sind aber etwa medizinische Fachgesellschaften, zeitnah konkretere Empfehlungen als die vorhandenen abzugeben. Bei ihrer Erarbeitung sollten wir alle durch den dafür notwendigen gesellschaftlichen Diskurs mithelfen.

Über die Autorin:

Professorin Dr. Dr. Frauke Rostalski ist Direktorin des Instituts für Strafrecht und Strafprozessrecht der Universität zu Köln. Sie wurde von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble zum 30. April 2020 in den Deutschen Ethikrat berufen.

Dieser Beitrag ist zuerst im Kölner Stadtanzeiger erschienen.

Stresstest für die Lieferketten

Wie kommen Atemschutzmasken oder Webcams von der Fabrik zum Kunden? In einer globalisierten Wirtschaft erstrecken sich auch Lieferketten über die ganze Welt. Was passiert, wenn eine globale Gesundheitskrise droht, diese Lieferketten zu unterbrechen? Fabian J. Sting ist Professor für Supply Chain Management an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät. Er sieht in der Corona-Krise eine Chance für Unternehmen, ihre Lieferketten zu verbessern.

Interview mit Fabian J. Sting

Herr Professor Sting, wie gut sind Unternehmen auf Krisen wie die Corona-Pandemie vorbereitet?

Fabin J. Sting: Das ist schwer zu sagen, denn die jetzige Krise ist ein „Black Swan“ – etwas, was wir in diesem Ausmaß noch nie zuvor gesehen haben. Meistens verschiebt sich in einer Krise entweder auf der Seite des Angebots, oder aber auf der Seite der Nachfrage etwas. Im Moment spielen aber beide Seiten verrückt.

Was gilt es ganz grundsätzlich bei dem Aufbau einer Lieferkette zu beachten?

Im Supply Chain Management erforschen wir, wie man Prozesse gestalten kann, sodass Produkte in der richtigen Qualität und zum richtigen Zeitpunkt zu den Kunden kommen. Es geht ganz einfach darum, Angebot und Nachfrage in Einklang zu bringen.

Das ist der Grundgedanke des „Just in time“-Konzepts, das vorrangig von japanischen Automobilherstellern geprägt wurde. Die Japaner verwenden dazu das Konzept des „Muda“ – alles, was keinen Wert schafft, ist Verschwendung und sollte eliminiert werden. Auch Lagerbestände können Verschwendung sein. Durch geringere Lagerbestände diszipliniert man sich zu einer schlanken Lieferkette. Dadurch kann man sich natürlich keinen Schlendrian und wenige Abweichungen erlauben. Die Lieferkette muss dann funktionieren wie ein Uhrwerk.

Warum sind Lagerbestände ein Problem?

Stellen Sie sich vor, Sie hätten große Lager an iPhones, die sie dann verkaufen wollen. Da besteht das Risiko, dass irgendwann niemand mehr diese iPhone-Generation haben will und Sie am Bedarf vorbei produziert haben. Dann bleibt man auf seinen Beständen sitzen.

Gleichzeitig zeigt sich genau darin in der jetzigen Krise eine Problematik. Ist die Lieferkette so verschlankt worden, dass gänzlich alle Material- und Kapazitätspuffer eliminiert worden sind, kann der „Just in time-Gedanke“ zu einem Eigentor werden. Wichtig ist hier, dass Unternehmen noch einen Plan B haben und flexibel genug sind diesen umzusetzen. Beispielsweise, dass sie Komponenten, Materialien oder Lieferwege kurzfristig anpassen können um bestmöglich auf die Situation zu reagieren.

Ist das reibungslose Funktionieren von globalen Lieferketten auch unter normalen Umständen störanfällig?

Wir unterscheiden da verschiedene Grade von Risiken. Es gibt auch im Normalfall Variationen, zum Beispiel Qualitätsschwankungen. Es kann sein, dass ein Lieferant Qualitätsprobleme hat. Da kann man dann operativ durch Qualitätsmanagement einwirken. Oder ein Lieferant hat vorrübergehend Kapazitätsengpässe. Das sind kleinere Beschaffungsrisiken, die es immer gibt. Auf der Nachfrageseite gibt es das genauso: Trotz immer weiter verbesserter Prognosemethoden weiß man nie genau, was bei den Kunden gut läuft.

Das Modelabel Zara ist ein gutes Beispiel dafür. Welche Farbe in einer Saison nachgefragt wird, ist vorab nie so ganz klar. Es kann sein, dass ein türkises T-Shirt gar nicht gut ankommt, das gleiche T-Shirt sich aber in der Farbe Flieder gut verkauft. Dafür baut man in die Lieferkette ein bisschen Flexibilität und Puffer ein. Zara macht das so, dass sie kleinere Produktionsstätten haben. Sie lassen eben nicht vor der Saison alles in China produzieren. Diese Stätten liegen teilweise in Europa und können bedarfsgerecht das nachproduzieren, was gerade gefragt wird.

Das hört sich doch auf für die aktuelle Situation nach einem guten Ansatz an.

Ja, das würde bei vielen Produkten auch helfen. Aber wir haben es im Moment mit einem noch viel größeren Risiko zu tun. Aber gehen wir zunächst mal eine Stufe weiter. Ein heftiger Störfall war zum Beispiel das Erdbeben und der Tsunami in Japan 2011. Natürlich hat dieses Ereignis auf vielen Ebenen Leid und Erschütterungen ausgelöst. Auf der Ebene der Lieferketten kam es zu dem Problem, dass eine Reihe von Lieferanten ausgefallen sind. Da zeigte sich, dass nicht nur Flexibilität und Schlankheit wichtig sind, sondern auch Redundanz. Man braucht also immer mindestens einen zusätzlichen Lieferanten, der unabhängig ist von demjenigen, der gerade ausgefallen ist. Man braucht weitere Spieler in der Lieferkette, die zur Not einspringen können, und zusätzliche Kapazitäten an anderen Orten auf der Welt.

Was für Erschütterungen in den Lieferketten hat die Corona-Krise bislang ausgelöst?

Im Moment sehen wir noch mal eine Steigerung. Wir nennen das eine fundamentale Disruption. Sie wirkt sich einerseits auf die Beschaffungsseite aus – also auf die Produktion. Zum Teil können Lieferanten nicht mehr produzieren, weil sie selbst Probleme haben, ihre Teile von den Zulieferern zu kriegen. Gleichzeitig sehen wir auch auf der Nachfrageseite wahnsinnige Probleme. Es gibt Nachfrageverschiebungen, irrationales Kundenverhalten, Rationierungen und Hamsterkäufe. Die normalen Muster von Angebot und Nachfrage stehen im Moment Kopf.

Was können Unternehmen tun, um diese Situation in den Griff zu bekommen?

Kommen wir noch mal zur Grundaufgabe zurück: Angebot und Nachfrage müssen irgendwie zusammengebracht werden. Weil beide Seiten im Moment verrückt spielen, ist das sehr schwierig. Jetzt braucht man die größtmögliche Flexibilität. Diejenigen, die Flexibilität schon eingebaut haben – die auf andere Teile zurückgreifen können, auf andere Produktionsmethoden, auf andere Technologien, um etwas zu produzieren – haben einen Vorteil.

Vor kurzem haben beispielsweise einige Unternehmen angefangen, Mundschutz im Drei-D-Druckverfahren zu produzieren. Das wäre jetzt die Möglichkeit, eine komplett neue Lieferkette aufzubauen. Was natürlich sinnvoll wäre, denn die bestehenden Lieferketten sind völlig überlastet.

Wäre das auch eine Option für Medikamente oder komplexere medizinische Apparate wie Beatmungsgeräte?

An der Stelle würde das womöglich weniger gut funktionieren. Bei komplexeren Produktionsprozessen ist die Flexibilität notgedrungen eingeschränkt. Hier braucht man größere Vorlaufzeiten, um überhaupt Kapazitäten aufzubauen. Bei der massiven Steigerung der Nachfrage wie im Moment bräuchten viele Firmen eigentlich fünf Jahre Vorlaufzeit. Und nicht alle Pharmazeutika sind generisch, also ohne Patentschutz, sodass man sie schnell produzieren kann.

Allerdings sehen wir im Moment auch unbürokratische Kollaboration zwischen Unternehmen, die eigentlich normalerweise konkurrieren. Das hat sich als ein effektives Instrument erwiesen um schnell Kapazitäten aufzubauen. Beispielsweise ist nach dem Erdbeben in Japan ein Konkurrenzlieferant eingesprungen, um Toyota unkompliziert auszuhelfen. Der ausgefallene Lieferant hat ihn dabei mit Konstruktions- und Produktionsplänen unterstützt. Am Ende haben alle dabei gewonnen.

Die Regierung der USA beruft sich mittlerweile auf Notstandsgesetze aus der Zeit des Koreakriegs, um zum Beispiel die Firma 3M dazu zu zwingen, mehr Atemschutzmasken für die USA zu produzieren und Exporte in andere Länder einzustellen. Auch wenn dieser Streit mittlerweile beigelegt ist – ob eine solche staatlich verordnete Notlieferkette die Lösung wäre, ist fraglich.

Wie sieht es mit der Abhängigkeit von China aus? Müsste nicht die Produktion vieler Güter, darunter auch Atemschutzmasken oder Medikamente, wieder auf viele Länder verteilt werden?

Ja. Allein in China gewisse Dinge zu beschaffen, kann natürlich unter Gesichtspunkten von Kosten und Effizienz kurzfristig rational erscheinen. Das Land ist die verlängerte Werkbank der Welt, dort kann man kostengünstig und effizient produzieren. Gleichzeitig ist ein alleiniges Beschaffen in China möglicherweise zu kurzfristig gedacht.

Ich beschäftige mich in meiner Forschung schon länger mit sogenannten Multi-sourcing-Strategien. Um sich abzusichern, haben Unternehmen oft weitere Lieferanten vor Ort, die in einer solchen Situation einspringen können. Optimalerweise sollte man die Lieferkette so anlegen, dass dieser Lieferant auch unabhängige Lieferwege hat, die nicht durch einen Kollaps in China beeinflusst werden. Ich glaube, dass die Krise das Risikobewusstsein in den Unternehmen noch einmal gestärkt hat und sie reine „Made in China“-Strategien möglicherweise überdenken werden.

Welche Bereiche sehen Sie im Moment als besonders gefährdet an?

Es wird vor allem Bereiche hart treffen, für die gewisse Regionen der alleinige Lieferant – oder auch Kunde – sind. Oder Bereiche, in denen Fachkräfte die alleinigen Fähigkeiten für die Herstellung eines Produkts besitzen. Zum Beispiel in der Elektronikindustrie sind Lieferketten zwar typischerweise lang und weitverzweigt, sie haben aber alle einen Engpass irgendwo in China.

Was können wir aus der Krise für die Gestaltung von Lieferketten lernen?

Wir beobachten gerade einen Stresstest für die Lieferketten, dessen Nachwirkungen wir uns ganz genau ansehen werden. Sicherlich gelten auch in Zukunft die Grundsätze von schlanken und flexiblen Lieferketten, genügen Ausweichlieferanten und dem Aufbau neuer Lieferketten, wenn bestehende überlastet sind. Aber ob man so eine Krise vollständig planerisch vorwegnehmen kann, ist zu bezweifeln. Wichtiger ist es eher, die Voraussetzungen zu schaffen, um flexibel reagieren zu können.

Wir sollten das Ganze auch nicht nur negativ sehen, sondern auch das Positive beachten. Diese Krise bewirkt, dass wir insgesamt innovativer werden. Wir haben gerade die Chance zu beobachten, wie Unternehmen und Lieferketten mit extrem hohem Risiko umgehen und welche gut zurechtkommen. Was für Ideen entstehen jetzt? Wo entstehen diese Ideen und wer setzt sie um? Für mich ist eine sehr interessante Frage, wie wir in Zeiten der Krise innovieren können.

Das Gespräch führte Eva Schissler.

Zur Person:

Professor Dr. Fabian J. Sting leitet zusammen mit Professor Dr. Ludwig Kuntz, Professor Dr. Ulrich W. Thonemann und Professor Dr. Horst Tempelmeier die Supply Chain Management Area der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät. Zu seinen Forschungsinteressen gehören Supply-Chain-Strategie, Technologie- und Innovationsstrategie, Produktionsmanagement und Prozessinnovation. Der Bereich an der Universität zu Köln gehört zu den führenden akademischen Institutionen auf den Gebieten Supply Chain Management sowie Produktions-, Service- und Logistikmanagement.

„Es ist die Natur eines Start-ups, schnell neue Ideen umzusetzen“

Geschäftsführer Marc Kley über den Umgang mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie im Exzellenz Start-up Center