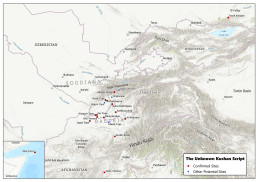

Entziffert: Die »unbekannte Kuschana-Schrift«

Kölner Linguisten lösen das Rätsel um ein 2000 Jahre altes Schriftsystem

Vieles von dem, was heute über das Kuschana-Reich und seine Einwohner bekannt ist, stammt aus chinesischen, griechischen oder römischen Quellen. Einen Teil der Schriftzeugnisse dieser zentralasiatischen Kultur konnte bislang niemand lesen, denn das Schriftsystem, in dem sie verfasst waren, war nicht entziffert. Den Kölner Linguisten Svenja Bonmann, Jakob Halfmann und Natalie Korobzow ist nun der Durchbruch gelungen: das Rätsel der unbekannten Kuschana-Schrift ist gelöst.

Ein mächtiges Reich, von Nomaden gegründet

Das Kuschana-Reich lag im Zentrum der antiken Welt zwischen dem Römischen Reich und China. Heute liegt der größte Teil des ehemaligen Reiches in Afghanistan, aber auch in Teilen Tadschikistans und Usbekistans sowie Pakistans, Nordindiens und des westlichen Chinas.

Wikipedia.org, public domain: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=115482936

Kern des Reiches war Baktrien, das heißt die Ländereien und städtischen Siedlungen entlang des Mittellaufs des Flusses Oxus bzw. Amu Darya.

Ca. 500 v. Chr. eroberten die Perser das Gebiet, 200 Jahre später fiel Alexander der Große dort ein. Nach Alexanders Tod konnten die Herrscher des Graeco-Baktrischen Reichs dort für knapp 175 Jahre einen Außenposten griechischer Kultur etablieren, dessen hellenistisches Erbe noch lange nachwirkte.

Ungefähr zur Mitte des zweiten Jahrhunderts v. Chr. wurde Baktrien durch die Yuèzhī erobert. Die Yuèzhī waren eine nomadische Stammeskonföderation der zentralasiatischen Steppe. Ursprünglich lebten sie in einem Gebiet, das heute politisch zu China gehört (im sogenannten Gansu-Korridor), erlitten jedoch im frühen 2. Jahrhundert v. Chr. eine militärische Niederlage durch die sogenannten Xiōngnú. Die Yuèzhī flohen über Zwischenstationen nach Nordbaktrien, ließen sich dort nieder und einer ihrer Teilstämme, die Kuschana, gründete schließlich das Kuschana-Reich.

Die religiöse Kultur in diesem Reich war von einem Zusammenwirken von hellenistischen, hinduistischen und altiranischen Einflüssen geprägt, daneben waren die Kuschana auch maßgeblich für die Verbreitung des Buddhismus in Zentralasien und China verantwortlich.

Zeugen des Kuschana-Reichs

Bildnachweis: public domain via wikimedia commons (1) Surkh Kotal: https://en.wikipedia.org/wiki/Surkh_Kotal#/media/File:Staircase,_Surkh_Kotal,_2%E2%80%934_century_CE.jpg, (2) Ayaz Kalla: https://en.wikivoyage.org/wiki/Ayaz-Kala#/media/File:Ayaz_Kala_(Khorezm,_Ouzb%C3%A9kistan)_(5608879653).jpg CC BY 2.0 (3) Kampir Tepe: By Stephanieadams99 – Own work, CC BY-SA 4.0, https://en.wikipedia.org/wiki/Kampir_Tepe#/media/File:Kampir_Tepe_Site.jpg

Die Kuschana entsandten Botschafter ins Sassaniden-Reich, ins Kaiserreich China und nach Rom. Damit gehörte ihr Staat zu den mächtigsten Reichen der antiken Welt. Unter Kaiser (oder Großkönig) Kanishka I. erreichte das Reich im 2. Jahrhundert n. Chr. den Höhepunkt seiner Macht. Der Herrscher errichtete eine Sommerresidenz im heutigen Bagram (Afghanistan) und eine Winterresidenz in der Hauptstadt Purushapura (Peschawar, Pakistan). Dort und an anderen Orten des Reichs entstanden riesige Bauwerke und bedeutende Kunstwerke. Durch den langanhaltenden Frieden der Kuschana-Epoche blühten auch Handwerk und Handel auf. Im frühen 3. Jahrhundert zerfiel das Kuschana-Reich und wurde unter anderem vom persischen Sassaniden-Reich erobert.

Eine kleine Schale und ein Seminar über mitteliranische Sprachen

Französische Forscher entdeckten bereits in den 1950er Jahren Zeugnisse der unbekannten Kuschana-Schrift. Seither gab es viele Entzifferungsversuche, doch bislang war keiner erfolgreich.

Svenja Bonmann, Jakob Halfmann und Natalie Korobzow beschäftigen sich seit Jahren mit der unbekannten Kuschana-Schrift. Den Ausschlag gab für Bonmann eine kleine Schale mit den Schriftzeichen, die sie vor zehn Jahren im Deutschen Bergbau-Museum in Bochum sah. Sofort waren ihr Ehrgeiz und ihre Neugier geweckt und der Wunsch und Wille gefasst, diese Schrift eines Tages lesen zu können. Bonmann war sich bewusst, dass sie erst die relevanten Sprachen der Zeit und Region lernen müsse, bevor sie einen ernsthaften Entzifferungsversuch unternehmen konnte. Mit Halfmann und Korobzow fand sie Mitstreiter, die ihre Leidenschaft teilten.

Der konkrete Anlass zum Entzifferungsprojekt war ein Einführungskurs in die mitteliranischen Sprachen, den Bonmann im Sommersemester 2021 am Institut für Linguistik an der Universität zu Köln anbot. Halfmann, der diesen Kurs besuchte, kam auf die bislang unlesbare Schrift Baktriens zu sprechen. Schnell kamen die beiden überein, das Problem anzugehen – natürlich methodisch durchdacht. Bonmann schrieb zu dieser Zeit ihre Dissertation über alt- und mitteliranische Sprachen, Halfmann steuerte fundierte Kenntnisse moderner indoiranischer Sprachen bei. Mit Korobzow fanden sie eine versierte Expertin semitischer Schriften und Sprachen, die sich dem Projekt anschloss. Gemeinsam ergänzten sich die Schwerpunkte der drei Linguisten.

Vema Takhtu, König der Könige

Anhand von Fotografien von Inschriften auf Felswänden oder Steinbrocken sowie Schriftzeichen auf Schalen und Tontöpfen aus verschiedenen zentralasiatischen Ländern versuchte das Team, das Puzzle nach und nach zusammenzufügen.

So wurde es möglich, die wahrscheinliche Schreib- und Leserichtung, die Anzahl und Natur einzelner Schriftzeichen und Diakritika (Vokalzeichen) sowie den wahrscheinlichen Schrifttyp zu bestimmen. Den Schrifttyp identifizierten sie als eine sogenannte Abugida (bzw. ein Alphasyllabar indischen Typs), wobei ein Schriftzeichen für eine Silbe steht. Sie erstellten ein Zeicheninventar und suchten nach wiederkehrenden Sequenzen von Zeichen. Für die phonetische Zuordnung konkreter Lautwerte zu einzelnen Schriftzeichen nutzte die Gruppe dann bereits lesbare Paralleltexte in baktrischer Sprache als Ansatzpunkt – ähnlich, wie beispielsweise Jean-François Champollion vor genau 200 Jahren vorging, als er die ägyptischen Hieroglyphen mittels des Steins von Rosetta entzifferte.

Schriftzeichen auf einem Fels von Dasht-i Nawur, Afghanistan (© Bild: Collège de France; Zeichnung: Natalie Korobzow)

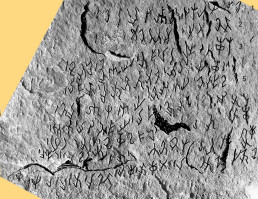

2022 folgte ein Team von tadschikischen Archäologen dem Hinweis des ortsansässigen Geologen Khaitali Sanginov und entdeckte in der Almosi-Schlucht im Nordwesten Tadschikistans einen kurzen zweisprachigen Text (Bilingue), der in eine Felswand geritzt war. Einer von ihnen war der Archäologe Dr. Bobomullo Bobomulloev vom Institut für Geschichte, Archäologie und Ethnographie der Nationalen Akademie der Wissenschaften der Republik Tadschikistan, der den Fund dokumentierte und fotografierte. Dank dieser Fotos gelang in Köln der entscheidende Erfolg.

Neben der unbekannten Kuschana-Schrift enthält die zweisprachige Inschrift einen Abschnitt in der bereits bekannten baktrischen Sprache. Der baktrische Paralleltext enthält den Königsnamen Vema Takhtu (ca. 100 n. Chr.) und den Titel ‚König der Könige‘. Bonmann, Halfmann und Korobzow hatten die Lautung der Phrase ‚König der Könige‘ in verschiedenen möglicherweise zugrundeliegenden Sprachfamilien rekonstruiert (Tocharisch, Iranisch, Burushaski, Jenissejisch) und sich gleichzeitig überlegt, wie die jeweilige Lautsequenz geschrieben werden müsste – also mit wie vielen Zeichen insgesamt und in welcher Reihenfolge. Als sie Fotos des Neufundes aus Almosi erhielten, konnten sie deshalb sogleich den Namen und Titel in den entsprechenden Abschnitten der unbekannten Kuschana-Schrift ausfindig machen.

Das ergab eine Kettenreaktion, und nach und nach konnten immer neue Zeichensequenzen gelesen werden. Aktuell können die Linguisten ca. 60 Prozent der Schriftzeichen lesen, am verbleibenden Rest arbeitet die Gruppe intensiv.

Eine 2000 Jahre alte mitteliranische Sprache kann wieder gelesen werden

Neben der tadschikischen Bilingue zogen sie auch eine in Afghanistan gefundene dreisprachige Inschrift (Trilingue) in Gandhari/Mittelindoarisch, der baktrischen Sprache und der unbekannten Kuschana-Schrift hinzu. So fanden sie heraus, dass die Kuschana-Schrift eine bislang völlig unbekannte mitteliranische Sprache festhält. Vermutlich nimmt die Sprache eine Mittelstellung in der Entwicklung zwischen dem Baktrischen und dem einst in Westchina gesprochenen sogenannten Khotansakischen ein. Es könnte sich dabei entweder um die Sprache der sesshaften Bevölkerung Nordbaktriens handeln (auf einem Teil des Staatsgebietes des heutigen Tadschikistans) oder um die Sprache einiger Nomadenvölker Innerasiens (der Yuèzhī), die ursprünglich im Nordwesten Chinas lebten. Für einen gewissen Zeitraum diente sie offenbar neben Baktrisch, Gandhari/Mittelindoarisch und Sanskrit als eine der offiziellen Sprachen des Kuschana-Reichs. Vorläufig nennen die drei Forscher die neu identifizierte iranische Sprache „eteo-tocharisch“.

Die Kölner Linguisten planen für die Zukunft in enger Zusammenarbeit mit tadschikischen Archäologen Forschungsreisen nach Zentralasien, da mit Neufunden weiterer Inschriften zu rechnen ist und vielversprechende potentielle Fundstätten bereits lokalisiert sind. Sie sind zuversichtlich, dass die Entzifferung zu einem besseren Verständnis der Sprach- und Kulturgeschichte Zentralasiens und des Kuschana-Reichs führen wird, ähnlich wie es die Entschlüsselung der ägyptischen Hieroglyphen oder der Maya-Glyphen für unser Verständnis des alten Ägypten oder der Maya-Zivilisation getan haben.

Text:

Svenja Bonmann, Jakob Halfmann, Natalie Korobzow, Eva Schissler

Videos:

Adam Polczyk, Niclas Carl, Christoph Carle

Website Konzept, Technik, Gestaltung:

Anette Hartkopf

Mozarts Requiem – neu vervollständigt

Das Requiem von Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) ist eines der meistaufgeführten Werke klassischer Musik überhaupt. Bei seiner Aufführung ist allerdings in den meisten Fällen gar nicht das alleinige Werk Mozarts zu hören, denn er hinterließ es unvollendet. Inmitten der Komposition dieser Totenmesse ereilte ihn der eigene Tod. Das Musikstück, das wir heute kennen, komponierte damals Mozarts Werkstattgehilfe Franz Xaver Süßmayr zu Ende. Immer, wenn groß »Mozart« auf dem Plakat und Programm zum Requiem steht, ist also gar nicht nur »Mozart drin«.

Der Komponist und Dirigent Michael Ostrzyga, Kölner Universitätsmusikdirektor und Leiter des Collegium musicum, hat nun einen neuen Ergänzungsversuch von Mozarts Requiem-Fragment vorgelegt.

Fakt und Fiktion: Die Geschichte des Requiems

Um Mozart – und besonders um das letzte Werk des musikalischen Genies – ranken sich allerlei Mythen und Legenden. Die Hollywood-Verfilmung »Amadeus« von Miloš Forman aus dem Jahr 1984 ist das wohl bekannteste Beispiel. Der Film verrührt altbekannte Narrative und ist voll von dramatischen Übertreibungen: Ein anonymer Auftraggeber sichert Mozart gute Bezahlung für die Komposition des Requiems zu. Von Krankheit geschwächt bittet er seinen neidischen Widersacher Antonio Salieri um Hilfe. Dieser plant jedoch im Geheimen, Mozart umzubringen und das Werk bei dessen Totenmesse dann als sein eigenes auszugeben. Mozart wird besessen davon, die Totenmesse für sich selbst noch zu Ende schreiben zu müssen – aber der Tod kommt ihm zuvor.

Derartige Fabulationen haben eine lange Geschichte. Forman hatte für seinen Film vom gleichnamigen Theaterstück Peter Shaffers abgekupfert. Der russische Komponist Nikolai Rimski-Korsakow hatte Salieri bereits 1898 in der Oper »Mozart und Salieri« als Antagonisten ins Spiel gebracht. Diese Oper wiederum basiert auf einem Versdrama des Dichters Alexander Puschkin von 1830. Beispiele wie diese zeigen die Faszination, die die Entstehungsgeschichte des Requiems im Laufe der Zeit auf kreative Köpfe ausübte.

Tatsächlich verbreiteten sich einige Legenden – wie die der mutmaßlichen Vergiftung – schon binnen weniger Wochen nach Mozarts Tod durch Zeitungsberichte in Europa. Im 19. Jahrhundert taucht ein Brief Mozarts auf, der tiefe Einblicke ins Seelenleben des Schöpfers beim Schreiben des Requiems zu geben scheint. Der Brief erwies sich jedoch als Fälschung. Das »Original« davon ist inzwischen selbst verschollen.

Als die Noten des Requiems von Mozart/Süßmayr 1800 erstmals publiziert wurden, geschah dies genaugenommen auch als Fälschung, denn sie wurden als alleiniges Werk Mozarts deklariert. Noch heute fällt der Name Süßmayr in stiller Übereinkunft eher unter den Tisch, wenn von Mozarts Requiem die Rede ist.

Inzwischen konnte die Quellenforschung sicher trennen, was von Mozart geschrieben worden ist und was nicht. Um »Echtheitsfragen« wird jedoch nach wie vor gestritten. Vor allem, wenn es darum geht, wie viel Mozart in den fremden Handschriften stecken könnte.

Es waren viele Fäden, die Michael Ostrzyga entwirren musste. Während seiner Arbeiten holte er sich daher auch Rat und Einschätzungen von verschiedenen Mozart-Forscher:innen rund um den Globus ein, etwa zur Interpretation und Datierung der Quellen, zu Liturgie und Skizzen Mozarts.

Über Mozarts Fragmente und Skizzen, über seine Schaffensweise und sein Vorgehen beim Verschriftlichen von Musik weiß wohl niemand besser Bescheid als der Musikwissenschaftler und Mozartexperte Professor Dr. Ulrich Konrad von der Universität Würzburg.

Die Entstehungsgeschichte Teil 1: Vor Mozarts Tod

Die Entstehungsgeschichte Teil 2: Nach Mozarts Tod

Handwerk und Muse

Michael Ostrzygas Neukomplettierung des Requiems sollte sich über mehr als vier Jahre hinziehen. Was bewog ihn dazu, sich dieser Mammutaufgabe anzunehmen?

Schon als Kind lernte Ostrzyga an der Orgel das Improvisieren und hantierte mit kompositorischen Bausteinen. Auch übte er sich schon im Schreiben von Musik – angelehnt an das, was er hörte. Seit Beginn seines Studiums des künstlerischen Tonsatzes an der Kölner Musikhochschule setzte er sich systematisch mit dem Nachschaffen von Musik auseinander.

Im Tonsatz-Studium durchforstete Ostrzyga Lehrschriften aus der jeweiligen Zeit und analysierte die Musik verschiedener Komponisten – darunter auch Mozart. Damals lernte er, Stil-Imitationen zu schreiben, also durch kreatives Nachschaffen unterschiedliche Tonsprachen genauer zu verstehen. So kann man, wie Ostrzyga sagt, auch auf die Fragen kommen, die verborgen bleiben können, wenn man lediglich betrachtet oder hört.

Bevor er loslegte, hatte er das Mozart-Requiem bereits mehrmals selbst aufgeführt. Dabei waren ihm in der von Süßmayr komplettierten Fassung einige kompositionstechnische Ungereimtheiten aufgefallen. Vieles war offenbar nicht so geraten, wie es der Meister selbst komponiert hätte. Das ist nicht verwunderlich, denn Süßmayr stand beim Ergänzen unter Zeitdruck – und er war nicht Mozart.

Für seine Ergänzung studierte Michael Ostrzyga die Forschungsliteratur, unternahm umfassende vergleichende Stil- und Quellen-Studien, beschäftigte sich mit Mozarts Schaffensprozess und wertete die historischen Hinzufügungen aus der Zeit unmittelbar nach Mozarts Tod aus. Doch er näherte sich seiner Aufgabe nicht rein akademisch an. Die Musik ist für ihn »so tief, dass man sie überhaupt nicht vermessen kann«. Daher war ihm nicht nur das Handwerkszeug wichtig, sondern auch etwas, das schwerer zu greifen ist: die »Seele« der Musik.

Mozarts Kunst – Eine Zeitkapsel

Musikalische Detektivarbeit – den richtigen Ton treffen

Michael Ostrzyga ist nicht der erste, der sich eine Überarbeitung des Requiems wagt. Bekannte Komponisten Richard Strauss und Benjamin Britten, die auch Dirigenten waren, hatten bereits Änderungen an Süßmayrs Ergänzung vorgenommen. Auch Franz Liszt hat Klavier-Transkriptionen zweier Requiem-Sätze geschrieben, wobei er eine Reihe von Tonhöhen änderte. Zwei heute unbekannte Komponisten hatten schon im frühen 19. Jahrhundert einen zusätzlichen Satz zum Requiem komponiert. Dieser Satz gehörte liturgisch nicht zum in der Kirche gesungen Requiem, sondern wurde erst im Anschluss am Grabe vorgetragen. Tatsächlich ist eine der Vertonungen eines solchen Libera me, jene von Ignaz Ritter von Seyfried , bei der Grablegung Beethovens gesungen worden, nachdem zuvor die Süßmayr-Ergänzung von Mozarts Requiem in der Kirche erklungen war.

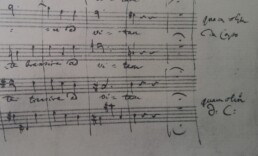

Ausschnitt der letzten Seite des Requiems, möglicherweise der letzten Notenseite, die Mozart in seinem Leben beschriftet hat. Die rechte untere Ecke war in früherer Zeit noch vorhanden. Sie wurde wahrscheinlich 1958 auf der Weltausstellung in Brüssel abgerissen und gestohlen.

Richtig zufrieden gegeben hatte sich die Musikwelt mit Süßmayrs Arbeit also nie. Seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben sich schon viele an der Aufgabe versucht, das Mozart-Requiem neu zu ergänzen – darunter Profis ebenso wie Amateure.

Ostrzyga kannte die bei Verlagen erschienenen Bearbeitungen und sah sich auch neuere Arbeiten genau an, bevor er seinen eigenen Versuch startete. Aber wäre ihm eine wirklich überzeugende Fassung untergekommen, hätte er vermutlich keine eigene Ergänzung erarbeitet. In den Begleittexten zu seiner Edition geht er genau auf Probleme früherer Fassungen aber auch stilistischer Einschätzungen im Forschungsdiskurs ein.

Mozarts Kunst – Musikalische Detektivarbeit

Den Ausführenden bleibt die Wahl

Michael Ostrzygas Requiem-Ergänzung wurde der Öffentlichkeit erstmals im Juli 2017 an der Harvard-Universität in den USA vorgestellt. Doch damit war seine Arbeit noch nicht abgeschlossen: Noch immer getrieben von Neugier – und auch noch nicht ganz überzeugt von seinen eigenen Ergebnissen – suchte er nach weiteren Hinweisen, hinterfragte seine Lösungen, verarbeitete Feedback und entwickelte seine Edition weiter.

Für wenige Sätze hat er schließlich zwei Varianten komponiert. Dirigent:innen können so zwischen Szenarien wählen, die sich gegenseitig aufgrund der Überlieferungslage nicht definitiv ausschließend lassen. Auch bei der Instrumentierung bietet er den Ausführenden für wenige Stellen aus seiner Sicht gleichermaßen naheliegende Optionen. Je nachdem, was ihrem Mozartbild entspricht, haben sie so einen gewissen Spielraum. »Das ist eine konsequente Folge der Geschichte dieser Musik, die aus der Feder eines einzigen Autors ja gar nicht existieren kann«, sagt Ostrzyga.

Im August 2019 präsentierten Chorwerk Ruhr und Concerto Köln unter Leitung von Florian Helgath Ostrzygas Vervollständigung beim renommierten Rheingau Musik Festival. Im Anschluss wurde sie auf CD eingespielt. Der Kölner Stadtanzeiger berichtete in einem großen Artikel. 2021 wurde diese CD als »Editorische Leistung des Jahres« für den Opus Klassik, einem bedeutenden deutschen Preis der Fach-Branche, nominiert. Im Juli 2022 erscheint die Notenausgabe beim traditionsreichen Musikverlag Bärenreiter mit umfangreichen Begleittexten.

Ostrzyga geht es, auch wenn er manche früher vorgestellte Lösung und Stileinschätzung kritisch hinterfragt, um einen konstruktiven Dialog. Er sieht seine Arbeit als Teil einer dynamischen Auseinandersetzung mit Mozarts Requiem, denn, wie er sagt, »was Mozart selbst geschrieben hätte, das werden wir nie wissen«.

Galerie

Bildnachweis: public domain via wikimedia commons (1) Unknown author, possibly by Pietro Antonio Lorenzoni (1721-1782) (2) School of Verona, attributed to Giambettino Cignaroli (Salo, Verona 1706-1770) (3) Johann Nepomuk della Croce (4) Barbara Krafft (5) Joseph Lange (6) International museum and library of music

Collegium musicum

Das Collegium musicum der Universität zu Köln gestaltet und repräsentiert unter der Leitung von Michael Ostrzyga das Musikleben der Universität zu Köln und bietet sowohl Studierenden und Angehörigen der Universität als auch externen Interessierten vielfältige Möglichkeiten, Musik zu erleben.

Die Ensembles umfassen vom großen Sinfonieorchester über kleine a cappella Besetzungen bis hin zu Jazzchor, Big Band und Kinderchor eine große Bandbreite. Das Programm reicht von den Bachschen Passionen bis hin zu Jazz-Standards, von Gesängen des Mittelalters bis zu Klängen des 21. Jahrhunderts, von der großen romantischen Sinfonie bis zum Liederabend.

Neue aktiv mitwirkende Musiker:innen in den Ensembles sind jederzeit ebenso willkommen wie neugierige Konzertbesucher:innen. Den aktuellen Bestimmungen gemäß ist eine Probenteilnahme im Moment nur vollständig geimpft oder genesen möglich (2G). Ein freiwilliger Selbsttest oder Bürgertest vor dem Probenbesuch wird dringend empfohlen.

Jedes Semester veranstaltet das Collegium musicum die UNIVERSITÄTSKONZERTE, eine abwechslungsreiche Konzertreihe, in deren Rahmen nicht nur die eigenen Ensembles auftreten, sondern auch eingeladene Künstler:innen und Ensembles als Gäste. Die Reihe wird zum Wintersemester 21/22 mit wenigen ausgewählten Terminen wieder starten. Ob die Konzerte wirklich mit Publikum stattfinden können, wird je nach aktueller Pandemie-Lage kurzfristig entschieden.

Im Sommersemester 2021 hat das Collegium musicum Stücke erarbeitet, die Eingang gefunden haben in ein online-Format zum Thema »Totentanz« (Videoclip), das am Totensonntag, 21. November 2021, Premiere hatte. Aktuelle Informationen über das Collegium musicum finden Sie hier .

Text:

Michael Ostrzyga,

Eva Schissler

Video:

Manoel Mahmd,

Adam Polczyk

Website Konzept, Technik, Gestaltung:

Anette Hartkopf

Digitale Lehre

Prorektorin Professorin Dr. Beatrix Busse

Prof. Dr. Markus Ogorek, StaatsorganisationsrechtMit einem Kung Fu Meister Physik lernen

Prof. Dr. André Bresges, PhysikdidaktikKlassenraum im Kopf

Prof. Dr. Peter Schilke, AstrochemieInternationaler Dauerbrenner: j o l n e s – Joint Learning in Northern European Studies

Anja Blode, Skandinavistik Individuelles Lernen in einer Großveranstaltung bei extrem diversen Vorkenntnissen

Dr. Christoph Scheicher, Mathematische MethodenAltertum goes digital: Studierende lernen online Latein

Fabian Neuwahl, Sebastian Neuwahl, Altertumskunde Palliativmedizin: Reden über existentielle Themen

Prof. Dr. Raymond Voltz, PalliativmedizinKorrektoren überzeugen – wie geht das?

Dr. Oliver Froitzheim, Bürgerliches RechtSpagat aus Wissensvermittlung und Anwendungsbezug

Michael Ehlscheid, Bildungswissenschaften

Rechtswissenschaftliche Fakultät, Vorlesung „Staatsorganisationsrecht“

„Auch ohne Campus-Präsenz möglichst nahbar sein“

Zum ersten Mal haben die Studierenden der Fachschaft Jura und des Legal Tech Labs Cologne einen Sonderpreis für Digitale Lehre vergeben. Er ging an Prof. Markus Ogorek vom Institut für Öffentliches Recht und Verwaltungslehre für sein Engagement im Sommersemester 2020. Seine Vorlesung „Staatsorganisationsrecht“ zeigt, wie komplexe juristische Themen digital erfolgreich vermittelt werden können und auch die Nähe zwischen Studierenden und Dozent erhalten bleibt.

Wer in Köln Jura studieren möchte, kommt um die Vorlesung mit dem etwas sperrigen Namen „Staatsrecht II: Staatsorganisationsrecht“ nicht herum. Nachdem alle Studierenden im ersten Semester wichtige Grundrechte wie z.B. die Meinungsfreiheit, die Versammlungsfreiheit und die Unverletzlichkeit der Wohnung kennengelernt haben, geht es im zweiten Semester nun um die Organisation unseres Staates. Welche Verfassungsorgane gibt es? In welchem Verhältnis stehen Bundestag und Bundesregierung zueinander? Und welche Rolle spielen eigentlich die Bundesländer? Diese und viele weitere Fragen hat Markus Ogorek im Sommersemester 2020 beleuchtet und diskutiert.

„Sprödes“ Staatsorganisationsrecht – das Wesen unserer modernen Demokratie

„Staatsorganisationsrecht kann zunächst spröde und kompliziert wirken“, so der Jura-Professor. „Ob es die Zahl der Gesetzes-Lesungen im Bundestag oder die Geschäftsverteilung in der Bundesregierung betrifft, im Fokus stehen oft Zuständigkeiten, Form und Verfahren. Doch hinter diesen Regelungen verbirgt sich das Wesen unserer modernen Demokratie, die eine ausgewogene Verteilung staatlicher Macht erfordert. Zudem ist das Verfassungsrecht extrem praxisrelevant, es öffnet uns die Augen dafür, wo die Stärken und Schwächen unseres Staates liegen.“

Rund 500 Studierende waren für die mit fünf Semesterwochenstunden im Stundenplan veranschlagte Veranstaltung und nach Alphabet geteilte Veranstaltung registriert, die übrigen Kommilitonen besuchten eine Parallelveranstaltung. „Die Vorlesung ist für unsere Studierenden an sich schon eine echte Herausforderung“, so Markus Ogorek, „denn vieles ist für sie anfangs sehr abstrakt und nur schwer greifbar. Welche Vorlesungsteilnehmer haben schon Praxiserfahrung im politischen Berlin vorzuweisen?“

„Wie in fast allen Lebensbereich hat die Corona-Pandemie auch in unserem Lehralltag grundlegende Veränderungen mit sich gebracht“, fährt Ogorek fort. Statt in den großen Sälen des Hörsaalgebäudes fanden die Vorlesungen vollständig über das Videokonferenz-Tool Zoom statt.

Dies sei eine echte Herausforderung gewesen, so der Juraprofessor, weil er erst unlängst nach Köln berufen worden sei und deshalb zu Beginn der Vorlesung noch seine Amtsgeschäfte als Präsident der EBS Universität im hessischen Rheingau habe zu Ende führen müssen. „Digitale Lehrmittel haben wir dort schon früher eingesetzt. Als dann das Virus im März 2020 auch Deutschland erreichte und wir in den ersten Lockdown gingen, konnte ich von den Erfahrungen an meiner alten Wirkungsstätte enorm profitieren“, sagt Markus Ogorek. „Dennoch mussten wir im Grunde genommen alle Formate von jetzt auf gleich aus dem Hut zaubern, teilweise haben mein erster Kölner Mitarbeiter und ich sie in langen nächtlichen Telefonaten entwickelt und am nächsten Morgen direkt eingesetzt.“

„Wichtig war mir“, sagt Markus Ogorek, „auch ohne Campus-Präsenz möglichst nahbar zu sein. Außerdem wollten wir den Studierenden ein hohes Maß an zeitlicher Flexibilität ermöglichen und sie so gut es geht aktivieren.“ Alle Lehrveranstaltungen wurden zusätzlich aufgezeichnet und zu jeder Sitzung Kontrollfragen erstellt, mit denen die Teilnehmenden ihren Lernfortschritt selbstständig überprüfen konnten.

Über 900 PowerPoint-Folien und 33 Videoaufzeichnungen

Daneben boten Professor Ogorek und sein Institutsteam wiederholt Frage-Antwort-Sitzungen, regelmäßige (Einzel-)Sprechstunden, einen Lernfragen-Service per E-Mail sowie einen abschließenden Crashkurs an. Über 900 PowerPoint-Folien, 33 Videoaufzeichnungen mit einer Gesamtlänge von fast 40 Stunden, dazu 286 Kontrollfragen mit jeweils genauer Zeitangabe der Lösungen in den Mitschnitten, fünf Podcasts, sieben Prüfungsschemata, zwei Probeklausuren mitsamt Lösungen, 24 Leitentscheidungen, diverse Aufsätze, Gutachten und schließlich schriftliche Lösungen zu den besprochenen Fällen konnten die Studierenden jederzeit online abrufen.

„Im Zentrum“, sagt der Juraprofessor, „stand der Gedanke: Wir müssen alles tun, um den persönlichen Kontakt nicht abreißen lassen. Unser Anliegen war es, die Studierenden, die im ungünstigsten Fall den ganzen Tag in einem kleinen WG-Zimmer mit schlechtem Internet verbringen, nicht nur zu unterrichten, sondern sie auch zu motivieren und an unserer Begeisterung für das Fach teilhaben zu lassen.“ Die gute technische Ausstattung des Instituts sei dabei eine große Hilfe gewesen. Als sinnvoll für die Stoffvermittlung habe sich z.B. erwiesen, während der Zoom-Meetings mittels Tablets eine virtuelle Tafel zu beschreiben oder im Studierenden-System ILIAS übersichtlich gestaltete Seiten einzurichten.

Markus Ogorek betont: Die Umsetzung des Konzepts sei nur im Schulterschluss mit der Rechtswissenschaftlichen Fakultät möglich gewesen. So habe die Jura-IT bei technischen Fragen stets schnell und unkompliziert helfen können, das Prüfungsamt habe für die erfolgreiche Durchführung der Semester-Abschlussklausur gesorgt – „die übrigens zum ersten Mal überhaupt online gestellt wurde“, wie Ogorek bemerkt. Die Verleihung des Sonderpreises Digitale Lehre durch die Fachschaft Jura und das Legal Tech Lab Cologne sieht der Professor ganz klar als Teamleistung.

„Am Ende“, resümiert Markus Ogorek, „können technische Instrumente die Lehre ganz erheblich unterstützen. Entscheidend sind aber der persönliche Kontakt und der Respekt gegenüber den Studierenden. Allen Lehrenden kann ich aus unserer Erfahrung heraus nur empfehlen, aktiv auf die Studierenden zuzugehen. Eine gute Vorlesung ist ein Dialog zwischen dem Dozenten und den Teilnehmern. Im besten Fall sind am Ende nicht nur die Studierenden klüger, sondern auch ihr Professor. Online-Tools sind hier wichtige Begleiter und werden hoffentlich auch nach der Corona-Pandemie eine wichtige Rolle dabei spielen, für unterschiedliche Lerntypen maßgeschneiderte Angebote zu schaffen.

Dass wir auf unsere Vorlesungsangebote, die in Präsenz stattfinden, stolz sein können, ist da kein Widerspruch. Zukunftsweisend werden hybride Lehrmodelle sein, die den Bedürfnissen und Vorlieben unserer Studierenden, aber auch den unterschiedlichen Lebensentwürfen Rechnung tragen.“

Univ.-Prof. Dr. iur. Markus Ogorek, LL.M. (Berkeley)

Univ.-Prof. Dr. iur. Markus Ogorek, LL.M. (Berkeley)

Institut für Öffentliches Recht und Verwaltungslehre

Markus.Ogorek@uni-koeln.de

Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Physikdidaktik

Mit einem Kung Fu Meister Physik lernen

Professor Dr. André Bresges, Physikdidaktik, erzählt, wie die Erfahrungen mit populären YouTube-Wissenschaftsclips in seinen Kursen umgesetzt wurden.

Wie kann man Physik überhaupt in einem Hörsaal lernen? Schließlich ist Physik eine Naturwissenschaft und findet eher draußen in der Natur statt – oder in einer Laborumgebung, die sich bemüht Eigenschaften der natürlichen Umgebung so gut wie möglich zugänglich zu machen.

Der Hörsaal hat zunächst einmal nichts davon, er ist eine sehr künstliche Umgebung und wir Wissenschaftler*innen haben uns redlich bemüht, ein schwaches Abbild der Natur, oder unserer Labore, dorthin zu transportieren.

Nun sind wir mit einem Ruck im digitalen Zeitalter angekommen. Eine wesentliche (und manchmal verstörende) Leitfrage dabei war für uns: Warum gilt Physik in Schule und Hochschule eigentlich als ein unbeliebtes Fach, während auf YouTube Wissenschaftsvideos sich großer Beliebtheit erfreuen?

Immerhin betreiben zwei Absolventen aus unserem Hause, die Physik-Lehramtsstudenten Simon Wessel-Therhorn (“Lekkerwissen”) und Jacob Beautemps (“Breaking Lab“) gut laufende YouTube-Kanäle mit bis zu 270.000 Abonnenten. Etwas von dem, sie bei uns gelernt haben, funktioniert also und interessiert Menschen.

Was genau ist „es“? Ist die wissenschaftliche Fragestellung dahinter. Wie können wir „es“ in unsere Lehre einbringen? Ist die hochschuldidaktische Fragestellung.

Wir haben uns gemeinsam mit unserem YouTuber Jacob Beautemps als Doktorand auf die Reise zu machen und beide Fragen auch gemeinsam zu beantworten.

Den Ausgangspunkt bildete eine Befragung der Abonnent*innen typischer YouTube-Kanäle mit wissenschaftlichen Inhalten mit immerhin 5183 Teilnahmen. Das ist erstens ein Zeichen für die hohe Reichweite digitaler Kanäle, und zweitens dafür, dass diese Kanäle in beide Richtungen offen sind – sehr zum Vorteil der Universität.

Aus den Antworten wir 17 Regeln identifizieren, die für erfolgreiche YouTube-Kanäle gelten sollten. Diese sind publiziert in (Beautemps 2020, https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcomm.2020.600595/abstract, angenommen) und vorab veröffentlicht unter: https://www.jacob-beautemps.de/so-geht-youtube/

Die Anwendung der 17 „YouTube-Regeln“ soll nach Aussage der Befragten ein Faktor dafür sein, dass ein YouTube Kanal erfolgreich wird. Dies konnten wir zum Glück sehr leicht testen. Der nachstehende Infograf (Beautemps 2020) zeigt die Aufrufzahlen des Testkanals „Breakin Lab“ vor und nach der konsequenten Anwendung der YouTube-Regeln ab Oktober 2019.

Wie können wir „es“ in unsere Lehre einbringen?

Die Übertragung auf die Hochschullehre ist nicht einfach – und führt schnell zu der Frage, was die Hochschullehre überhaupt auszeichnet, und von informaler Bildung abgrenzt. Spätestens hier ist es unerlässlich, die Studierenden einzubeziehen!

Das besondere an Universität ist nicht das Fachwissen – sondern das gemeinsame Wahrnehmen und Deuten von Phänomen. YouTube Videos sind kompakt, informativ und bringen sehr viel Kontext und interessante Expert*innen ins Spiel. Die gemeinsame Interaktion ersetzen sie nicht.

Das Beste aus beiden Welten zusammenzubringen haben wir mit der Lehrveranstaltung „Experimentalphysik 1“ im Wintersemester 2020/2021 mit 311 Teilnehmer*innen ausgiebig erprobt.

Grundstock bieten die Vorlesungsvideos, die jede Woche passend zur Vorlesung auf einem YouTube-Kanal bereitgestellt werden (https://www.youtube.com/c/AndréBresgesCologne). Einer der YouTube-Regeln besagt, dass das ideale Video zwischen 7 und 11 Minuten, auf keinen Fall aber länger als 15 Minuten sein sollte. Das hört sich, gemessen an der typischen Vorlesungslänge von 90 Minuten, nach nicht viel an. Aber, wer kann denn 90 Minuten lang mit vollem Tempo durchreden?

Ich habe jedenfalls festgestellt, dass ich mit vollem Tempo 10 Minuten durchreden kann. Spricht man in dieser Dichte, ist dies noch zu lang. Jeder Film wurde daher in 3 Inhaltliche Blöcke unterteilt. Diese gaben auch die Einteilung der synchronen Lehrveranstaltung in Zoom vor. Die Studierenden sahen zum Einstieg, zur Mitte und zum Abschluss der Vorlesung jeweils einen Block von 3-5 Minuten Länge, und hatten die doppelte Zeit dafür zur Verfügung. Sie konnten also anhalten, sacken lassen, nachschlagen, einzelne Stellen oder den ganzen Abschnitt noch einmal schauen.

Für die Strukturierung der Vorlesungssitzung wurde die Software MURAL genutzt. Jedes MURAL, für jede Sitzung, hatte die gleiche Struktur (Beispiel)

Die linke Seite (blau) bildet immer die Arbeitsfläche des Lehrenden – hier gibt es Links die direkt in den passenden Abschnitt des YouTube Videos führen, Screenshots und Folien aus diesem Teil des Films zum Nachschauen und bearbeiten, Literaturverweise und Links auf Computersimulationen (https://phet.colorado.edu) mit denen die Vorlesungsinhalte nachgestellt und nachbearbeitet werden können. Auf urheberrechtlich geschützte Materialien wurde verlinkt, um die Autorenrechte nicht zu verletzen.

Die rechte Seite bildet die Arbeitsfläche der Studierenden in MURAL. In der Regel wurde jede Vorlesung mit 3 Breakout Rooms von etwa 15 Minuten Länge zeitlich strukturiert. Die Studierenden waren einer „Farbe“ zugeordnet und fanden sich immer wieder in dem gleichnamigen Breakout Room zusammen. Sie hatten dort Zugriff auf eine von 6 Kopien des MURALs, in der gleichnamigen Farbe. Studentische Hilfskräfte sorgten Eingangs der Vorlesung für die Verteilung der MURAL in den Breakout Rooms und brachten die Diskussion in Gang. Bewährt hat sich eine Aufteilung von 10 Minuten Filmbeitrag, 15 Minuten Bearbeitung im Breakout Room und 5 Minuten Präsentation der Ergebnisse aus den MURALs, bevor es in den nächsten Block von 30 Minuten ging.

Im weiteren Verlauf des Semesters wurde aber alles sehr schnell zur Routine; der immer gleiche zeitliche Rhythmus der Vorlesung und die einheitliche Gestaltung der MURALs sorgte für Orientierung und entlastete die Teilnehmer für den Blick auf das Wesentliche.

Einbindung von Experten

Eine wichtige YouTube – Regel, auf die wir durch unsere Forschung gestoßen sind: Lernende schätzen es sehr, wenn etwa 25% eines Videos mit einem Expertengespräch zum Thema gefüllt ist. Aber sie mögen es auch, wenn die Aussagen der Experten von der Dozent*in noch einmal „klausurrelevant“ zusammengefasst werden.

Deswegen hatten wir regelmäßige Zoom-Konferenzen mit dem Fachleiter für Physik am ZfSL Leverkusen, denen wir die ersten Versionen der Filme regelmäßig vorstellten, und ihn dabei um einen Hinweis zum Einsatz der fachwissenschaftlichen Inhalte im Unterricht baten. Mit seinem Einverständnis konnten wir diese Hinweise direkt in Zoom aufzeichnen und in die Lehrfilme einarbeiten.

Es lohnt sich für eine Vorlesung, die jährlich wiederholt wird, einmal einen ganzen Drehtag zu investieren, um einen Experten direkt an seinem Arbeitsplatz zu besuchen: Einen Großmeister des chinesischen Wing Tsjun Kung Fu, Thommy Luke Böhlig, in seiner Trainings-Akademie in Langenfeld. Mit einem Smartphone konnten wir die von ihm (an uns) demonstrierten Griffe und Stöße aufzeichnen und ihre Entschlüsselung als Aufgabe an die Studierenden in den Breakout Rooms geben.

Mit der Vorbereitung aus den ersten Teilen des jeweiligen Erklärvideos war es den Studierenden im zweiten Breakout Room möglich, die „umwerfenden“ Effekte auf Prinzipien der klassischen Mechanik wie Impulserhaltung, Hebelwirkung und Brückenbau zurückzuführen. Mit digitalen Medien gelang es so, Einblicke in die Hochschule zu bringen die dem normalerweise spröden Thema einen ganz anderen Kontext gegeben haben. In den Breakout Rooms ging es auch durchaus sportlich zu, wie wir bei unseren Besuchen gesehen haben – die Studierenden haben aus ihren Wohngemeinschaften oder Elternhäusern rekrutiert wer gerade zu Hause war, um die ebenso ungefährlichen wie unglaublichen Befreiungstechniken nachzuvollziehen.

Im Verlauf der Vorlesung stiegen, durchaus ungewöhnlich, sowohl die Teilnehmerzahlen als auch die Anzahl der Zugriffe auf die Videos, bis zu einem Spitzenwert von 750 Zugriffen auf dieses Video: https://youtu.be/mrLyj6AtTBY?t=225

Institut für Physikdidaktik

Andre.Bresges@uni-koeln.de

Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Astrochemie

Klassenraum auf dem Kopf

Das Entstehen und Vergehen von Molekülen und Staub im Weltraum zu erforschen ist Aufgabe der Astrochemie und sicherlich keine einfache Materie. Wie schafft man es, sie in einer Spezialvorlesung den etwa 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Masters Physik auch noch digital näherzubringen? Professor Dr. Peter Schilke von der Arbeitsgruppe Astrophysik hat eine erfolgreiche Methode gefunden.

Schon länger hatte sich der Astrochemiker mit der Unterrichtsmethode des Inverted Classroom-Konzepts beschäftigt. In diesem „umgedrehten Unterricht“ eignen sich die Studierenden die Inhalte zu Hause eigenständig an, die von den Lehrenden digital zur Verfügung gestellt wurden. Die Präsenzveranstaltung wird dann zur gemeinsamen Vertiefung des Gelernten genutzt. Das Problem dabei: Was, wenn die Studierenden zur Diskussion aufgefordert würden und dann alle betreten nach unten schauen, und niemand was sagt?

Ein didaktisches Konzept aus Harvard kam dem Astrochemiker zur Hilfe: Als Peter Schilke von einem weiteren Konzept, der Peer Instruction des amerikanischen Physikers Eric Mazur hörte, machte er sich daran, gemeinsam mit weiteren Kollegen aus dem Institut, Dr. Alvaro Sanchez-Monge und Dr. Sven Thorwirth, Vorlesungen und Übungen zu entwickeln und startete erfolgreich im Sommersemester 2019 mit der Umsetzung dieses Konzepts – damals natürlich noch als Präsenzveranstaltungen.

Die Grundidee des Peer Instruction-Konzepts liegt in der gegenseitigen Interaktion der Studierenden. So sollen z.B. nach einem kurzen Einführungsreferat Fragen per Multiple Choice beantwortet werden. Im Anschluss sollen die Studierenden ihren Kommiliton*innen ihre Wahl begründen.

Arbeiten in Gruppen und gemeinsame Diskussion

Mit dem Umstieg auf die digitale Lehre im Sommersemester 2020 wurde die Vorlesung nun im komplett digitalen Inverted Classroom-Format durchgeführt. In ca. 10-Minuten-Stücken wurden die Vorlesungsvideos aufgenommen und über ILIAS zur Verfügung gestellt. Diese Vorlesungen, und eventuell weitere Materialien, sollten von den Studierenden vor der live geschalteten Kontaktzeit (im Vorlesungsslot, über Zoom) angeschaut werden. In der Kontaktzeit wurde den Studierenden Gelegenheit zu Fragen zu den Videos gegeben. Anschließend wurden vertiefende Fragen gestellt.

MURAL ist ein browser-basiertes digitales Whiteboard, auf dem alle Teilnehmer*innen interagieren können, z.B. Strukturen erstellen und diskutieren.

„Am Anfang haben wir dazu die ILIAS Live Voting Funktion benutzt, entweder mit Multiple Choice oder auch Ordnungs- oder Zuordnungsfragen. In der zweiten Hälfte der Vorlesung sind wir dann zum Echtzeit-Whiteboard MURAL übergeschwenkt“, erklärt Professor Schilke.

„Entweder nach dem Live Voting oder sofort, wenn wir MURAL benutzt haben, wurden die Studierenden in Zoom Breakout Rooms geschickt, mit ungefähr 5 Teilnehmer*innen. Die Gruppen wurden bei jeder Vorlesung neu gemischt. Dort hatten sie 10-15 Minuten Zeit, entweder die Fragen zu diskutieren (Peer Instruction) oder die MURALs zu bearbeiten. Jeder Breakout Room hatte ein eigenes MURAL. Nach dieser Zeit sind wir wieder zusammengekommen und haben die Ergebnisse gemeinsam diskutiert. Am Ende jeder Vorlesung gab es eine kurze Feedback-Runde, die ebenfalls in ILIAS stattfand. „ Im vorherigen Semester hatten wir das als zweidimensionale Matrix ausgelegt, wo die Vorlesung in den Koordinaten Nützlichkeit und Schwierigkeit bewertet werden sollte, in ILIAS ging das nicht“, so Schilke.

Übungen: Fragen finden und beantworten

Die Übungen waren, ebenfalls in Gruppen, als Projektarbeit angelegt. Es gab verschiedene Felder aus der Vorlesung (z.B. Chemistry of star formation, reactions and rate coefficients).

Die Studierenden sollten in einem erste Schritt offene Fragen in dem Gebiet identifizieren, sich im zweiten Schritt überlegen, wie die offene Frage beantwortet werden könnte (d.h. welche Beobachtungen oder Experimente dazu nötig sind), und im dritten Schritt Frage, Lösungsansätze und konkrete Vorschläge (die sehr weit gefasst werden konnten, von „ich muss 2 Stunden Beobachtungszeit an einem Observatorium beantragen“ bis zu „ich muss ein Weltraum-Interferometer im Ferninfraroten für 10 Milliarden Euro bauen“) in einer Präsentation vorstellen.

„Da sind viele Ideen aufgetaucht, die mir nie gekommen wären.“

„Mir hat die Veranstaltung gut gefallen, weil durch dieses Format alle Studierenden aktiv teilgenommen haben“, so Prof. Schilke. Da die Dozenten, außer bei Nachfragen, in den Breakout Rooms nicht anwesend waren, war die Hemmschwelle, etwas zu sagen, kleiner. Positiv fand er auch, dass die Teilnehmer der Breakout Rooms jedes Mal neu zusammengestellt wurden, so dass sich kein „group thinking“ einschleichen konnte. „Das war im Jahr vorher, in Präsenz, nicht so, da sich dort immer die gleichen Grüppchen zusammengefunden hatten“.

Im Laufe der Zeit habe sich die Hemmung gelegt, vor allen etwas zu sagen, die Ergebnisse aus den Breakout Rooms zu präsentieren, oder in großer Runde während der Kontaktzeit mitzudiskutieren. Auch die Projektarbeit für die Übungen fand Prof. Schilke sehr spannend: „Da sind viele Ideen aufgetaucht, die mir nie gekommen wären.“

Die Vorlesungsvideos und Übungen wurden zunächst am heimischen Laptop erstellt. „Der Aufwand,“ so Prof. Schilke, „war etwas höher als für die Vorlesung, da neben der Vorbereitung auf die Vorlesung selbst und den Aufnahmen und Bearbeitung der Videos auch die Fragen zur Kontaktzeit erstellt werden mussten, und dann natürlich die Kontaktzeit selbst“.

Am schwierigsten fand er, die Fragen bzw. MURAL-Aufgaben so zu konzipieren, dass sie weder zu trivial noch zu komplex sind. Wichtig war auch, die Studierenden über die reine Rekapitulation der Vorlesung heraus zum Denken zu animieren.

Künftig nur kleinere Änderungen

Prof. Schilke würde an seinem Konzept eigentlich nur kleinere Details ändern wie z.B. kleinere inhaltliche Umgestaltungen. Auch einige Fragen in ILIAS und Aufgaben in MURAL könne man sicherlich noch besser formulieren. Insgesamt sieht er seine Erfahrungen aber positiv: „Ich hätte mich schon viel früher trauen sollen, dieses Konzept zu implementieren. Wir haben offen mit den Studierenden kommuniziert und gesagt, dass das Konzept sehr experimentell ist und wahrscheinlich einige Wiederholungen braucht, um einigermaßen zu funktionieren. Das ist auch auf viel Verständnis gestoßen, und mit dem vielen, konstruktiven und direkten Feedback, das wir bekommen haben, sind wir dann auch relativ schnell konvergiert.“

Dass das Konzept von Professor Schilke gut ankommt, zeigt die Reaktion der Studierenden: Für seine Vorlesung erhielten er und sein Team den Albertus-Magnus Lehrpreis in Physik.

Institut für Astrophysik

schilke@ph1.uni-koeln.de

Philosophische Fakultät, e-Master Skandinavistik

Internationaler Dauerbrenner: j o l n e s – Joint Learning in Northern European Studies

Best-Practice, national und international vernetzt und das seit 2013: Die digitalen Veranstaltungen von j o l n e s – Joint Learning in Northern European Studies haben schon früh den Weg zur digitalen Lehre gewiesen. Im WS 2019/20 z.B. war es ein digitales Seminar über Wikinger und das nordische Mittelalter, das über ILIAS und mit Werkzeugen wie dem One Button Record Studio, h5p, Blogs und Chats die Möglichkeiten ausschöpfte.

„Wikinger sind zurzeit irgendwie ‚angesagt‘“, resümiert Anja Blode vom Institut für Skandinavistik/Fennistik. Im Fernsehen und im Web treiben die alten Nordmänner ihr Unwesen, mal historisch akkurat, öfters mal weniger. Das Online-Seminar „Scandinavia in the Middle Ages (Wintersemester 2019/2020)“ von Blode war wohl auch wegen des medialen Hypes populär bei den Studierenden.

„Wikinger sind zurzeit irgendwie ‚angesagt‘“, resümiert Anja Blode vom Institut für Skandinavistik/Fennistik. Im Fernsehen und im Web treiben die alten Nordmänner ihr Unwesen, mal historisch akkurat, öfters mal weniger. Das Online-Seminar „Scandinavia in the Middle Ages (Wintersemester 2019/2020)“ von Blode war wohl auch wegen des medialen Hypes populär bei den Studierenden.

Insgesamt 11 Studierende, darunter acht aus Finnland und Frankreich nahmen daran teil – ein großer Erfolg für das kleine Fach Skandinavistik/Fennistik. Doch eigentlich ist das nichts Neues, findet Blode, die Mediävistin ist: „j o l n e s – Joint Learning in Northern European Studies läuft schon seit 2013 (damals noch als E-Master Skandinavistik und Fennistik). Von Anfang anbieten wir internationale kollaborative Seminare an.“ j o l n e s ist ein erfolgreicher Dauerbrenner der digitalen Lehre in Köln und in ganz Europa, 270 Studierende haben bisher an den Veranstaltungen teilgenommen, die von einem Kooperationsnetzwerk deutscher und europäischer Hochschulen angeboten werden. In Köln liegt dabei die technische Umsetzung des Kooperationsnetzwerks, das unter den Kolleginnen und Kollegen der sogenannten kleinen Fächer als Best-Practice-Beispiel gehandelt wird. Im Sommersemester werden sogar zwei Kurse angeboten werden, die im Rahmen des DAAD-Projekts EduVenture Cologne (IVAC) gefördert und angeboten.

Vielfältige Technik und Werkzeuge von ILIAS

Das digitale Seminar im Wintersemester 2019/20 richtete sich an Master- und fortgeschrittene Bachelorstudierende und sollte die Möglichkeit bieten, über verschiedene Themen der Wikingerzeit und des skandinavischen Mittelalters kritisch zu diskutieren, Forschungskontroversen aufzuzeigen und den Studierenden Zeit geben, ein selbstgewähltes Thema zu bearbeiten. So wurde es möglich, eine 90 Minuten Sitzung in viele kürzere, unterschiedlich gestaltete, Blöcke aufzuteilen und verschiedene Arbeitsmethoden einzubringen. Die Studierenden sollten selbstständig arbeiten und dabei selber digitale Kompetenzen erwerben. Zudem sollten die Referatsgruppen möglichst international besetzt sein, damit hier verschiedene Diskussionskulturen aufeinandertreffen.

Zwei Stunden pro Woche wurde digital zusammengearbeitet, erklärt Blode: „Es gab ein Videomeeting, in dem gemeinsame Inhalte erarbeitet, aber auch Hausaufgaben besprochen wurden. Ich hielt kurze Vorträge und beantwortete Fragen; dazu wurde im One Button Record Studio ein Video (30 Minuten) gedreht, das von den Studierenden bearbeitet werden musste. In den Meetings selber gab es Präsentationen sowie kurze Arbeitsphasen mit anschließender Diskussion.“

ILIAS diente als Zugangsvoraussetzung; hier wurden alle Dateien und Informationen zur Verfügung gestellt. Genutzt wurden Etherpads, Blog, Chat, interaktive Videos, Weblinks und die Angebote von h5p. Zudem wurde die in ILIAS implementierte Schnittstelle zu h5p genutzt, damit die Studierenden die Tools für die Präsentationen ihrer Ergebnisse nutzen konnten. In ILIAS gab es auch für die einzelnen Referatsgruppen Meetingräume bzw. gemeinsame Etherpads und Blogs, damit sie sich jederzeit treffen und den anderen Kommiliton*innen Informationen zur Verfügung stellen konnten. „Bis auf die persönliche Kommunikation, z.B. in den Online-Sprechstunden, lief alles über ILIAS“, erinnert sich Anja Blode. „Es ist sehr schade, dass ILIAS häufig nur als Dateiablage genutzt wird und die zur Verfügung stehenden Tools ungenutzt bleiben. Das versuchen wir im Projekt zu ändern. Ohne Zugang zu ILIAS sind die Kurse nicht möglich, da alles über die Plattform läuft und so auch die externen Studierenden Zugriff auf alles haben.“

Essen wie die Wikinger

Die Prüfung bestand aus einer Präsentation, die in einer Videokonferenz gehalten werden musste. Vorab wurden die Ergebnisse der einzelnen Referatsgruppen in einer Datei (unterschiedliche Formate) festgehalten und wurden allen anderen zur Verfügung gestellt.

Die französische Studierendengruppe hatte das Thema „Essen in der Wikingerzeit“ gewählt und traf sich zum gemeinsamen Kochen. Einige der Gerichte wurden dann sogar in das eigene Weihnachtsmenü integriert. Dazu entstanden ein Podcast und eine Homepage.

Eine andere Gruppe beschäftigte sich mit Frauen aus der altnordischen Literatur. Sie erstellten selber Videos mit Voice Over.

„Es hat sehr viel Spaß gemacht, sich selber auf ein Thema, das man noch nie zuvor in einem Kurs gegeben hat, einzulassen. Dazu kamen die spannenden Themen der Referatsgruppen, in die man sich teilweise auch erst einarbeiten musste“, fasst Blode zusammen. „Zudem merkte man, dass die Teilnehmenden aus unterschiedlichen Ländern und Instituten kamen. Sie brachten teilweise vollkommen verschiedene Diskussionskulturen mit, die das Seminar sehr bereicherten.“

Auf Besonderheiten der digitalen Lehre achten

Auf einige Besonderheiten der digitalen Lehre will Blode beim nächsten Mal besonders Acht geben. So hatte sie den Studierenden einen eigenen Zeitraum zum Erstellen der Videos eingeräumt. „Das lief nicht so gut. Einige Videos wurden dann in der Zeit nicht erstellt.“

Es gab auch Aspekte der digitalen Veranstaltung, die mühsamer als die Präsenzlehre waren, findet sie: „In der persönlichen Kommunikation bzw. Präsenzlehre kann man manches schneller klären. Online-Veranstaltungen müssen von Anfang an besonders kleinschrittig bzw. detailliert vorbereitet und den Studierenden müssen viele Informationen an die Hand gegeben werden.“ Die Vorbereitung einer einzelnen Sitzung dauerte am Anfang fast doppelt so lange, bis die nötige Routine da war, zumal es sich hierbei um meinen ersten Online-Kurs handelte. Zudem musste manche Technik vorher erst erprobt werden. „Man sollte nicht darauf vertrauen, dass sich Studierende automatisch im digitalen Raum zurechtfinden bzw. sich mit der Technik auskennen.“, so die Wissenschaftlerin.

„Zudem würde ich den Studierenden von Anfang an mehr Tools zur Gruppenarbeit an die Hand geben.“, ergänzt sie. „Trotz WhatsApp etc. schienen die Studierenden ein gemeinsames Etherpad oder einen Blog zu bevorzugen, auch gemeinsame permanent offene Online-Meeting-Räume wurden gewünscht. Die Interaktion von Studierenden untereinander sollte noch stärker gefördert und vielleicht am Anfang auch forciert werden.“

Die Resonanz ist sehr gut

„Das Thema war natürlich für viele sehr reizvoll. Den Studierenden gefiel besonders, dass die einzelnen Sitzungen mit Aufgaben vorbereitet werden mussten, die dann in der Sitzung besprochen wurden“, erklärt die Mediävistin. Jede Sitzung wurde in verschiedene Teile aufgeteilt, Hausaufgaben wurden besprochen, es gab einen Impulsvortrag der Dozentin, Fragen zum Impulsvortrag wurden gestellt und diskutiert, es gab kleinere Aufgaben, die alleine oder zusammen während der Sitzung bearbeitet wurden. So entstanden jeweils kleine Blöcke und die Aufmerksamkeit wurde stets neu gefordert.

Unterschiedlicher Meinung waren die Studierenden allerdings, ob die verlangte „kreative“ Präsentation gut war oder nicht. „Manche waren total begeistert, andere hätten sich bei einer „normalen“ Powerpoint-Präsentation mit Vortrag wohler gefühlt“, erinnert sich die Skandinavistin.

Ein definitiver Vorteil bestand jedoch darin, dass in einem internationalen Umfeld diskutiert wurde und man eindeutig die unterschiedlichen Diskussionskulturen der einzelnen Länder wahrnehmen konnten, so Blode. „Es entstanden lebhafte Diskussion, die sich teilweise aus anfänglich harmlosen Fragen entwickelten.“

Gut fanden die Teilnehmer auch, dass den meisten Referatsgruppen ein eigener Arbeitsraum in ILIAS eingeräumt wurde. Dort konnten sie sich treffen, ohne dass jemand anderes Zugang hatte, erklärt die Wissenschaftlerin. „Dieses Angebot wurde tatsächlich stark genutzt und so konnten sie sich, länderübergreifend, austauschen. Viele freute es auch, dass sie mit anderen Studierenden aus dem Ausland arbeiten durften.“

„I like that so many students from different universities, with different backgrounds and different approach to reading and studying literature can meet within online courses.“

Viola Parente-Čapková, Associate Professor/ Docent in Theory of Literature, University of Turku

Anja Blode ist sehr zufrieden mit dem Ergebnis der eigenen Lehrveranstaltung, aber auch mit dem übrigen Angebot von j o l n e s: „Das Angebot unserer Veranstaltungen wird inzwischen sehr gut angenommen. Die Teilnehmendenzahlen sind konstant und es stellt sich heraus, dass die Kurse die Präsenzlehre ergänzen und nicht etwa in Konkurrenz zu ihnen stehen. Zudem bieten wir Einblicke in die Themenschwerpunkte der anderen Institute und können so ein abwechslungsreiches Angebot bieten.“

Anja Blode

Anja Blode

Institut für Skandinavistik/Fennistik

anja.blode@uni-koeln.de

Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, Mathematische Methoden

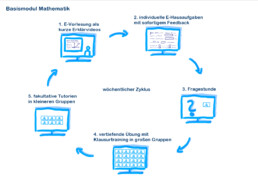

Individuelles Lernen in einer Großveranstaltung bei extrem diversen Vorkenntnissen

Das Basismodul „Mathematische Methoden“ müssen alle BWL- und VWL-Bachelor-Studierenden absolvieren. Entsprechend viele besuchen die Vorlesung, haben ganz unterschiedliche mathematische Kenntnisse und müssen auch individuell betreut werden. Und das alles digital. Geht das? Geht, viel besser als man denkt – sagt Dr. Christoph Scheicher vom Institut für Ökonometrie und Statistik.

Es gibt Vorlesungen, in denen alle Studierenden auf demselben Niveau beginnen. Das ist bei Mathe nicht der Fall. Zwölf oder dreizehn Jahre Schulmathe führen zu extrem unterschiedlichen Vorkenntnissen der Student*innen. Auch ist Mathe ein mehr oder minder beliebtes Pflichtmodul im BWL- und VWL-Studium. Wie kann man den unterschiedlichen Bedürfnissen bei einer großen Massenveranstaltung von teilweise über 1000 Teilnehmer*innen pro Semester im digitalen Lehrformat gerecht werden?

Dazu hat Christoph Scheicher sich an der Idee des Inverted Classrooms orientiert, Vorlesungsvideos produziert und gemeinsam mit Kolleg*innen E-Hausaufgaben erstellt. Hierzu hatten ihm die Workshops am Zentrum für Hochschuldidaktik viele hilfreiche Impulse gegeben. Die Videos wurden im One Button Recording Studio des Netzwerk Medien aufgenommen.

Diskussion statt Monolog

Die Student*innen erarbeiten sich die Inhalte zunächst größtenteils selbständig mit Hilfe der Videos oder einem Lehrbuch. „So kann man dann die Zeit im Hörsaal besser nutzen, indem man nicht ‚vorliest‘, also einen Monolog zu neuen Inhalten hält, sondern über die bereits erarbeiteten Inhalte diskutiert und diese vertieft“, so der Wirtschaftsmathematiker. Ein weiterer Vorteil sei hierbei natürlich, dass die Student*innen die Inhalte in ihrem individuellen Lerntempo erarbeiten können.

Nach einem Video zu einer Problemstellung und Definition folgt ein Video mit einem Satz oder einer Methode, um das Problem zu lösen, anschließend ein Video mit einem ersten, sehr leicht zu rechnenden Beispiel. Komplexere Beispiele werden dann in den E-Hausaufgaben und den Übungsstunden bearbeitet.

Vorlesung in kleinen Häppchen

Die Vorlesungen selbst sind in kurze Einheiten aufgeteilt. „Wenn ich mich selbst an meine Zeit als Student zurückerinnere, fand ich es schwierig einer neunzigminütigen Vorlesung mit gleichbleibender Aufmerksamkeit zu folgen. Darum habe ich die Vorlesung in viele kleine, leichter verdauliche Stücke von jeweils ein paar Minuten zerlegt.“

Auf der Lernplattform ILIAS bearbeiten die Studierenden dann E-Hausaufgaben, entstanden aus dem Projekt „Individuelle E-Hausaufgaben mit sofortigem Feedback“ mit Kolleg*innen und dem CompetenceCenter E-Learning (CCE). Für mathematische Aufgaben werden dabei spezielle Aufgabentypen verwendet, damit alle Student*innen unterschiedliche Aufgaben bekommen, deren Lösungen automatisch vom System berechnet, mit den Antworten der Student*innen verglichen und so umgehend individuelle Feedbacks erzeugt werden.

Die Studierenden können in interaktiven Übungen über Zoom die Themen anhand komplexerer Aufgaben vertiefen und schließlich mit alten Klausuraufgaben abschließen.

Breakout Room statt Sitznachbar

Sicherlich ist im Digitalunterricht einiges schwieriger, als im Präsenzunterricht. „Alle während der Vorlesung oder der Übungen mitmachen zu lassen, geht im Hörsaal natürlich etwas besser“, sagt Christoph Scheicher. „Ich habe den Studierenden sonst öfters mal Aufgaben zu lösen gegeben, die ihre Sitznachbar*in dann korrigieren sollte. Das geht online natürlich nicht.“ Dafür gebe es aber digitale Breakout-Rooms, in denen die Teilnehmer*innen in kleine Gruppen aufgeteilt arbeiten können.

Momentan stört es ihn am meisten, dass er statt Student*innen hauptsächlich schwarze Kacheln in den Übungen per Videokonferenz sehe. „Hoffentlich ist es mittelfristig möglich, dass durch bessere technische Ausstattung mehr Student*innen als bisher die Möglichkeit haben per Video an den Veranstaltungen teilzunehmen und sich so die Lernkultur weiter verbessern kann.“

Hürden gesenkt

Nicht jeder lernt gleich schnell und versteht die Aufgaben auf Anhieb. Deshalb gibt es für Studierende mit besonderem Bedarf zusätzlich kleine Tutoriumsgruppen zusammen mit Kommiliton*innen im höheren Semester, in denen geübt werden kann.

Außerdem hat Dr. Scheicher Fragestunden eingerichtet, in denen Fragen beantwortet und individuelle Probleme besprochen werden können.

„Im Sommersemester habe ich eine Sprechstunde angeboten, an der nur sehr wenige Studierende teilgenommen haben.“ Durch eine Umbenennung in „Fragestunde“ und zeitliche Verschiebung auf den wöchentlichen Termin, an dem die Vorlesung als Webinar zu Beginn, zur Mitte und zum Ende des Semesters stattfindet, ist diese Fragestunde jetzt stark frequentiert. „Die Hürde ist in diesen F+A Webinaren offenbar geringer, als zu mir in die individuelle Sprechstunde zu kommen. Ich werde in diesen eineinhalb Stunden i.d.R. durchgehend befragt.“

Mathe ist jetzt das Lieblingsfach

Das alles zahlt sich aus: Die Reaktionen der Studierenden sind überwiegend positiv, stellt Christoph Scheicher fest. „Natürlich kann man es bei einem Kurs mit mehreren Hundert Teilnehmern nie allen recht machen, insbesondere in einem Pflichtkurs im Bachelor, aber wenn man dann in offenen Fragebögen weit mehr positive als negative Feedbacks bekommt, z.B. wenn jemand schreibt, dass Mathe jetzt das Lieblingsfach sei, freut mich das natürlich sehr.“

Institut für Ökonometrie und Statistik

scheicher@statistik.uni-koeln.de

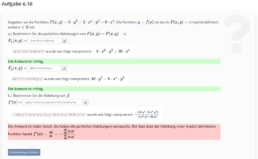

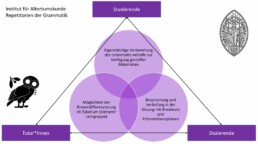

Philosophische Fakultät Fakultät, Latein

Altertum goes digital: Studierende lernen online Latein

Von manchem wurde Latein schon tot geglaubt: Doch wie aktuell und lebendig die Vermittlung der lateinischen Sprache sein kann, zeigt das Institut für Altertumskunde mit seinem digitalen Lehrkonzept. Neben dem Wälzen von Lehrbüchern können Kölner Studierende sich nun online in die wunderbare Welt des Ablativus absolutus und des AcI begeben.

Die Dozenten Fabian und Sebastian Neuwahl vom Institut für Altertumskunde betraten im digitalen Sommersemester 2020 die „terra nova“: Lateinunterricht online. Dabei sollte die digitale Umsetzung eine sinnvolle Ergänzung der analogen Konzeption sein – so ihre Prämisse.

Nach kurzer Vorbereitung entstanden ein e-Tutorium für Erstsemester und ein hybrides Lehr-/Lernformat in den deutsch-lateinischen Repetitorien.

Das e-Tutorium für Lateinerstsemester

Während des ersten Lockdowns im März 2020 wurde der Erstsemestervorkurs, das Propädeutikum, von einer Präsenzveranstaltung in ein e-Tutorium umgewandelt.

Die Tutorinnen und Tutoren entwarfen gemeinsam mit dem betreuenden Dozenten ein modular aufgebautes digitales Angebot, das in zwei Wochen die gesamte Schulgrammatik wiederholt und die Erstsemesterstudierenden anhand von Übungen auf den Eingangstest zum ersten Fachsemester Latein vorbereitet.

Dazu erstellten sie ein zeitlich versetztes Lehr- und Lernformat in Form von PowerPoint-Präsentationen mit Voice-Over-Kommentaren. Diese Inhalte wurden auf einer Cloud-Plattform zur Verfügung gestellt, da die Studierenden zu diesem Zeitpunkt noch keinen Zugriff auf die ILIAS-Plattform hatten.

Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des e-Tutoriums konnten sich diese Inhalte zeitlich unabhängig erarbeiten und ergänzende Übungen bearbeiten, die in digitaler Form zur Verfügung gestellt wurden.

Ein Vorteil bei einem solchen asynchronen Vorgehen ist das hohe Maß an Flexibilität und Individualität bei der Planung des eigenen Lernprozesses. Das meldeten die Studierenden bei der internen Evaluation auch mehrfach lobend zurück.

Neben regelmäßigen Koordinations- und Reflexionstreffen der Tutorinnen und Tutoren trugen somit auch die Teilnehmenden durch ihre Rückmeldungen dazu bei, das e-Tutorium immer weiter zu verbessern.

Dennoch erkannten die Tutoren und Tutorinnen auch die Grenzen eines rein asynchronen Formats: Um den Nachteil der fehlenden direkten Interaktionsmöglichkeit auszugleichen, waren sie während des e-Tutoriums immer für Rückfragen per Mail erreichbar – was die Teilnehmenden auch vielfach in Anspruch nahmen.

Für eine weitere Durchführung des e-Tutoriums sind in Zukunft sogenannte Checkpoints eingeplant – festgelegte Stellen in der Erarbeitung des Lernstoffs, an denen die Erstsemesterstudierenden den Tutorinnen und Tutoren synchron Fragen stellen können.

Hybrides Lehr- und Lernformat in den deutsch-lateinischen Repetitorien

Entsprechend dem Inverted Classroom-Modell, dem umgedrehten Klassenzimmer, hat das Institut für die deutsch-lateinischen Repetitorien ein hybrides Format aus asynchroner und synchroner Lehre entwickelt.

Für die rein digitalen Repetitorien bedeutet das, dass die Studierenden die grammatikalischen Inhalte anhand zur Verfügung gestellter Materialien selbständig erarbeiten. Die gemeinsame digitale Sitzung dient der Vertiefung und Diskussion in „Breakout-Räumen“ und im Plenum.

Die Diskussionsgrundlage bilden Übungssätze, die über das digitale Whiteboard MURAL oder Cloud-Dienste zur gemeinsamen Bearbeitung freigegeben werden. Im Anschluss an die Sitzung können sich die Studierenden mithilfe von Tests, die von den Tutoren und Tutorinnen erstellt wurden, auf ILIAS selbst überprüfen und auf die Modulabschlussprüfung vorbereiten. Zum Abschluss unterstützt ein synchrones Tutoriumsformat die Studierenden bei allen Fragen, die gegebenenfalls noch unbeantwortet geblieben sind.

Diese beiden ergänzenden Angebote sind Teil eines größeren Rahmens: dem Tutor*innenkonzept „Proficiscere!“ des Instituts für Altertumskunde.

Das Tutor*innenkonzept „Proficiscere!“ will einen Beitrag zur Qualitätssteigerung der Lehrer*innenausbildung im Fach Latein leisten: Im Rahmen eines mehrstufigen Weiterbildungskonzepts bietet es fachlich herausragenden Studierenden die Möglichkeit, über die Ausbildung in den Bildungswissenschaften und Praxisphasen der Universität zu Köln hinaus wertvolle Unterrichtserfahrung zu sammeln. Dabei arbeiten die Studierenden auf jeder Ebene des Programms eng mit Dozierenden zusammen.

Ein dynamischer Entwicklungsprozess

Die Dozenten waren bezüglich der Übertragbarkeit ihres Lehrkonzepts in das digitale Format zunächst skeptisch, sehen den Vorgang jetzt aber überwiegend positiv – insbesondere, da sie neue Facetten der Vermittlung kennenlernen konnten: „Im Verlauf der Umsetzung waren wir selbst überrascht, wie häufig wir auch durch die Software selbst zu Änderungen inspiriert wurden“, sagt Sebastian Neuwahl.

Es habe Spaß gemacht, so Fabian Neuwahl, einen „frischen Blick“ auf die Sprachkurse zu werfen. Die Gestaltung in ihrer jetzigen Form sei das Ergebnis eines dynamischen Entwicklungsprozesses, in dem auch die anfängliche Skepsis hinsichtlich der digitalen Möglichkeiten (zumindest zum Teil) gewichen ist.

Auch die Studierenden bewerteten das Format größtenteils positiv: Obwohl sie zwar durchweg die Präsenzlehre bevorzugen, empfanden sie das Zusammenspiel von eigenständiger Vorbereitung, gemeinsamer Sitzung zur Vertiefung und begleitendem Tutorium als gute Alternative.

Aus ihrer Erfahrung haben Fabian und Sebastian Neuwahl zwei wichtige Lehren gezogen, die sie gerne weitergeben: „Beginnen Sie bei der Digitalisierung Ihrer Lehrformate nicht mit allem, also nicht mit Selbsttests, Lernmodulen, Kurzvideos, MURALs, Evaluationsbögen etc., zur gleichen Zeit. Und verlangen Sie den Studierenden nicht zu viel ab – auch wenn sie ‚digital natives‘ sind!“

Institut für Altertumskunde

fabian.neuwahl@uni-koeln.de

Institut für Altertumskunde

sebastian.neuwahl@uni-koeln.de

Medizinische Fakultät, Palliativmedizin

Palliativmedizin: Reden über existentielle Themen

Professor Dr. Raymond Voltz, Direktor des Zentrums für Palliativmedizin, beschreibt, wie es ihm gelungen ist, die Lehre der Palliativmedizin digital umzusetzen und gleichzeitig der sensiblen Thematik gerecht zu werden.

Lehre in der Palliativmedizin beinhaltet oft das Reden über existentielle Themen und das Vermitteln von Kommunikationsfertigkeiten. Daher war es vor der Pandemie einhellige Meinung, die beste Art palliativmedizinische Themen zu lehren sei die Präsenzveranstaltung. Die Pandemie hat uns gezwungen, in dieser Hinsicht radikal umzudenken. Die Rückmeldungen von Studierenden haben uns auch gezeigt, dass dieses Umdenken gut angenommen wird, was jedoch nicht bedeutet, dass wir nach der Pandemie nicht doch wieder auch anteilig zu Präsenzveranstaltungen zurückkehren werden.

Spontan und intuitiv die meisten wesentlichen Punkte dargestellt

Neben der relativ „einfachen“ Möglichkeit asynchron digitaler Lehre durch das Einstellen von besprochenen Powerpoints haben wir eine zusätzliche Methodik als hilfreich empfunden, welche eher spontan entstanden war, nämlich das Aufnehmen von Video-Clips zu bestimmten Themen im Dialog zweier Mitarbeitenden des Palliativzentrums.

Dies konnten wir im März 2020 mit relativ einfachen Mitteln, einer Handkamera, zwei Mikrophonen und zwei Mitarbeitenden des Zentrums verwirklichen. Dabei habe ich mir als Direktor des Zentrums zu den unterschiedlichen Themen unserer Veranstaltung jeweils einen erfahrenen Mitarbeitenden gebeten, sich gemeinsam mit mir vor die Kamera zu stellen und dann über das entsprechende Thema komplett spontan im Dialog zu reden.

Die Erfahrung war tatsächlich, dass wir durch diese spontane Art intuitiv die meisten wesentlichen Punkte unserer Veranstaltungen darstellen konnten.

Natürlich ist ein Kommunikationstraining zum Überbringen schlechter Nachrichten, wie wir es im PJ Startblock anbieten über eine derart asynchron digitale Lehrmethodik nicht gut zu vermitteln. Wir haben jedoch auch digitale synchrone Formate erstaunlich viel Potential, bis dahin, dass sogar Rollenspiele möglich sind. Nach unserer Einschätzung ist jedoch für das Einüben von Kommunikationstrainings die Präsenz weiterhin die beste Lehrmethodik, und wir werden sie selbstverständlich nach der Pandemie vermehrt wieder einsetzen.

Lernen ist aber nicht nur im Rahmen von institutionalisierten Studiengängen an Hochschulen möglich, sondern auch informell: ohne Noten, dafür mit persönlichem Gewinn. Wenn Sie mehr über die Palliativmedizin von Heute lernen möchten, besuchen Sie doch die Playlist Palliativmedizin auf dem YouTube-Kanal der Uniklinik Köln .

Feedback der Studierenden:

genially

Zentrum für Palliativmedizin

raymond.voltz@uk-koeln.de

Rechtswissenschaftliche Fakultät, Bürgerliches Recht

Korrektoren überzeugen – wie geht das?

Studierende sind darauf angewiesen, gute Klausurergebnisse zu erzielen. Wie die Note unter der Klausur aber konkret zustande kommt, geschieht ohne ihre Anwesenheit: Der Korrektor ist dafür zuständig. Dozenten aus der Rechtswissenschaftlichen Fakultät wollen Studierenden helfen, sich auf die Arbeitsweise der Korrektoren einzustellen und unnötige Fehler zu vermeiden. Das Video-Projekt „Klausurkorrektur Backstage“ erlaubt den Studierenden einen seltenen Blick hinter die Kulissen der Korrektur.

„Studierende machen in Klausuren oft dort Fehler, wo sie es eigentlich gar nicht bräuchten“, ist sich Dr. Oliver Froitzheim sicher. Der wissenschaftliche Mitarbeiter am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Internationales Wirtschaftsrecht, IPR, Rechtsvergleichung und Bankrecht ist selber Korrektor und weiß, wo es für die Klausurenschreiber hakt: „Studierende können oft das entlegendste Spezialproblem korrekt lösen“, so Froitzheim. „Da sind sie gut drin. Die Fehler werden dann aber bei den einfachsten Voraussetzungen gemacht: Zum Beispiel beim klaren und strukturierten Argumentieren, dem korrekten Zitieren von Definitionen rechtswissenschaftlicher Begriffe oder der klaren Benennung des zentralen Problems.“ Dumme Fehler, die nicht sein müssen und die zu schlechten Noten führen.

Das zu ändern ist der Dozent zusammen mit seinen Kolleginnen und Kollegen aus der Rechtswissenschaftlichen Fakultät angetreten: Sie produzieren Videos, in denen Studierende verfolgen können, wie ein Korrektor eine Klausur korrigiert, was er lobt, was er tadelt und wie Noten gebildet werden.

Clip in gesamter Länge auf YouTube

Starke Unterstützung aus der Fakultät

16 Videos aus verschiedenen Bereichen der Rechtswissenschaften wurden bisher auf der ILIAS-Plattform zur Verfügung gestellt. „Das sind natürlich keine realen Klausuren von Studierenden, die da korrigiert werden. Das ginge rechtlich meist gar nicht“, erklärt Froitzheim. „Aber die Korrektoren haben Klausuren bearbeitet, wie sie in vergleichbarer Form tatsächlich abgeliefert werden: Mit vielen typischen Fehlern.“

Bislang haben zehn Korrektoren aus verschiedenen Lehrstühlen bzw. Instituten Videos erstellt. Professorinnen und Professoren nehmen genauso an dem Projekt teil, wie Wissenschaftliche Mitarbeiter. Da es keine besonderen Gelder oder Stellen gibt, wird diese Mehrarbeit von den Kollegen „nebenher“ zum regulären Arbeitspensum erledigt. „Die Kolleginnen und Kollegen haben auf unsere Anfragen ganz wunderbar reagiert. Ich möchte ihnen deswegen ausdrücklich an dieser Stelle danken“, so Oliver Froitzheim. „Es sind die einzelnen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die dieses Projekt möglich machen.“

Die eigenen Erfahrungen als Student und die Verwendung von Videos als Lehrmaterial in der deutschen Hochschullandschaft haben die Kölner Rechtswissenschaftler zu dem Projekt inspiriert, so Froitzheim. Froitzheims Chef, Professor Klaus Peter Berger, sagt dazu: „Im Sommer 2019 wollte ich in meiner Funktion als Studiendekan das eLearning-Angebot unserer Fakultät auf ILIAS ausbauen. Während eines Mittagessens in der Mensa erwähnte Dr. Stephan Seiwerth, einer unserer Habilitanden, ein Projekt der Bucerius Law School in Hamburg. Kurz danach wurde ich auch von meinem Amtsvorgänger, Professor Christian von Coelln, auf dieses Projekt aufmerksam gemacht. So entstand die Idee, unser eLearning-Angebot in einer etwas modifizierten Form mit solchen Klausurvideos zu bereichern.“

Clip in gesamter Länge auf YouTube

Interessantes Projekt mit Vorteilen

„Es war sehr interessant, ein neues Feld der Lehre zu betreten“, so Froitzheim. Die konkrete Klausurkorrektur war bisher weder Bestandteil von Vorlesungen noch von Arbeitsgemeinschaften. Allenfalls nebenher und ohne festes Gesamtkonzept wurde hierauf eingegangen. „Eine hier ausdrücklich zu erwähnende Ausnahme ist die Klausurenwerkstatt von „Recht Aktiv“, die als relativ neues Lehrangebot genauso wie wir auf das Klausurenschreiben als solches abstellt“, erklärt Froitzheim.

Eine Herausforderung war die zunächst die Video-Technik, die sich Froitzheim aneignen musste: „Man musste sich zunächst in die Technik einarbeiten. Ich hatte keine Erfahrung sowohl mit Aufnahmetechnik wie auch mit dem anschließenden Videoschnitt.“ Nachdem diese Hürde genommen war, lief das Projekt aber zügig an. Zudem konnte er sich auf die Unterstützung durch die IT-Abteilung der juristischen Fakultät verlassen.

„Ein großer Vorteil unseres Projekts war die Skalierbarkeit. Wir konnten mit wenigen Videos beginnen und diese online stellen. Nach und nach kamen weitere Videos hinzu“, erinnert er sich. „Ein Projekt, dass zwingend erst dann veröffentlicht werden kann, wenn alle ihren Teil abgeliefert haben, wäre sicherlich viel komplizierter gewesen.“ Dass einzelne Videos schon online waren, motivierte zudem weitere Kolleginnen und Kollegen, auch ein Video beizusteuern.

Weiter mit der Unterstützung der Kolleginnen und Kollegen

Das Projekt gedeiht und wächst und weitere Videos werden im Laufe der nächsten Zeit online gestellt werden. Im Moment sind die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen technisch durch die Funktionen von ILIAS etwas limitiert, meint Froitzheim. „Gerne würden wir etwa Links zu einzelnen Abschnitten des Videos einbinden. Dies ist allerdings nicht oder nur mit weitreichenden Einschnitten in sonstige Funktionen möglich.“

Das Feedback auf die Videos ist durchgängig sehr positiv, sowohl von den Studierenden als auch von den Dozenten, so Froitzheim: „Die Reaktionen sind sehr positiv. Die Kritik, die wir von den Studierenden bisher gehört haben, bezieht sich vor allem auf den Notenmaßstab. So werden manche der in den Videos vergebenen Noten als viel zu gut beanstandet.“ Aber: „Diese entsprechen der Notenrealität der jeweiligen Korrektoren.“

Mit dem Projekt „Klausurkorrektur Backstage“ haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der rechtswissenschaftlichen Fakultät ein neues Gebiet der Lehre betreten, damit Studierende lernen, zielgerichtet und klar zu argumentieren. Denn, wie Froitzheim den römischen Philosophen Seneca zitiert: „Wer den Hafen nicht kennt, in den er segeln will, für den ist kein Wind der richtige“.

Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Internationales Wirtschaftsrecht, IPR, Rechtsvergleichung und Bankrecht

oliver.froitzheim@uni-koeln.de

Humanwissenschaftliche Fakultät, Bildungswissenschaften

Spagat aus Wissensvermittlung und Anwendungsbezug

Neben den eigentlichen Unterrichtsfächern wie Deutsch, Chemie oder Geschichte müssen alle Lehramtsstudierenden das Fach Bildungswissenschaften studieren. Dort lernen sie sonderpädagogische Grundlagen kennen, wozu auch der Prozess der wissenschaftlichen Diagnostik gehört und eine darauf aufbauende individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler. Besonders wichtig in den dazugehörigen Seminaren ist die praktische Erprobung. In einem Feld, in dem es vor allem um Arbeit mit Menschen geht, ist die Herstellung dieses Praxisbezuges auf digitalem Wege eine Herausforderung. Aber machbar, sagt Michael Ehlscheid vom Department Heilpädagogik und Rehabilitation (DHR).

Das Seminar, das wir vorstellen möchten, bildet zusammen mit einer dazugehörigen Vorlesung das Modul, also eine Studieneinheit, „Diagnostik und individuelle Förderung“. Es ist im Masterstudium angesiedelt und richtet sich an angehende Lehrerinnen und Lehrer an Grund-, Haupt-, Real- und Gesamtschulen sowie an Gymnasien. Für uns ist das hauptsächliche Ziel des Seminars, den „Regellehrämtlern“, also nicht Sonderpädagog*innen, praktische diagnostische Kompetenzen für das breite Aufgabenfeld der inklusiven Schule zu vermitteln. Das theoretische Fundament dazu erlernen die Studierenden in der Vorlesung.

Gruppen- und Einzelarbeitsaufgaben außerhalb der Seminarzeiten

Für das Seminar haben wir, also die Lehrenden, Videos aufgenommen, in denen wir über Themen wie „Diagnostische Kompetenz“, „Verhaltensbeobachtung“, „Lese- und Rechentests“ sowie „Förderplanung“ sprechen. Das Ganze wird von einer Präsentation begleitet, die sich die Studierenden natürlich auch ohne den Vortrag anschauen können, z. B., wenn sie schnell noch eine Definition oder einen Begriff nachschlagen wollen. Außerdem gibt es für die Studierenden Gruppen- sowie Einzelarbeitsaufgaben außerhalb der Seminarzeiten sowie Live-Zoom-Sitzungen, die wir zur Vertiefung anbieten.

Studierende können Lehrvideos kommentieren

Die Lehrvideos, die wie alles andere auf der Lernplattform ILIAS zu finden sind, können sich die Studierenden jederzeit anschauen. Das ist ein großer Vorteil bspw. für diejenigen, die familiäre Verpflichtungen haben oder arbeitstätig sind. Ein großer Nachteil ist allerdings, dass sie dann nicht direkt Rückfragen stellen oder in den Austausch mit ihren Kommilitonen treten können. Das ist in einem Seminar, in dem es um praktische Erprobung und menschliches Verhalten geht, aber sehr, sehr wichtig. Mit den Zoom-Sitzungen, mit Austauschmöglichkeiten wie einem Forum oder mit der Möglichkeit, die Lehrvideos zu kommentieren sind wir diesem Problem ganz gut, wie wir meinen, begegnet.

Im folgenden Beispiel können Sie, wenn Sie möchten, den Lernprozess eines Studierenden nachvollziehen. Wir sind in der 2. Sitzung „Diagnostische Kompetenzen“.

Wir sind sehr zufrieden mit dem Seminar, obwohl es sehr viel Arbeit war (und immer noch ist), da wir denken, dass uns der Spagat aus Wissensvermittlung und Anwendungsbezug ganz gut gelungen ist.

Department Heilpädagogik und Rehabilitation (DHR)

michael.ehlscheid@uni-koeln.de

Text:

Robert Hahn, Anette Hartkopf, Dr. Magdalena Spaude, Eva Schissler, Prof. Dr. Markus Ogorek, Prof. Dr. André Bresges, Prof. Dr. Peter Schilke, Anja Blode, Dr. Christoph Scheicher, Fabian Neuwahl, Sebastian Neuwahl, Prof. Dr. Raymond Voltz, Dr. Oliver Froitzheim, Michael Ehlscheid

Koordination, Interviews:

Dr. Magdalena Spaude

Audio/Video:

Adam Polczyk, Mathias Martin, Janine Klösges, Celine Junk

Titelbild:

Maya Claussen

Website Konzept, Technik, Gestaltung:

Anette Hartkopf

Biologische Vielfalt im Modellgarten

Eine grüne Insel in der Stadt: Der Modulare Modellgarten (MoMo)!